バーンアウト(燃え尽き症候群)とは?そこから生じる「静かな退職」 ~心身に及ぼす深刻な影響の原因と対策は?~

[このコラムを書いた研究員]

- 専門領域

- 教育、システムデザイン思考

- 役職名

- 上席研究員

- 執筆者名

- 岡田 芳樹 Yoshiki Okada

2025.4.23

10人に8人。この数字は、仕事で強い不安や悩みといったストレスを感じている人の割合です※1。中でも、過度な業務上のストレスがあると「バーンアウト(燃え尽き症候群)」という状態になることをご存じですか?

このバーンアウトとはどのような症状で、どんなことが原因となるのでしょうか?また、そこから生じる「静かなる退職」とは?今回はどの職場においても起こり得るバーンアウトに焦点をあてて解説します。

※1)厚生労働省 令和5年 労働安全衛生調査(実態調査)

流れ

- 「バーンアウト(燃え尽き症候群)」とは?

- バーンアウトによる身体的影響

- バーンアウトから派生する「静かな退職」

- バーンアウトへの対応策

- 組織に期待すること

「バーンアウト(燃え尽き症候群)」とは?

職場のストレスが原因で抑うつや不安に苦しむ人は、世界で約6億1500万人もいます。これらの症状により従業員の生産性は低下し、その経済損失はWHOの調査で年間約1兆ドル(日本円で約150兆円)と算出され、深刻な課題となっています。

特に、深刻なのがバーンアウト(燃え尽き症候群)です。バーンアウトは簡単にいえば、過度な業務上のストレスにより、心身が疲れ切ってしまう状態を指します。このバーンアウトは、理想主義者、すなわち仕事に対して夢や希望を抱く人ほど陥りやすく、その理由としては、理想主義者は自分の仕事に対する理想が高いため、その分現実とのギャップに苦しむことが挙げられます。何より、どの職種でも、そして誰でも陥る可能性がある点がこのバーンアウトの厄介なところと言えるでしょう。

バーンアウトによる身体的影響

バーンアウトによる具体的な心身の症状は、頭痛、不眠、胃腸障害や被害妄想などが挙げられ、海外の調査では、労働者全体の約48%がこのような症状を訴え、バーンアウトに陥っていることが示唆されています。バーンアウトで休職、もしくは退職する人もいれば、その状態でもなお働き続けている人もいます。

全ての職種の中でも、職務上、自分の感情を管理しなければならない「感情労働職」はバーンアウトに陥りやすいとされています。感情労働職とは、医療職、介護職や教員職をはじめ、営業職、窓口対応、コンサルタント、セミナー講師や美容師など対人で援助する職種のことです。こうした職種では、仕事に応じて内心とは異なる感情表現をしなければならず(心では苦痛を感じていても笑顔でいなければならないなど)、ストレスを極度に高めやすいとされています。

感情労働職には、幅広い職種が含まれていることからわかるように、多くの職種でバーンアウトは起こる可能性を持っているのです。

※感情労働職については、リンク先コラム中の「感情管理が求められる「感情労働職」の課題と対応策」に記載があります。(https://rm-navi.com/search/item/1760)

バーンアウトから派生する「静かな退職」

アメリカで2022年から広がり始めた「静かな退職」は、バーンアウトが生み出した結果とされています。静かな退職とは、休職や退職をせず働き続けるものの、仕事に対する熱意をなくし、必要最低限の仕事しかしない働き方のことであり、日本でもバーンアウトにより静かな退職を選ぶ人は多くいます。

しかし、この働き方は社員と企業の双方にデメリットを生み出します。具体的には、静かな退職を選択せざるをえない社員は、必要以上の仕事をしない(できない)ため、スキルアップを図ることが難しく、おのずと自身の市場価値の向上も難しくなります。また、このような社員を抱える企業は、生産性が低く、士気が低い職場風土になるリスクを抱えることになります。

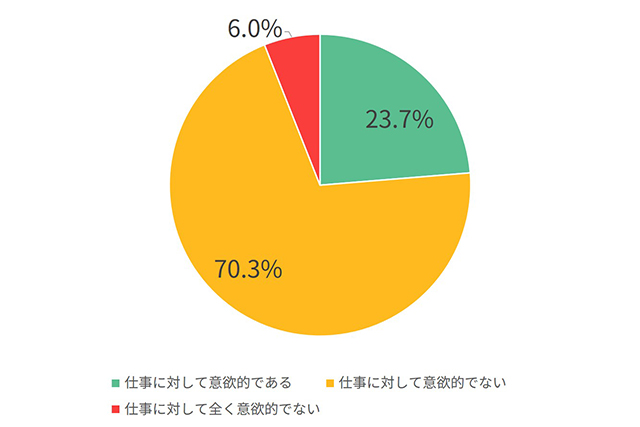

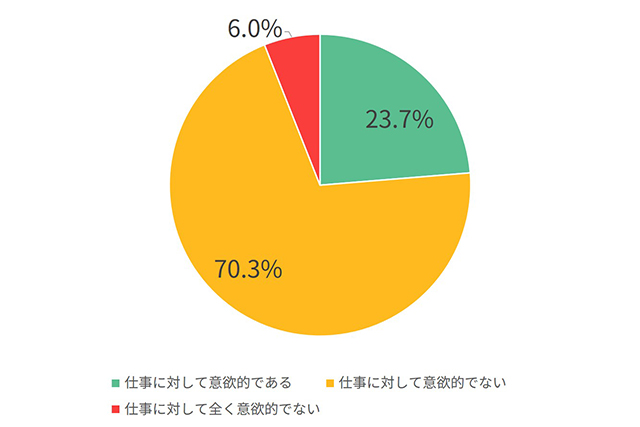

バーンアウトすることで、仕事へのエンゲージメントは当然下がり、エンゲージメントの低下は、静かな退職を促進する要因とされています。海外の調査結果によれば、日本では自分の仕事への意欲がない社員の割合が約76%であり(図1参照)、海外の割合(約6割)と比較しても高いことが示唆されており、日本の企業はバーンアウトから生じる「静かな退職」への対応策を早急に講じることが求められます。

図1 日本における社員の「仕事への意欲」に関する割合

米GALLUP社(2024)より筆者作成

バーンアウトへの対応策

バーンアウトへの対応策では、まず組織が「バーンアウトは個人の問題ではなく、組織の問題」と捉えることが重要です。社員個人のメンタルヘルスを良好に保つ手段(適度な運動や十分な睡眠など)は多数ありますが、バーンアウトに関しては組織の文化が大きく関係しています。組織の文化を変える必要性を示唆する研究結果もあるほどです。

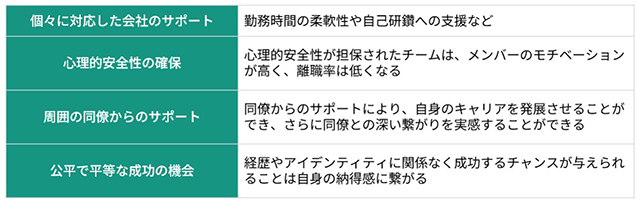

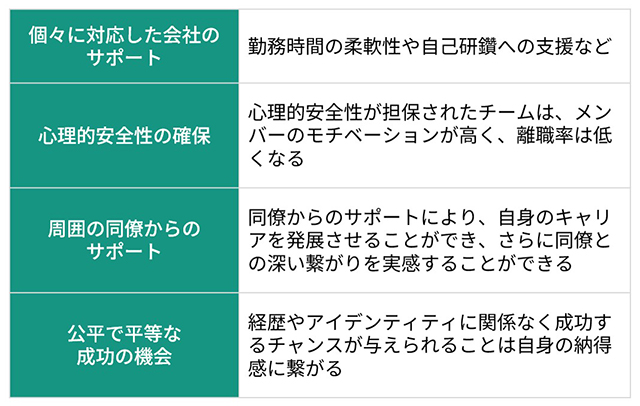

海外の調査結果(日本を含む8か国、計11,000人の労働者への調査)では、職場のインクルージョンを高める施策、つまり個々の特性を把握し、それに見合った支援をすることがバーンアウト対策には必要だと示唆しています。ここでは、有効だとされる4つの施策を紹介します(図2参照)。

図2 職場のインクルージョンを高める4つの施策

ボストンコンサルティンググループ(2024)より筆者作成

これらの施策の中でも最も重要なのが、個々に対応した会社のサポートです。特に、バーンアウトの社員には休息が必要不可欠なので、企業は勤務形態を柔軟に整える必要があります。また、発症リスクが高いのはマネジメント層であることも判明しており、一般社員だけでなく、マネジメント層に対するケアも別途考える必要があります。バーンアウトした社員が回復するには周囲のサポートが必要不可欠であるため、バーンアウト対策は組織で共通認識をもって取り組まなければなりません。

組織に期待すること

バーンアウトは多くの企業で問題視されつつも、いまだにどの企業も対応に苦慮しているのが現状です。最も重要なのは社員間におけるコミュニケーションであり、図2の施策もそれが前提となっています。企業はコミュニケーションを活発化する組織風土を構築することが求められており、そうしたことがバーンアウトや、静かな退職の予防に期待されています。

あわせて読みたい

感情管理が求められる「感情労働職」の課題と対応策 ~ストレス対処力と協働的職場風土に着目して~【RMFOCUS 第90号】

https://rm-navi.com/search/item/1760