企業の危機管理対応 失敗事例から学ぶ7つの“落とし穴”とは?

[話を聞いたコンサルタント]

- 専門領域

- 危機管理、コンプライアンス、製品安全、食品安全

- 役職名

- リスクコンサルティング本部リスクマネジメント第三部

危機管理・コンプライアンスグループ長

主席コンサルタント - 氏名

- 佐藤 崇 Takashi Sato

- 専門領域

- 役職名

- リスクコンサルティング本部リスクマネジメント第三部

危機管理・コンプライアンスグループ

マネジャー・上席コンサルタント - 氏名

- 永見 賢 Ken Nagami

2025.4.14

「自社で不祥事が起きてしまった」

「記者会見を開いてマスコミ対応しないといけない」

こうしたことは起きないに越したことはありませんが、時として起きてしまうことがあります。そんなとき、どう対応したらよいのか?昨今の報道などに触れて、自社の危機管理対応が十分に準備できているかどうか、不安に感じている企業の担当者も多いのではないでしょうか。

そこで、過去の失敗事例から学ぶ企業の危機管理対応のポイントについて、MS&ADインターリスク総研で危機管理コンサルティングを専門とする、主席コンサルタントの佐藤崇とマネジャー・上席コンサルタントの永見賢に話を聞きました。

流れ

- 問い合わせが増えている危機管理対応

- 危機管理対応の新常識とは?

- リスク感度の鈍さが企業の危機に

- 危機管理対応で押さえておくべき2つの観点

- 「ネガティブ情報」を摘み取る

- 過去の失敗事例から学ぶ“落とし穴”

- 事実確認と事案評価のフェーズでの“落とし穴”

- 事案評価に基づいて対応方針を決定するフェーズの“落とし穴”

- 対応方針に基づいて具体的な対応をしていくフェーズの落とし穴

- 危機管理の仕組みやルールの準備を!

- 「事前の準備」がすべて

問い合わせが増えている危機管理対応

ーー昨今、不祥事を起こした企業の危機管理対応に関連する報道をよく見るのですが、企業からの相談は増えていますか?

佐藤)増えていますね。企業側の広報対応が世論の反発を招いて更なる炎上につながるような報道を目にして、「自社はこういった危機にうまく対応できるだろうか?」という不安を感じて、相談されるケースが増えています。

永見)これまでは知名度が高く、不祥事が世間の注目を集めやすい上場企業やBtoCの企業からの相談が多かったのですが、最近では地場優良企業やBtoBの企業などでも「危機管理対応を強化したい」といったニーズが高まっていると感じます。

危機管理対応の新常識とは?

ーー関心が高まっている背景には、企業の危機管理対応をめぐる状況が変化してきていると考えていますか?また、変化に対して企業が想定しておくべきことはありますでしょうか。

佐藤)従来から企業が対応すべき危機事象としては、法令・コンプライアンス違反、従業員やステークホルダーの生命・健康に関わる事象、経営へのインパクトが大きい事件・事故といったものがあります。この点は、多くの企業が既に認識できていると思います。

一方で、昨今の動きを見ていると、企業が改めて留意すべきこととして、以下の2点が挙げられると考えています。

- 社内/業界の常識が世間の常識と乖離して問題視されるケース

- 取引先の不祥事が自社に影響するケース

まず1点目の「社内/業界の常識が世間の常識と乖離して問題視されるケース」についてです。これは、報道でもよく目にする機会があると思いますが、ある業界内の慣行として当たり前に行われてきていたことが明るみになり、世間から非難を浴びるようなケースです。

例えば、世界的な人権意識の高まりを受けて、企業にも高いレベルの人権尊重が求められるようになっているにも関わらず、意識をアップデートしないまま、古い慣習にならった行動や発言を行うと、その“ズレ”が今日の常識においてはハラスメントやいじめとみなされるのが一例です。

一昔前であれば、いわゆる「セクハラ」や「パワハラ」といった行為やいじめなどが“慣習”として許容されていたような業界でも、「特殊な業界だからそういうこともあるだろう」では済まされず、「世間の常識と乖離している」として厳しく糾弾されるケースが目立ってきていると思います。

企業としては、社内/業界の常識が世間の常識と乖離していないか、社外取締役を含む第三者の視点も取り入れつつ、常に気を配る必要があります。

リスク感度の鈍さが企業の危機に

ーー2点目の「取引先の不祥事が自社に影響するケース」については、どういう事例があるのでしょうか?

佐藤)例えば、ある企業が不祥事を起こした場合、その企業と取引関係のある企業も、社会は「そういう企業と取引しているのか」という目で見るようになってきています。

このような世間の意識の変化への感度が鈍いと、企業が足元をすくわれる格好となり、企業イメージの失墜につながりかねないという状況が、ここ数年の大きな特徴になっていると考えています。

永見)昨今の事例を見ていると、これまで表ざたになりにくかったような内部の情報が、SNSの普及によって、今では簡単に世間一般の目に触れるようになってきたことにも注意が必要です。組織にとって不都合な事実を隠蔽しようとしても、従業員がSNSで暴露したり、不適切な言動が動画や音声データで晒されたりといった例が代表的です。

危機管理対応で押さえておくべき2つの観点

ーーそもそもの話になりますが、企業が危機管理対応に取り組む際に押さえておくべきポイントはありますか?

佐藤)大きく以下の2つの観点で考える必要があります。

- 事案が発生したときに対応できるよう準備する

- 事案の発生を未然に予防する

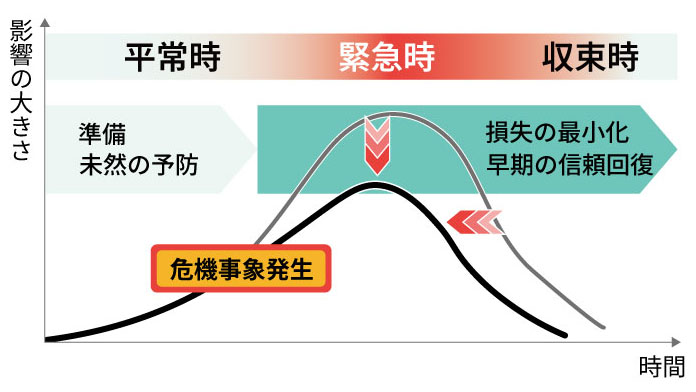

1つ目の観点、事案が発生したときの対応で押さえておくべきポイントは「損失の最小化」と「早期の信頼回復」です。損失の最小化のためには、以下の2つのフェーズで考えることが大切になります。

- 事態の悪化を防ぎ、影響を最小限に抑える

- 影響を長引かせず、できるだけ早く収束させる

危機管理の全体像

その上で、事態が収束したあとの再発防止策の実行などのプランも含めて検討し、できるだけ早く信頼回復を図ることを目指します。

2つ目の観点「事案の発生を未然に予防する」については、リスクの発生を完全に防ぐことはできませんので、予兆やヒヤリハットの段階でリスクを見つけて、大事に至らないレベルで対処していくことを目指します。「危機の芽を摘む」と言ったりもしますが、これができていれば、企業にとって重大な危機管理対応を迫られることは、まずありません。

「ネガティブ情報」を摘み取る

ーー「危機の芽を摘む」には、日ごろからどんな取組をしておく必要がありますか?

佐藤)まずは「ネガティブ情報」を組織としてしっかり把握することです。何をネガティブ情報と定義するかは、個々の組織の状況によって異なるので、「自社にとってどういった事象が危機に該当するか」を網羅的に整理したうえで、どういった情報を速やかに社内で報告・共有すべきかルールを定めておく必要があります。

そのうえで、報告されたネガティブ情報を社内関係者に迅速に共有して、その時点で打てる最善の手を打っておく。これが、最大のポイントとなります。

ーー会社によっては、情報共有に時間がかかるケースもあると思います。

佐藤)確かに、「うちは組織風土として情報共有に時間がかかる」という声も少なくありません。参考として実際の企業の事例を挙げると、「ネガティブ情報を把握してから、何時間以内に誰に報告する」ということをルールとして決めているところもあります。報告までの時間を設定するという仕掛けは、有効な手立てだと思います。まず、多少不正確であったとしても情報共有を優先するという考え方です。

過去の失敗事例から学ぶ“落とし穴”

ーー影響を最小限にとどめたり、早期に収束させたりすることができれば、最悪の事態を未然に防げるとは思います。それでも、危機管理対応に失敗する企業は後を絶ちません。過去の失敗事例から学べることはありますか?

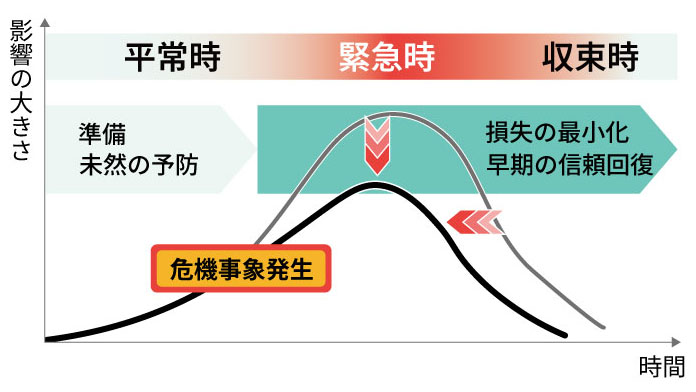

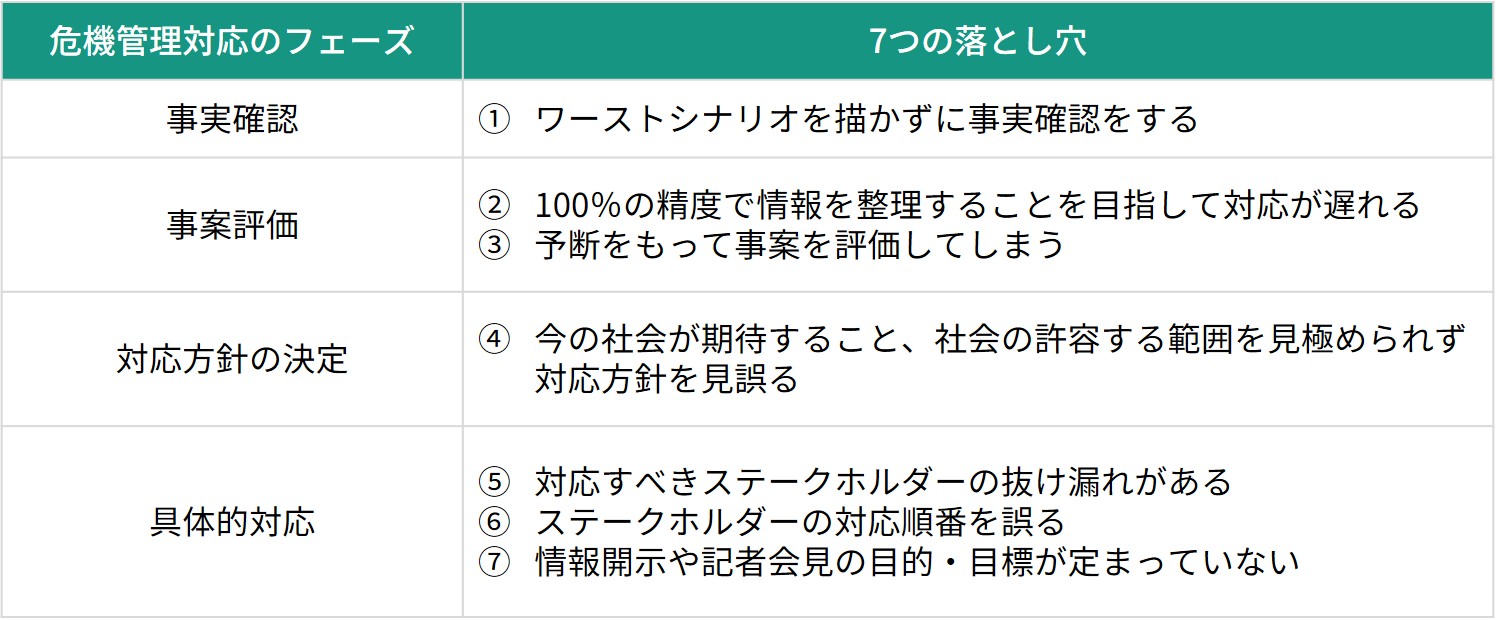

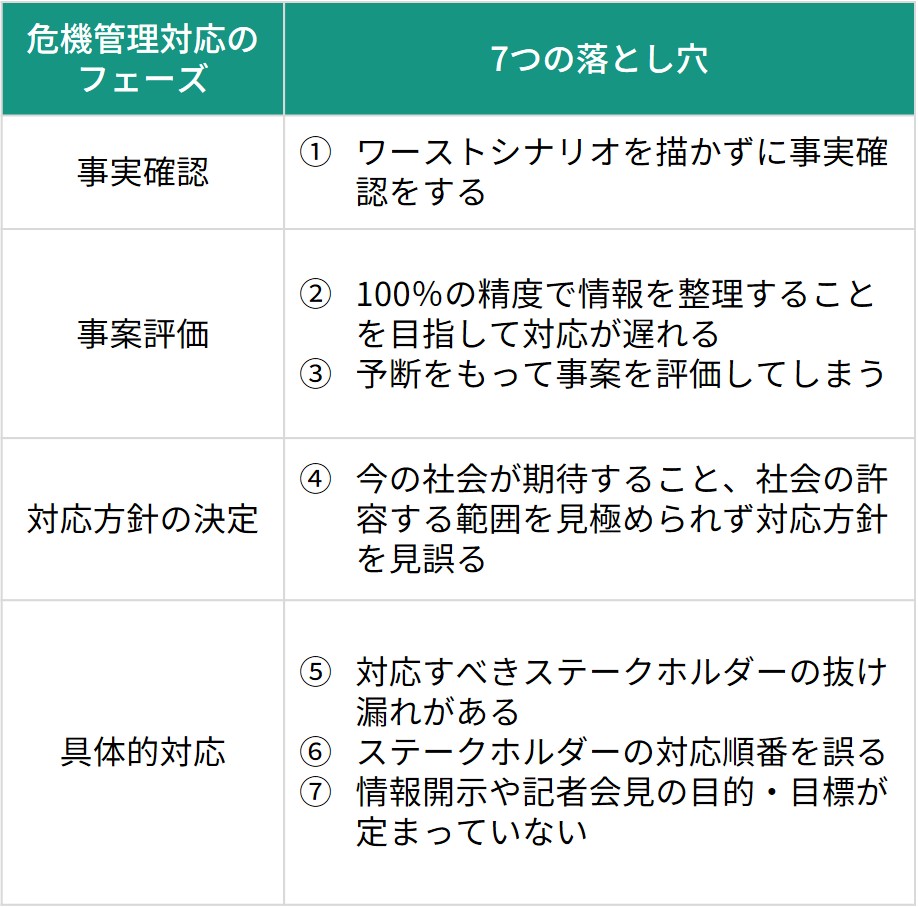

佐藤)あります。危機管理は4つのフェーズに分けることができますが、過去の事例を調べてみると、それぞれのフェーズで陥りやすい7つの“落とし穴”があることがわかります。詳しくはこの後お伝えしますが、4つのフェーズと7つの“落とし穴”は、以下の表のようにまとめることができます。

企業の危機管理対応 4つのフェーズと7つの“落とし穴”

事実確認と事案評価のフェーズでの“落とし穴”

ーーまず、事実確認のフェーズで陥りやすい“落とし穴”を教えてもらえますか?

佐藤)事実確認のフェーズでの“落とし穴”は、「ワーストシナリオを描かずに事実確認をする」ことです。

これをするかしないかで大きな差が出るので、非常に重要です。ワーストシナリオを描かずに事実確認をしてしまうと、楽観的な見方に偏って顕在化している問題だけに焦点を当てたり、潜在的なリスクや問題を見落としたりしてしまい、限定された情報しか上がってきません。一方で、ワーストシナリオをしっかりと想定できていると、必要な事実や情報を拾い上げることができます。このフェーズの成否は、次の「事案評価のフェーズ」に大きく影響してきます。

続いて、事案評価のフェーズの“落とし穴”は、「100%の精度で情報を整理することを目指して対応が遅れる」というものです。100%の精度で情報を収集・整理してからの原因究明を目指そうとした結果、事案評価に時間がかかり事態がさらに悪化したケースは少なくありません。

このフェーズでは、100%の精度での情報収集は必要ではなく、蓋然性が高い情報が一定程度収集できた時点で、その時点で検討しうる中でのベターな対応を行っていくことが重要です。

また、このフェーズでありがちなのが、「予断をもって事案を評価してしまう」ケースです。「過去に同じようなことがあったが大事に至らなかったので、今回もおそらく大丈夫だろう」、「製品の瑕疵というよりはユーザー側の使い方に問題があるのではないか」といった感じで、憶測や予断によって事案を過小評価してしまい、対応が遅れたり、打つべき手を打たなかったりする失敗が多いです。

人間は、自分にとって都合の悪い事態を過小評価してしまう傾向にあるので、ワーストシナリオを想定したうえで、予断をもって判断・評価をしないことが大切です。

事案評価に基づいて対応方針を決定するフェーズの“落とし穴”

ーー3つ目の「事案評価に基づいて対応方針を決定するフェーズ」にはどんな“落とし穴”があるのでしょうか?

佐藤)冒頭でお伝えした話と重なりますが、昨今では、「今の社会が企業に期待することや社会の許容する範囲を見極められず対応方針を見誤る」ケースが少なくありません。

こうした“落とし穴”に陥らないようにするための対策の1つは、「外部からの視点」を入れるということになります。同じ組織や業界の中に長くいると、組織内の常識がいつの間にか社会全体から見ると非常識なものになっている可能性に気づきにくいからです。

企業が危機に直面したときだけでなく、平時においても、社外取締役に意見を求める。顧問弁護士にだけでなく、他の弁護士からもセカンドオピニオンを取り付ける。このように常に第三者の視点も入れて意思決定を行うことで、対応方針を見誤らずに済む可能性が高まります。

対応方針に基づいて具体的な対応をしていくフェーズの落とし穴

ーー4つ目の「対応方針に基づいて具体的な対応をしていくフェーズ」にも“落とし穴”があるのでしょうか?

佐藤)ここでの対応を誤って、被害が拡大してしまうケースがあります。例えば「対応すべきステークホルダーの抜け漏れ」と「対応するステークホルダーの順番の誤り」です。具体的には、まっさきに監督官庁に対して報告や相談をすべき事案だったにもかかわらず、それを怠ってしまい、後に監督官庁からの指導や指摘を受けるようなケースです。

こうした“落とし穴”に陥らないためには、危機対応時を想定してステークホルダー別のTo Doリストを作り、抜け漏れなく優先順位を付けて、社内の関係者で共有しながら進めていくことが大事になってきます。

また、この4つ目のフェーズには情報開示や記者会見が含まれますが、昨今は記者会見での失敗も目立っています。その原因としては「情報開示や記者会見の目的・目標が定まっていない」点が大きいと考えています。その情報開示や記者会見は何のために行い、行った結果どのような状態にもっていきたいのかを事前に明確にしていないと、事態が悪化してしまうこともあります。

永見)「批判が高まっているからとりあえず記者会見をしよう」、「わかることだけ情報開示しよう」、「言えないことは答えないでおこう」。このような行き当たりばったりの対応をすると、事態を収拾するために記者会見を開いたにもかかわらず、さらに傷口が開いてしまうということにもなりかねません。

情報開示や記者会見に当たっては準備に十分な時間を確保できないことが多いですが、限られた時間の中でどれだけの準備ができるかが、成否を分ける分岐点になると考えています。

危機管理の仕組みやルールの準備を!

ーーお話しいただいた“落とし穴”に陥らないように、企業としては常日頃よりどのような対応をしておく必要がありますか?

佐藤)危機管理の仕組みやルールを会社としてしっかり準備しておくことです。危機管理対応というのは、個々の役員や従業員にとっては会社人生の中で1回直面するかしないかの世界です。経験者ばかりではありませんので、会社として事前に検討できること、特に対応組織や情報共有ルール等はマニュアルとして可視化・仕組化しておくことが大切です。

仕組みやルールがあっても、実効性を伴っていなければ意味がありませんので、危機が発生した際に対応する従業員のリスク感度やリスク感性を高めておく必要もあります。

そのために有効なのは、日ごろからの教育・訓練です。いろいろな手法がありますが、1つ挙げると「シミュレーション訓練」というものがあります。ある一定の危機シナリオをもとに、事案確認から事案評価、方針決定、具体的な対応、最後は情報開示や記者会見までの一連の対応を机上で行う訓練です。

また、さまざまな“失敗事例”が過去にはありますので、それらを他山の石として「自社に当てはめたらどうなるだろうか」と関係者の間で分析・検討をすることも効果的です。こうしたことによってリスク感性を高めることができます。

「事前の準備」がすべて

ーー最後に、改めて企業が危機管理対応に取り組むべき意義について教えてもらえますか?

佐藤)危機管理対応の失敗が経営に与えるインパクトは小さくありません。特に中小企業の場合は、会社の存続に直結します。

一方で、危機管理対応というのは、事前にしっかり準備しておかないと適切な対応が難しい領域です。過去何度かリコールを実施しているメーカーにおいては、製品不具合発覚後、原因究明からリコールの実施是非のメルクマール、リコールの手法や、プレスリリースのタイミングなど、事前の段取りや実施すべき事項などが過去の実践を通じてノウハウとして高いレベルにできあがっています。ここまでくると、危機発生時における「損失の最小化」と「早期の信頼回復」に向けて、ある意味、機械的に対応することが可能になります。

究極的には、すべての危機に対してこのような対応ができるのがベストですが、すべての危機にこのように対応することはできません。また、本当に経営に大きなインパクトのある危機が起きるケースは少ないので、そこまでの対応をするのは現実的ではありません。

自社にとって影響の大きい危機を定義して、それに対して、事前の準備をどこまでできるか。企業にとっての危機管理対応に必要なポイントは、そこに尽きると思います。

(本インタビューは、2025年2月26日に実施されたものです)