米国におけるソーシャルインフレーション【RMFOCUS 第93号】

RM NAVI会員(登録無料)のみ全文閲覧できます

RM NAVI会員(登録無料)のみ全文閲覧できます

[このレポートを書いたコンサルタント]

- 会社名

- MS&ADインターリスク総研株式会社

- 所属名

- リスクコンサルティング本部 リスクマネジメント第三部

危機管理・コンプライアンスグループ - 執筆者名

- 上席コンサルタント 鶴田 彬 Akira Tsuruta

2025.4.2

- 米国を中心に賠償額や訴訟費用の高騰や訴訟件数の増加を背景としたソーシャルインフレーションと呼ばれる現象が発生している。

- その要因としては、①社会(ミレニアル世代の台頭や世代を超えた企業に対する不信感の醸成)、②経済(リーガルマーケティングおよび所得格差の拡大)、③法制度(第三者訴訟ファンド(TPLF)の拡大、不法行為改革の停滞)の各要素が挙げられる。

- 米国で事業を展開し、製造物責任(PL)をはじめとする損害賠償リスクを有する事業者は現状を理解し、事業に及ぼす影響を踏まえた対応が求められる。

1. ソーシャルインフレーションの現状

(1) ソーシャルインフレーションとは

世界的なインフレーション(物価高)が企業活動や消費者の生活に影響を及ぼす一方で、保険業界を中心に注目を集めているもう一つのインフレーションがある。

すなわち、「ソーシャルインフレーション」と呼ばれる現象である。ソーシャルインフレーションについて、統一された定義はないが、一般には「保険金支払いが一般的な経済的インフレーションを上回って上昇するとされている。近年特に注目されているのは米国における損害賠償責任保険のソーシャルインフレーション 1)であるため、本稿では米国の損害賠償責任保険が置かれている状況に焦点を当てる。

近年におけるこの現象は、賠償額や訴訟費用の高騰や訴訟件数の増加によって引き起こされているといわれ、製造物責任(PL)をはじめとする損害賠償リスクを有する事業者にとって、見過ごせないものとなっている。

(2) いつから起きているのか

ソーシャルインフレーションそのものは新しい現象ではない。古くは米国の著名投資家であるウォーレン・バフェットが株主に向けた1977年の手紙でソーシャルインフレーションがもたらす影響に言及している 2)。

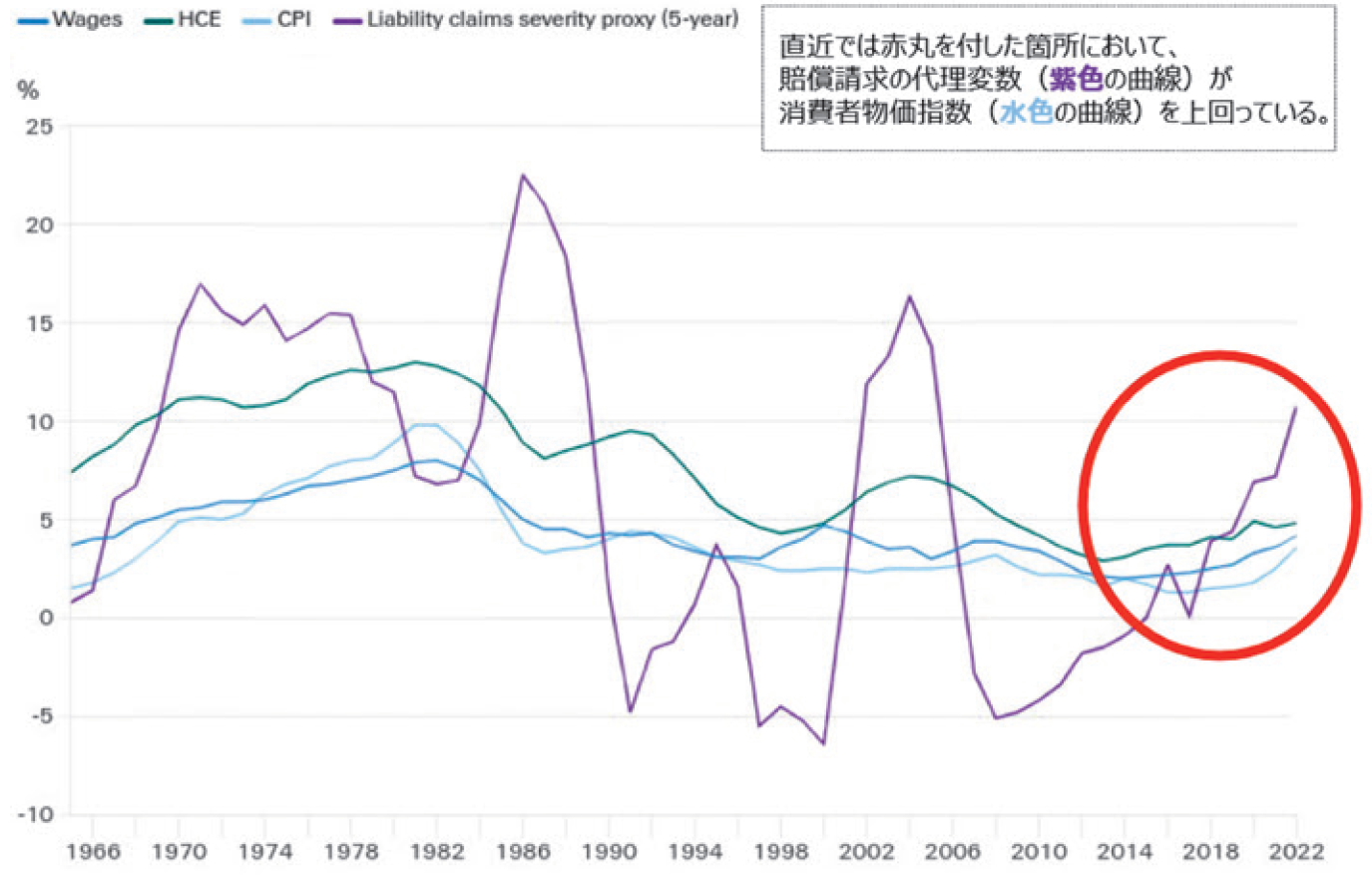

再保険会社スイス・リーの資料 3)によると、1970年代後半のほか、1980年代半ば、2000年代半ばにおいて、賠償請求の代理変数(紫色の曲線)が消費者物価指数(水色の曲線)を大きく上回っており、これらの時期においてソーシャルインフレーションが起きていたと考えられる。

同様の状況は、直近でも発生しており、現在のソーシャルインフレーションについては2018年ごろから発生しているものととらえられる(図1)。

(出典:参考文献 3)を基にMS&ADインターリスク総研作成)

(3) なにが起きているのか

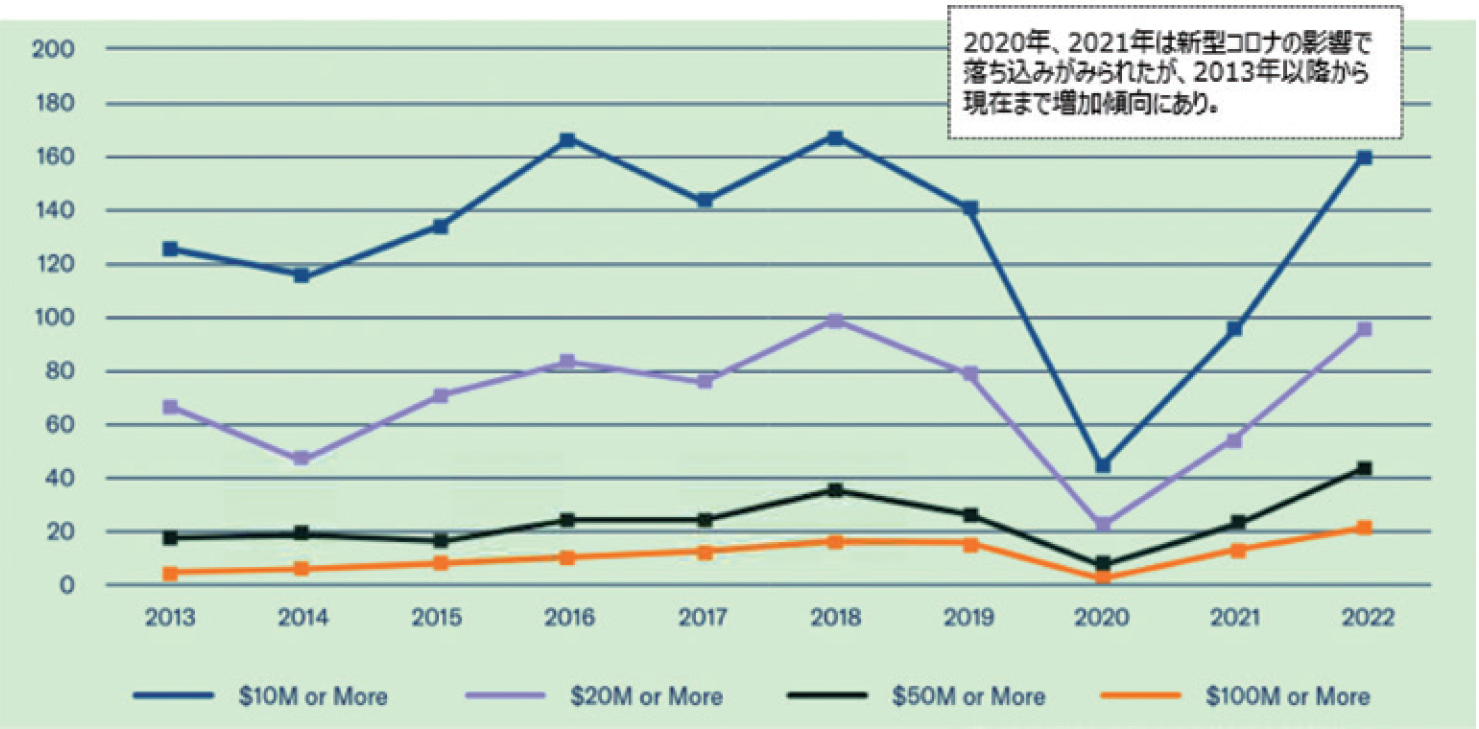

米国におけるソーシャルインフレーションの背景として、1,000万ドル(約15億円)を超える「Nuclear Verdict(核評決) 注1)」の規模および頻度の増加が挙げられる 4)。

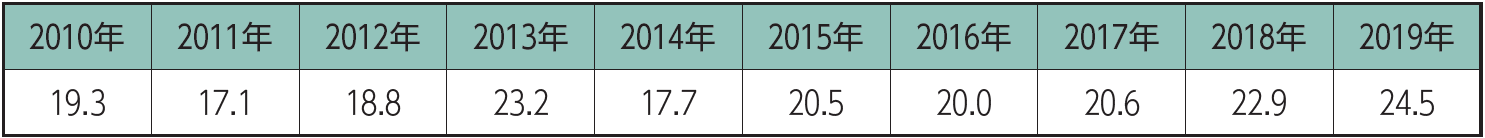

米国商工会議所の調査 5)によると、2010年から2019年までの10年間で核評決の中央値は25%超上昇し(表1)、2013年から2022年までの10年間で核評決の件数も増加傾向にあるとされている(図2)。

核評決が出された分野をみると、製造物責任がもっとも多く23.6%となっており、次いで自動車賠償責任(22.8%)、医療賠償責任(20.6%)という順になっている。核評決の規模(中央値)をみても、製造物責任がもっとも大きく1億9,160万ドルであり、自動車賠償責任(3,680万ドル)、医療賠償責任(3,380万ドル)を大きく上回っている。

これらのデータから、製造物責任分野における核評決が、全体的な核評決の規模に影響を与えている可能性が考えられる。製造物責任に関しては訴訟件数も増加傾向にある。図3のグラフが示すとおり、2020年から2021年にかけての一次的な急上昇 注2)を除くと、1985年以降、おおむね増加傾向にあることが読み取れる。

【表1】核評決の中央値の推移(2010年~2019年、単位:百万ドル)

(出典:参考文献 5)を基にMS&ADインターリスク総研作成)

2. ソーシャルインフレーションの要因

ソーシャルインフレーションの要因としては、(1)社会、(2)経済、(3)法制度に関してそれぞれ要因を挙げることができる。以下、順にみていく。

(1) 社会に関する要因

①ミレニアル世代の台頭

米国においては、刑事訴訟だけでなく、民事訴訟においても陪審制が採用され、一般市民から選ばれた陪審員が合議により事実認定を行い、評決を下す仕組みが一般的である。

近年、陪審員の多くをミレニアル世代と呼ばれる1980年代前半から1990年代半ばまでに生まれた人々が占めるようになっており、この世代特有の考え方が、評決のあり方に影響を及ぼしているのではないか、という指摘がなされている。

一般にミレニアル世代は、「正しい行い」を、強く求める傾向があるとされる。ある調査によると、「企業はコストや現実性に関わらず、安全の実現のためにあらゆる手段を尽くすべきか」という問いに対し、ミレニアル世代の84%が「そう思う」(「強くそう思う」と回答した63%を含む)と回答している7)。

こうした傾向から、ミレニアル世代の陪審員が「企業の安全対策が不十分なために事故が起きた」と評価した場合、陪審員の期待に沿わない対応をしていた企業へ厳しい目が向けられることになる。・・・

ここまでお読みいただきありがとうございます。

以下のボタンをクリックしていただくとPDFにて全文をお読みいただけます(無料の会員登録が必要です)。

会員登録してPDFで全て読む

ご登録済みの方は

58763文字