保育所等における不適切な保育や虐待の発生状況と予防対策のポイントについて ~ガイドラインおよび手引きを踏まえて~【RMFOCUS 第93号】

RM NAVI会員(登録無料)のみ全文閲覧できます

RM NAVI会員(登録無料)のみ全文閲覧できます

[このレポートを書いたコンサルタント]

- 会社名

- MS&ADインターリスク総研株式会社

- 所属名

- リスクコンサルティング本部 リスクマネジメント第四部

社会保障・医療福祉グループ - 執筆者名

- テクニカルアドバイザー 志賀 洋祐 Yosuke Shiga

2025.4.2

- 近年、保育所等での虐待事案が報道等により明るみになり、社会的な関心が高まっている。

- こども家庭庁が2022年に初めて実施した全国調査の結果では、2022年4月から12月の間に市町村が確認した不適切な保育は1,361件、そのうち122件が虐待と認定されたことが分かった。

- 保育所等においてはガイドラインや手引きを参考に、日々の保育の振り返りや職場環境の改善等を通して虐待等の予防に向けた取り組みを進めることが求められている。

近年、こどもたちが安全・安心に過ごすべき保育所等で保育士等による深刻な虐待事案が相次いで明らかになり、社会に衝撃を与えている。こども家庭庁が実施した虐待等に関する実態調査の結果を読みとくと、保育所等における虐待は単なる個別の問題にとどまらず、保育制度全体のあり方や職員の労働環境などにも課題があることが浮き彫りになっている。本稿では、国が公開しているガイドラインや調査結果等を通じて、虐待等の発生状況や今後の展望について考察する。

※本稿では、「保育所等」は以下の施設を指すこととする。

保育所・地域型保育事業・認可外保育施設・幼保連携型認定こども園・幼稚園型認定こども園・保育所型認定こども園・地方裁量型認定こども園

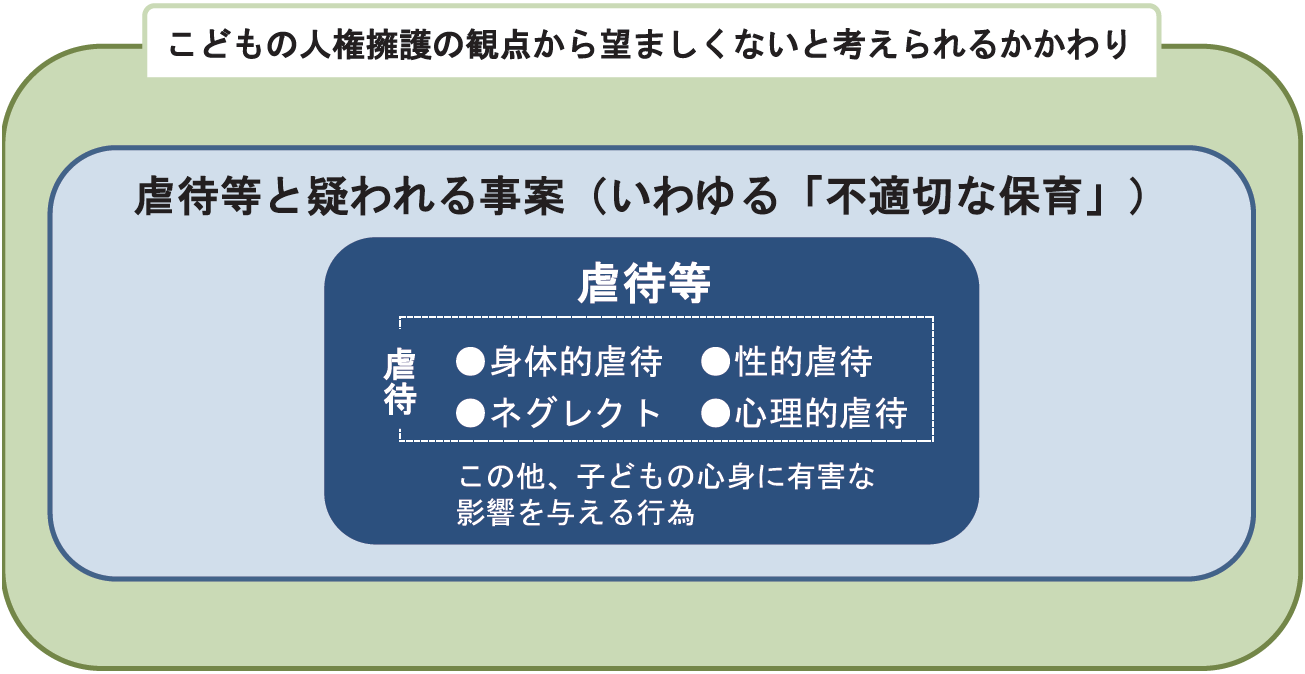

1. 保育所等における虐待とは

保育所等における虐待行為は、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」等において禁止されている。また、虐待行為の類型についてはこども家庭庁から公開されている「保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」 1)(以下、「ガイドライン」)にて次のとおり整理されている。

①身体的虐待

保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること

②性的虐待

保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること、または保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること

③ネグレクト

保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる①②または④までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること

④心理的虐待

保育所等に通うこどもに対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

また、各虐待行為の具体的な例についてもガイドラインにて明らかにされている。しかしながら、現場において迷いや認識の相違が生まれるのは、誰の目にも明らかな虐待行為ではなく、いわゆるグレーゾーンや不適切な保育と呼ばれる行為であり、これらについては高齢者虐待や障害者虐待の領域においても同様の状況が見られる。こうした「不適切な保育」については令和2年度子ども・子育て支援推進調査研究事業において作成された「不適切な保育の未然防止及び発生時の対応についての手引き」 2)(以下、「手引き」)によって以下の五つの行為類型が提示されている。

①こども一人ひとりの人格を尊重しない関わり

②物事を強要するような関わり・脅迫的な言葉がけ

③罰を与える・乱暴な関わり

④こども一人ひとりの育ちや家庭環境への配慮に欠ける関わり

⑤差別的な関わり

これらの不適切な保育とされる行為についてガイドラインでは「虐待等と疑われる事案」として整理され、虐待もそこに含まれるものとされている(図1)。つまり、虐待と不適切な保育を切り離すのではなく、「不適切な保育」を含めて未然防止や改善を図ることが求められているといえよう。

(出典:参考文献 1)を基にMS&ADインターリスク総研作成)

2. 保育所等における虐待等の発生状況

社会問題化しているこうした保育所等における虐待や不適切な保育の発生状況について、全国を対象とする定例的な調査はこれまで行われていない。高齢者および障害者分野では毎年全国的な定点調査を実施しており、保育分野においても今後同様の取り組みが期待される。ここでは、2022年にこども家庭庁が実施した「保育所等における虐待等の不適切な保育への対応等に関する実態調査」 3)を基に考察する。

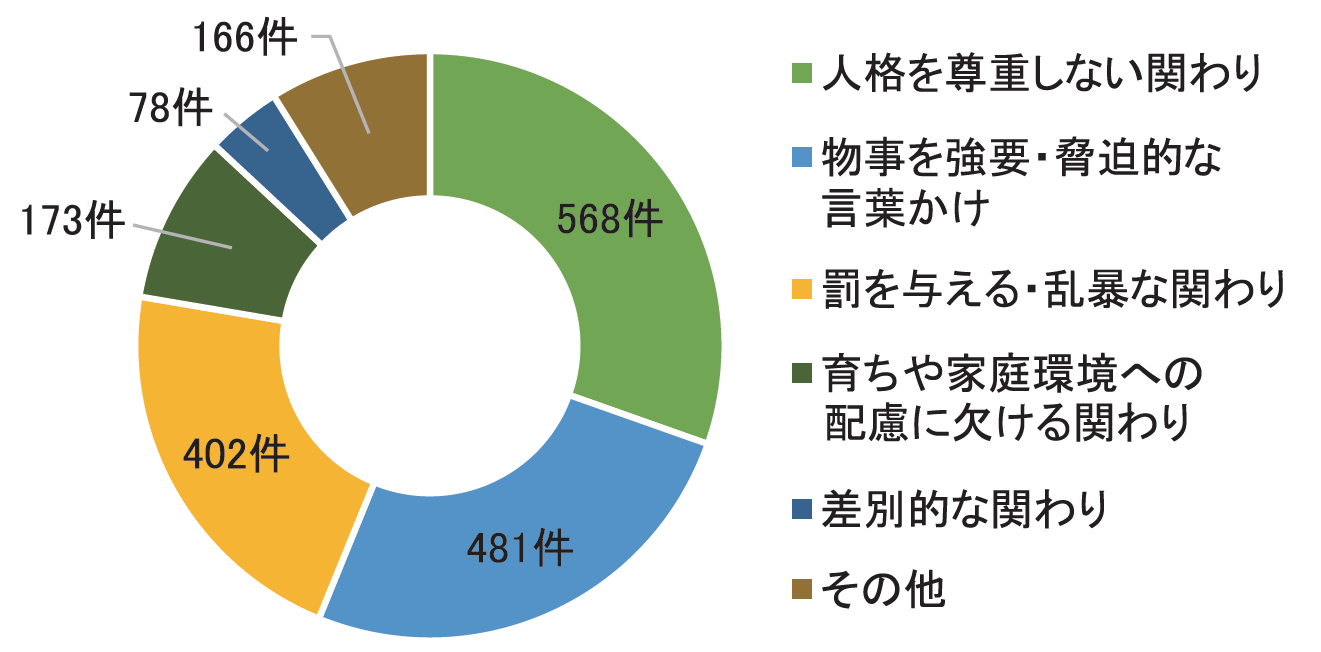

同調査によると、2022年4月から12月の間に、市町村が通報などを受けて確認した保育所等での不適切な保育は1,361件であった。内訳としては、「こども一人一人の人格を尊重しない関わり」(568件)が最も多く、「物事を強要するような関わり・脅迫的な言葉がけ」(481件)が続いた(図2)。

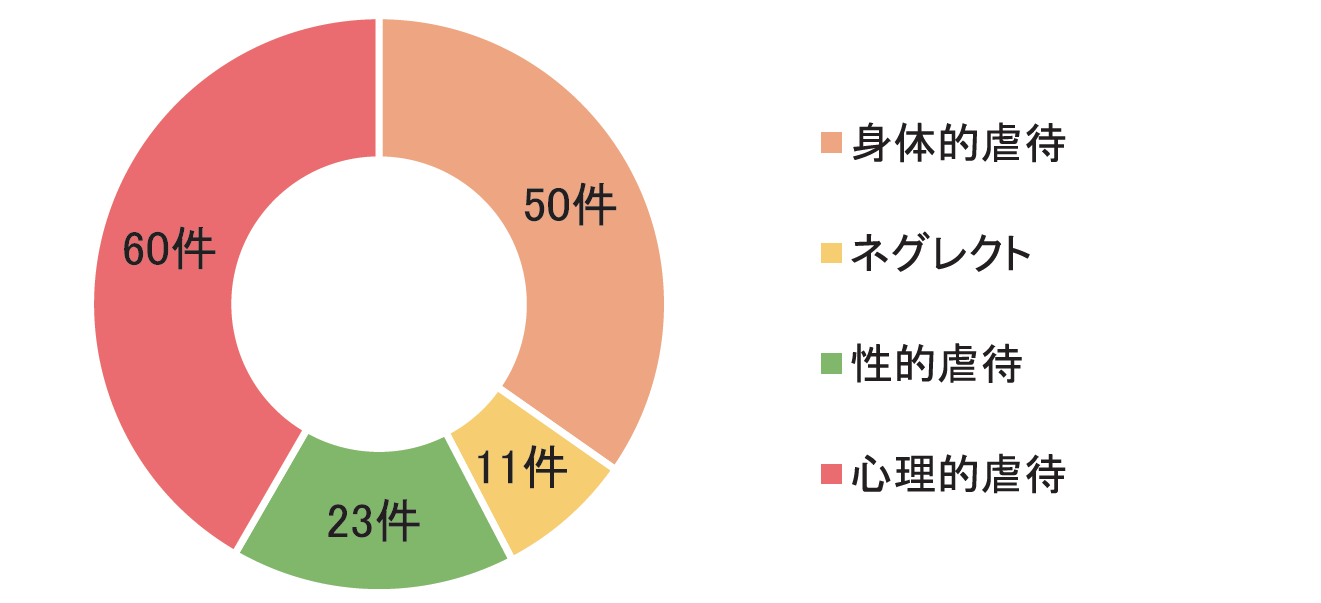

また、これら「不適切な保育」と確認されたもののうち、虐待と確認されたものは122件であり、このうち「心理的虐待」(60件)と「身体的虐待」(50件)とがそれぞれ全体の約半数の事案で認定された(図3)。

(出典:参考文献 3)を基にMS&ADインターリスク総研作成)

※一つの不適切な保育事案に複数の類型が認定されたケースがあるため、全体の発生件数と類型ごとの認定件数の合計は一致しない

(出典:参考文献 3)を基にMS&ADインターリスク総研作成)

※一つの虐待事案に複数の類型が認定されたケースがあるため、全体の発生件数と類型ごとの認定件数の合計は一致しない

ここまでお読みいただきありがとうございます。

以下のボタンをクリックしていただくとPDFにて全文をお読みいただけます(無料の会員登録が必要です)。

会員登録してPDFで全て読む

ご登録済みの方は

58763文字