南海トラフ巨大地震の被害想定の見直しについて【災害リスク情報 103号】

[このレポートを書いたコンサルタント]

- 会社名

- MS&ADインターリスク総研株式会社

- 所属名

- リスクコンサルティング本部 リスクマネジメント第一部

- 執筆者名

- 上席コンサルタント 篠塚 義庸 Yoshinobu Shinozuka

主任コンサルタント 山下 右恭(気象予報士)Ukyo Yamashita

2025.7.1

- 2025年3月31日に内閣府より南海トラフ巨大地震に関する新たな被害想定が公表されました。南海トラフにおいて、M8~9クラスの地震が今後30年以内に発生する確率は「80%程度」と言われており、大地震がいつ発生してもおかしくない状況です。本稿では、新たに算出された被害想定の把握ならびに企業の防災対策のポイントを解説します。

1 . 背景

「南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ」(以下「WG」と表記)は、南海トラフ巨大地震に関する被害想定や対策の検討をするため、2012年に中央防災会議防災対策実行会議の下に設置された。2014年には「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」が策定され、「今後10年間で、南海トラフが発生した場合に想定される死者数を概ね8割、建築物の全壊棟数を概ね5割減少※1)」という減災目標を定めていた。こうした目標を掲げてから10年を迎えたことを受けて、基本計画の見直しに向けた防災対策の進捗状況の確認や新たな防災対策の検討を目的として、2023年に再度WGが設置され、被害想定の見直しが進められてきた。

地震被害想定では、最終的には死傷者数や建物全壊棟数などの人的・物的被害量を定量的に示すことや定性的な被害様相を具体化することを目的とするが、そのプロセスには地震ハザード(地震動や津波、液状化等)評価が不可欠である。今般の被害想定見直しでは、「南海トラフ巨大地震モデル・被害想定手法検討会」(以下「モデル検討会」と表記)にて、これらのハザードも最新の工学的知見やデータに基づいて再評価されている。2025年3月末に、新たな被害想定結果がモデル検討会より公表され、同日にWGより被害想定を踏まえて実施すべき対策等をとりまとめた報告書(以下「WG報告書」※2)と表記)が公表された。以降ではハザード評価の見直し、新たな被害想定、企業の防災対策の順に要点を解説する。

2 . ハザード評価の見直し

前回評価(2012・2013年報告)から、震源モデルのパラメータ(震源の位置、深さ、マグニチュードやすべり面の大きさ、角度など)には変更は見られないが、地震シナリオ自体の追加として、時間差をおいて発生する地震(南海トラフの東または西側半分で地震発生後、割れ残ったもう半分の領域でも地震が発生する事象)が新たに検討されている。

ハザードを評価するための計算手法や使用したデータに関する主な変更点には、「地盤構造モデルの高精度化」と「地形データや堤防データの更新」が挙げられる。特に前者は地震動評価へ影響し、後者は津波評価へ影響することから、それぞれのハザード算定結果の比較を通して、これらの変更点を確認する。

(1)地震動評価の見直し

地震動の評価に使用する地盤構造モデルは、浅部(地表に近い地盤)と深部(深い地盤)がそれぞれモデル化されている。

浅部地盤には、前回評価にも使用された局所的なボーリングデータおよび、新たに整備された250mメッシュ微地形区分データ(若松・松岡(2020))が使用されている。微地形区分データでは、ここ10年程度で新たに造成された埋立地の反映や地震に脆弱とされる旧河道に重きを置いた微地形区分判定が行われており、該当するメッシュでは揺れの大きさを過小評価しにくくなるよう見直されている。その他にも火山地形分布の変更や山麓地の追加、山地・丘陵の地質年代による分類の明確化など、山側のエリアにおいても大幅な見直しが行われている。

深部地盤には、前回評価以降に作成された防災科学技術研究所などの最新の地盤構造モデルを一部地域で採用している。地盤モデルでは、地震波が地盤内部を伝わる速度が場所や深さによって異なる特性を反映させることが重要となるが、前回評価以降に蓄積された各種物理探査結果や地震観測記録の分析結果を使用して、深部地盤の揺れの伝わり方の特性が更に実態に近づくよう、従来の深部地盤モデルに調整が加えられたものが使用されている。

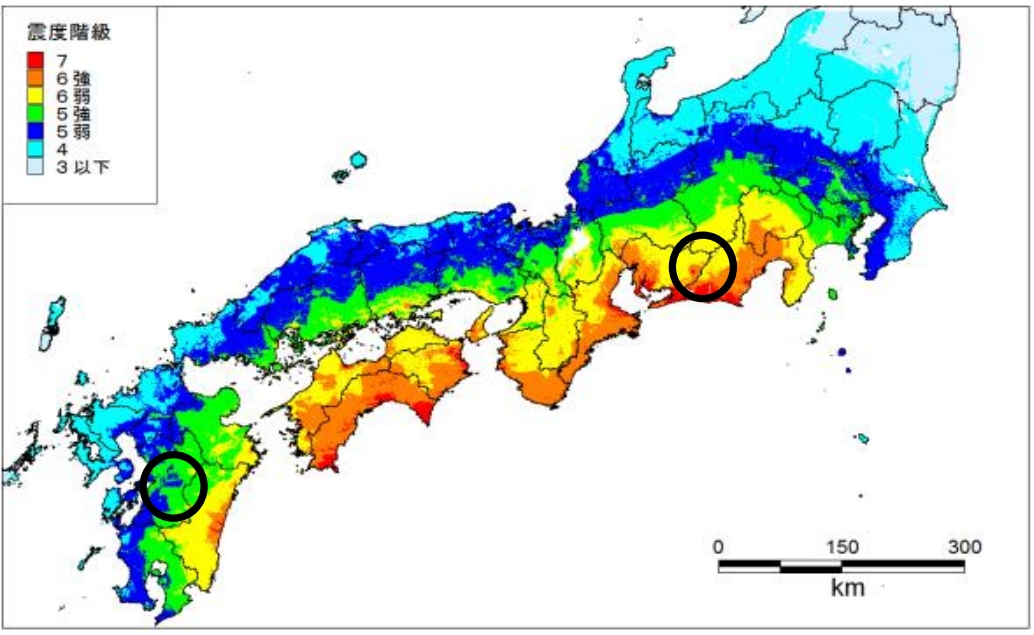

【図1】前回の震度の最大値の分布(内閣府※3)に一部加筆

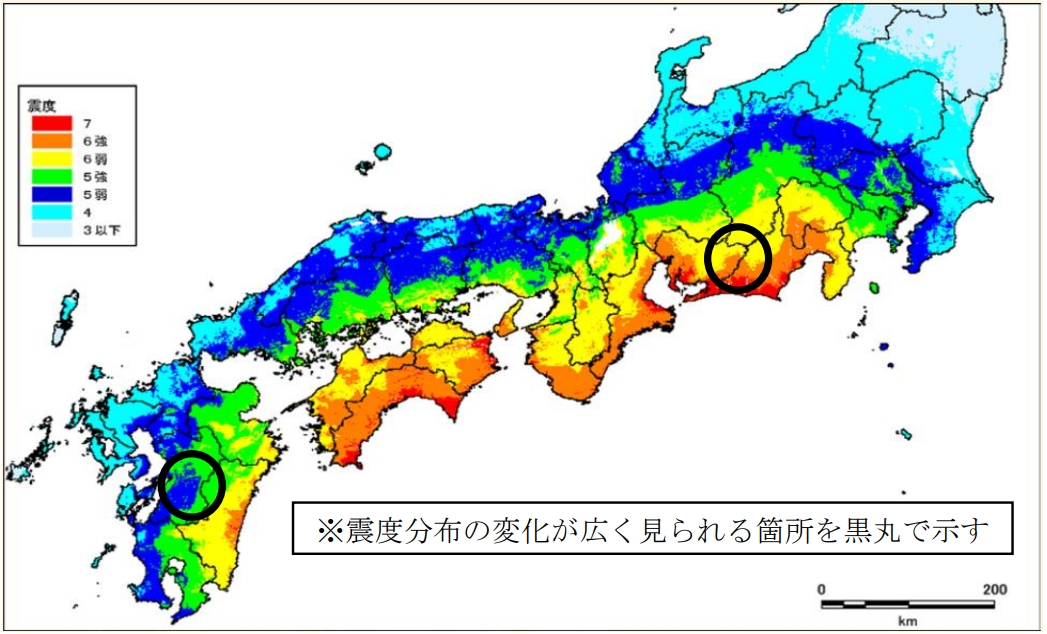

【図2】今回の震度の最大値の分布(内閣府※4)に一部加筆

図1は前回(2012・2013年)、図2は今回(2025年)の最大震度の分布図である。地盤構造モデルの高精度化によって、図内の黒丸印で示すように局所的に震度が大きくなった地域や小さくなった地域がみられるが、全体の傾向として大きな変化はない。震度7は静岡県から宮崎県までの主に沿岸域で想定されていて、前回の143市町村から6地点増え149市町村となった。報告書には、各市町村の想定震度が記載されており、自宅や事業所がある市町村の震度を確認しておくことをお勧めする。また、図1および2での比較は、あくまでも広域的な視点であり、前述した微地形区分の変更に伴う局所的な変化が確認できないことから、特に沿岸部の埋立地や大きな河川によって形成された扇状地・平野部などでは、揺れの想定の再確認が望まれる。

(2)津波評価の見直し

津波の評価においては、陸域の浸水計算に使用される地形データが大幅に見直されている。前回評価では、等高線から補間された標高モデルを基に地形データが作成されていたが、今回の評価では…

【参考文献】

1)内閣府 南海トラフ地震防災対策推進基本計画:https://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/pdf/nankaitrough_keikaku.pdf

2)内閣府 南海トラフ巨大地震対策について(報告書)(2025年3月):https://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/taisaku_wg_02/pdf/nankai_hokoku.pdf

3)内閣府 南海トラフ巨大地震対策について(最終報告)(2013年5月):https://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/taisaku_wg/pdf/20130528_houkoku_s1.pdf

4)内閣府 南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ報告書説明資料(2025年3月):https://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/taisaku_wg_02/pdf/nankai_setumei.pdf

ここまでお読みいただきありがとうございます。

以下のボタンをクリックしていただくとPDFにて全文をお読みいただけます。

全文はPDFでご覧いただけます