【自治体さま向け】住家被害認定調査 調査員育成研修

2025.9.1

「災害が起きた際に、遅滞なく住家の被害認定調査ができるだろうか」「被害認定調査の調査員を育成したいが、どう進めたらいいだろうか」。このような課題感をお持ちの自治体関係者のみなさまも多いのではないでしょうか?

こうした課題を解決するため、MS&ADインターリスク総研では、住家被害認定調査の調査員育成研修※1を提供しています。迅速かつ正確な罹災証明書発行業務ができる体制構築をサポートします。

※1 研修は、内閣府の「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づいた内容となっています。

以下のボタンをクリックすると、住家被害認定調査の調査員育成研修に関する資料をダウンロードできます。

サービスの背景

罹災証明の交付に必要な業務の実施体制の確保をはかるため、住家被害認定の調査にあたる職員の育成は、市町村長の義務です。(災害対策基本法第90条の2第4項)

しかし、過去の大規模災害時において、74%の地方公共団体等が、罹災証明書の交付、被害認定調査に係る職員等の育成等について課題があったと指摘※2しています。

こうした点を踏まえ、万が一災害が発生した際に、効率的かつ円滑に調査を実施できるようにするための実践的な研修を提供します。

※2 大規模災害時における罹災証明書の交付等に関する実態調査 ー平成28年熊本地震を中心としてー結果報告書 総務省九州管区行政評価局

研修の内容

”実践的な”内容が、本研修の一番の特徴です。

調査では、内閣府の定める「災害の被害認定基準」等に基づいて、全壊や半壊といった「被害の程度」を認定する必要があります。本研修では、3D画像や模型を使って、実際の調査のプロセスを体験しながら習得することができます。

ポイント1

タブレットに映し出された3DのCG画像を見ながら、被害を受けた建物の調査の演習を行います。

ポイント2

地震で被害を受けた建物に見立てたリアルな大型模型を使って、外観の被害認定調査の演習を行います。

ポイント3

MS&ADインターリスク総研が長年積み上げてきた豊富なノウハウを盛り込んだ、オリジナル教材を用いた研修を、訪問またはオンラインで実施します。

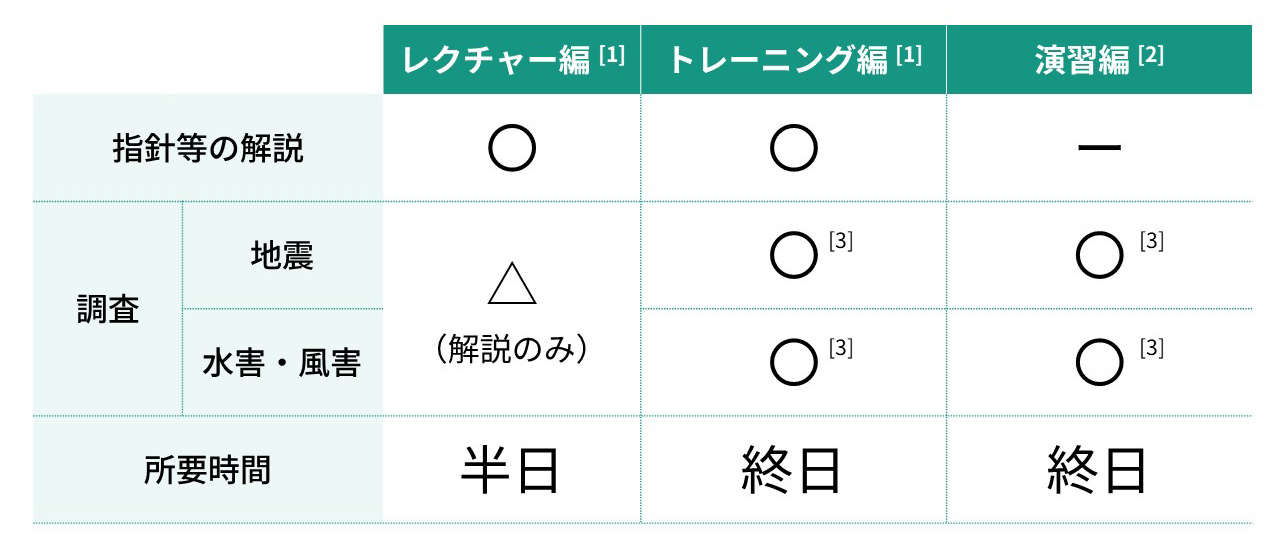

研修メニューは3パターンをご用意

- 解説中心の「レクチャー編」

- 演習中心の「トレーニング編」

- 演習のみの「演習編」

[1] 内閣府版調査票に沿ったカリキュラムの研修を行います。NTT東日本「被災者生活再建支援システム」の利用を前提とした研修も承りますが、その場合は、NTT東日本又はNTT西日本へお申し込みいただきます。

[2] 内閣府の指針について座学研修を内製化等をしている自治体向けに、内閣府版調査票の作成演習を行うカリキュラムです。座学カリキュラムを省略するため、その分費用を抑えております。

[3] 研修実施日ごとに地震(木造1次・2次・地盤被害、非木造1次・2次)又は水害・風害(木造1次・2次・地盤被害、非木造1次・2次、風害(木造・非木造))からお選びいただきます。

研修の対象となるお客さま

- 地方公共団体で住家被害認定調査をご担当される職員

- 住家被害認定調査をご担当される協定先(不動産鑑定士、土地家屋調査士等)

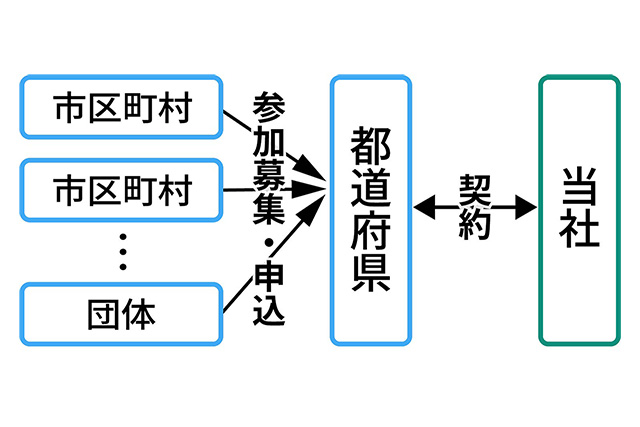

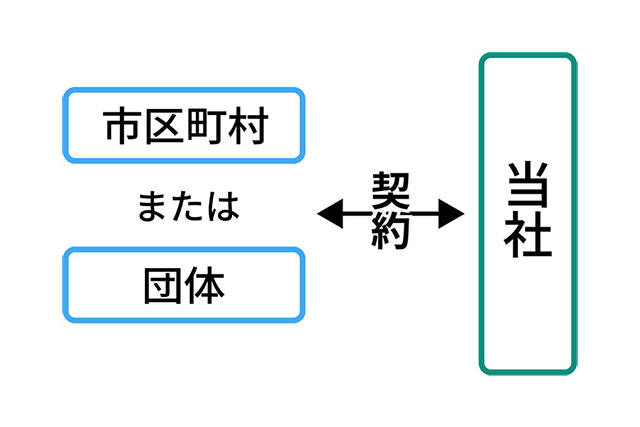

開催方法

応急対策職員派遣制度に基づき派遣する職員のスキルアップ及び地公体自身の被災時対応力向上を図るため、罹災証明書の交付等に関する研修の受講に係る費用は、地方交付税措置があります。

(総務省「応急対策職員派遣制度に関する運用マニュアル」)