事業継続力強化計画からBCM取組へのステップアップ 「ジギョケイNEXT」のすすめ【RMFOCUS 第95号】

RM NAVI会員(登録無料)のみ全文閲覧できます

RM NAVI会員(登録無料)のみ全文閲覧できます

[このレポートを書いたコンサルタント]

- 会社名

- MS&ADインターリスク総研株式会社

- 所属名

- リスクコンサルティング本部 リスクマネジメント第四部

BCM第二グループ 上席コンサルタント - 執筆者名

- 菅埜 瑛人 Akihito Sugano

2025.10.1

- 中小企業の防災・減災対策の第一歩として創設された事業継続力強化計画(ジギョケイ)認定制度は認定開始から約5年が経ち、一定の浸透を見せているが認定を受けただけの企業が多いのが現状である。

- 一方、組織のレジリエンス(強靱性)を高めるためには、BCMに取り組むべきであるが、ジギョケイとBCMのギャップは大きいため、段階的に細かくステップを踏んでギャップを解消していくことが望ましい。

- ジギョケイの認定を受けた企業が、認定を受けただけの「もったいない」状況から脱却するためのステップを「ジギョケイNEXT」として整理し、①BCP目標の設定、②復旧(事業継続)フェーズを見据えた緊急時体制の構築、③緊急時の対応手順の整備、の3項目への取り組みを推奨する。

大災害等の発生時における中小企業の強靱化を推進するため、2019年に中小企業等経営強化法が改正された。これにより、中小企業が取り組みやすい事業継続力強化計画(以下、「ジギョケイ」)認定制度が創設され、認定件数は2025年7月現在で累計約8.4万件に達し、一定の浸透を見せている。

ジギョケイには「防災・減災対策の第一歩」として必要な事項が盛り込まれているため、企業の事業継続力の取組レベルを「ゼロの状態から脱却」する手段として、ジギョケイの認定を受けることが強く推奨される。しかし一方で、中小企業事業継続力強化計画制度研究会が2025年3月に公表した報告によると、ジギョケイを策定した後、一度も内容の確認を行っていない企業が24.6%、また一度も訓練を実施していない企業が34.7%にのぼり、認定を受けただけの企業が多いのが実態である。

本稿では、ジギョケイの認定を受けた企業が、認定を受けただけの「もったいない」現状から脱却し、組織の強靱性をさらに高めるために、次に取り組むべき事項を「ジギョケイNEXT」として整理する。

1.中小企業における強靱性向上の最終目標(BCM)

「ジギョケイNEXT」を整理する前に、まずは大災害等に対する強靱性の向上において中小企業が最終的に目指すべき姿を明確化したい。過去の大災害の事例から、事業継続計画(BCP)や事業継続マネジメント(BCM)の有用性は企業規模にかかわらず重要であり、BCPの策定とBCMの構築を最終目標と位置づける。そこで、ここではBCPの概要とその重要性、さらにBCMの概要とその重要性について順に整理する。

(1)BCPの概要とその重要性

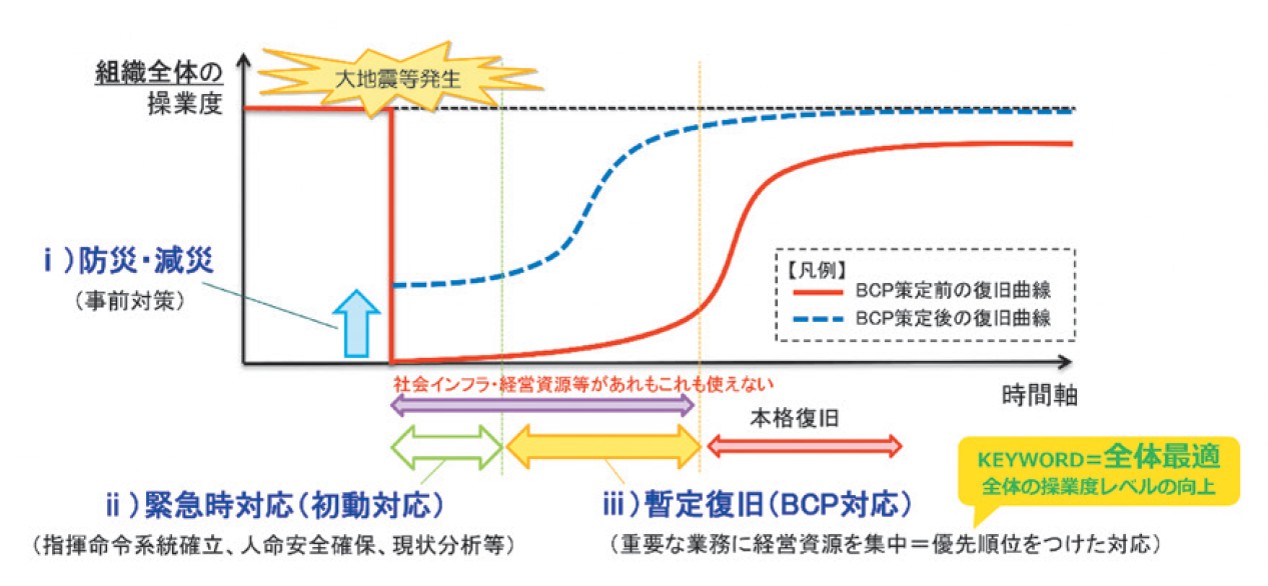

BCPは、内閣府「事業継続ガイドライン」では「大地震等の自然災害、感染症のまん延、テロ等の事件、大事故、サプライチェーン(供給網)の途絶、突発的な経営環境の変化など不測の事態が発生しても、重要な事業を中断させない、または中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための方針、体制、手順等を示した計画(Plan)」と定義されているが、ここでいう「重要な事業を中断させない、または中断しても可能な限り短い期間で復旧させる」目的を達成するためには、少なくとも「ⅰ)防災・減災」、「ⅱ)緊急時対応(初動対応)」、「ⅲ)暫定復旧(BCP対応)」の3点について、事前対策や手順などのプランを整理することが必要になる(図1)。

【図1】BCPの整理ポイント

(出典:内閣府 事業継続ガイドライン(2023年3月)の内容を基にMS&ADインターリスク総研作成)

特に、「ⅲ)暫定復旧(BCP対応)」においては、「全体最適」の観点から戦略、事前対策、手順などを整理しなければならない。「全体最適」とは、緊急事態に直面した際に、被災した事業のすべてを同時に復旧させるのではなく、組織全体の操業度や社会への影響度などの観点から重要な事業に絞り込み、限られたヒト・モノ・カネなどのリソースを集中投入して復旧させる考え方である。実際に、2016年の熊本地震では、自社にとって重要な事業所の復旧や、社会的影響度の大きい製品の出荷にリソースを集中投入することで、「全体最適」を実現した事例がある。

中小企業においても、大災害時にはリソースが限られた状況に陥るため、これら「全体最適」の観点を踏まえた目標(重要事業・目標復旧時間など)を定め、目標に紐づいた形で戦略、事前対策、体制、手順などを整理したBCP(Plan)の策定が必要である。

(2)BCMの概要とその重要性

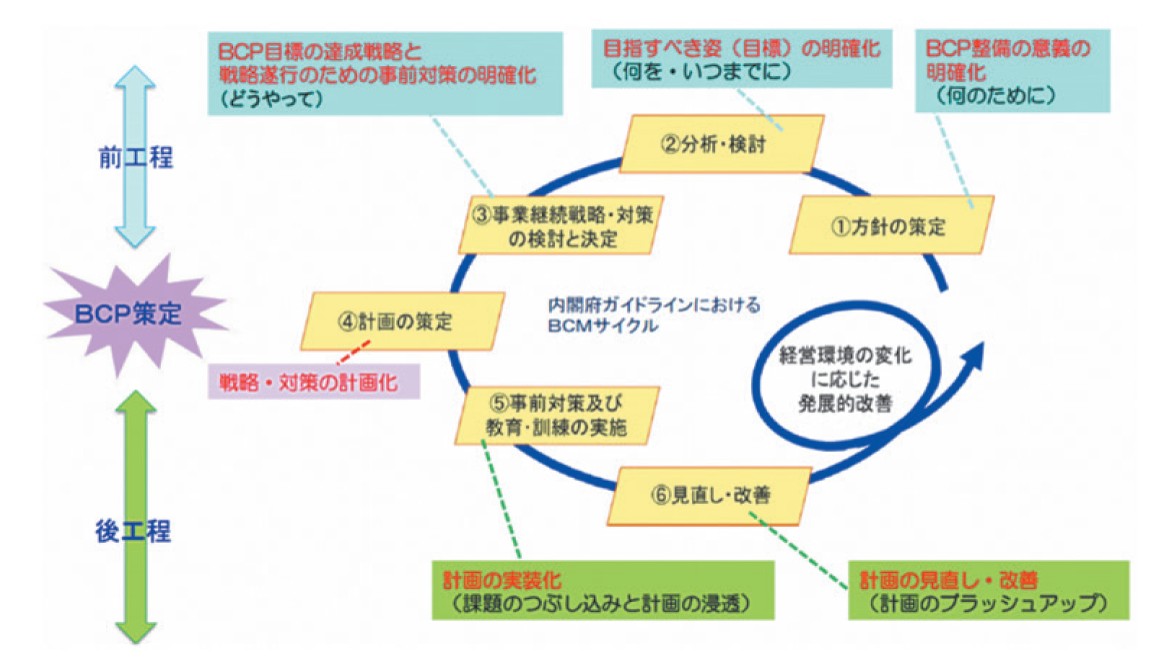

BCPは前記のとおりプラン(計画)であるが、このプランの実効性を担保するためには、絶えず事業環境の変化などを踏まえ戦略をブラッシュアップし、抽出された事前課題をつぶし込み、組織全体にプランを浸透させるなどの平常時のマネジメント活動が必要不可欠となる。このマネジメント活動こそBCMであり、内閣府「事業継続ガイドライン」では「BCP策定や維持・更新、事業継続を実現するための予算・資源の確保、事前対策の実施、取組を浸透させるための教育・訓練の実施、点検、継続的な改善などを行う平常時からのマネジメント活動」と定義されている。本稿では、この定義を踏まえ「単なるプラン(計画)の策定ではなく、継続的・体系的に六つのプロセスに取り組む企業全体のマネジメント」と定義したうえで整理をする(図2)。

【図2】BCMサイクルの六つのプロセス

(出典:内閣府 事業継続ガイドライン(2023年3月)の内容を基にMS&ADインターリスク総研作成)

危機に直面した際に、行き当たりばったりではなく臨機応変に対応できるようにするためには、以下を実行していく体制の準備が不可欠となる。

- 情報収集と取りまとめをしっかり実施

- 取りまとめた情報から最適な戦略オプションを選択

- 戦略に沿って手順を組み替えて実行

BCMは、かかる臨機応変対応への備えそのものである(図3)。実際に、東日本大震災の際には「戦略オプションの充実」、「事前対策の実装」、「訓練の実施」などのBCM取組が役に立った事例が多数確認できている。

中小企業においても、大災害時には臨機応変対応が必要な状況に陥るため…

ここまでお読みいただきありがとうございます。

以下のボタンをクリックしていただくとPDFにて全文をお読みいただけます(無料の会員登録が必要です)。

会員登録してPDFで全て読む

ご登録済みの方は

54509文字