災害発生時、企業の各拠点による自立的な初動対応を実現するには?BCMの専門コンサルタントがポイントを解説!

[話を聞いたコンサルタント]

- 会社名

- MS&ADインターリスク総研株式会社

- 所属名

- リスクコンサルティング本部 リスクマネジメント第四部長

主席コンサルタント - 氏名

- 山口 修 Osamu Yamaguchi

2025.4.17

大規模な災害が発生したら、企業では影響を受けた拠点ごとに、人命の安全確保や二次被害の防止・軽減を目的とした初動対応をしていくことになります。近年は、災害が激甚化・頻発化していることから初動対応のルールをすでに整備している企業も多いと思います。ただ、いざという時に各拠点が事前に定めたルールに沿って適切に対応できるかどうか、不安を感じている企業も多いのではないでしょうか。

こうしたことを踏まえ、MS&ADインターリスク総研では、企業の各拠点に初動対応のルールを定着させるポイントをテーマにしたセミナーを継続的に開催しています。今回は今年3月に開いたセミナーの内容から、企業として押さえておきたいポイントを、リスクマネジメント第四部長の山口修に、わかりやすく解説してもらいます。

流れ

- 複数拠点を持つ企業の事業継続計画・マネジメントの現状は?

- 初動対応ルールを定着させるためのポイント

- 目指すのは各拠点の「自走化」

- 「自走化」のために必要なのは継続的なPDCAサイクル

- 自然災害の初動対応をサポートするデジタルツールの活用

- 事前の準備を徹底して「臨機応変」な対応を

複数拠点を持つ企業の事業継続計画・マネジメントの現状は?

ーー「自然災害時における各拠点の初動対応ルール浸透のポイント」と題したセミナーを3月に実施しましたが、このセミナーを実施した背景を教えてください。

山口)複数の事業拠点を持つある企業のお客さまから「10年ほど前に、BCP(事業継続計画)を一通り整備した。拠点ごとの初動対応時のルールも各拠点に指示して整備させたが、その後はほったらかしになっていて、いざという時に機能するか心配だ。どうにかしたい」という相談を受けたのがきっかけです。こうした企業は決して珍しいケースではなく、数多く存在しているとコンサルタントの肌感覚として感じています。

リスクマネジメント第四部で部長を務める山口修

今回のセミナーで取り上げた“災害時の初動対応”のフェーズというのは、発災直後で切迫して、本社に逐次指示を仰ぐ時間的余裕のない状況での対応を迫られます。したがって、実際に被災した拠点の社員が自ら判断・行動し、人命の安全確保や二次被害の防止・軽減の対応を適切に実行する必要があります。

初動対応ルールを定着させるためのポイント

ーー初動対応ルールを定着させるために、企業として押さえておくべきポイントはありますか?

山口)一言で言うと「拠点の災害対応に対して、本社によるガバナンスをしっかり効かせる」ことが重要です。わかりやすく言うと、各拠点に求める災害対応について、会社全体として一貫した方針・ルールを定め、これがいざという時に適切に機能するために必要な管理を平時から徹底するということです。

初動対応時、各拠点は場合によっては生死に関わるような状況の中で、判断や行動を迫られます。会社としては、拠点の社員が誤った判断や行動をとることは絶対に防ぐ必要があるわけですね。このため、初動対応のルールを定着させるためには「拠点の災害対応に対して、本社によるガバナンスをしっかり効かせること」が重要になります。

目指すのは各拠点の「自走化」

ーー各拠点へのガバナンスを強化していくうえでは、どのような観点を重視すればよいのでしょうか?

山口)セミナーでは「現状把握」「バックアップ」「リード」という3つのプロセスに分解して説明しました。

災害時の初動対応では、全社的な方針・ルールを理解したうえで、災害時に直面する様々な局面に対して、各拠点が自ら考え、判断し、適切に対応できるようになる「自走化」が最終的なゴールになります。その第一歩として、まずは各拠点が自走化できる状態にあるかを「現状把握」していくことになります。

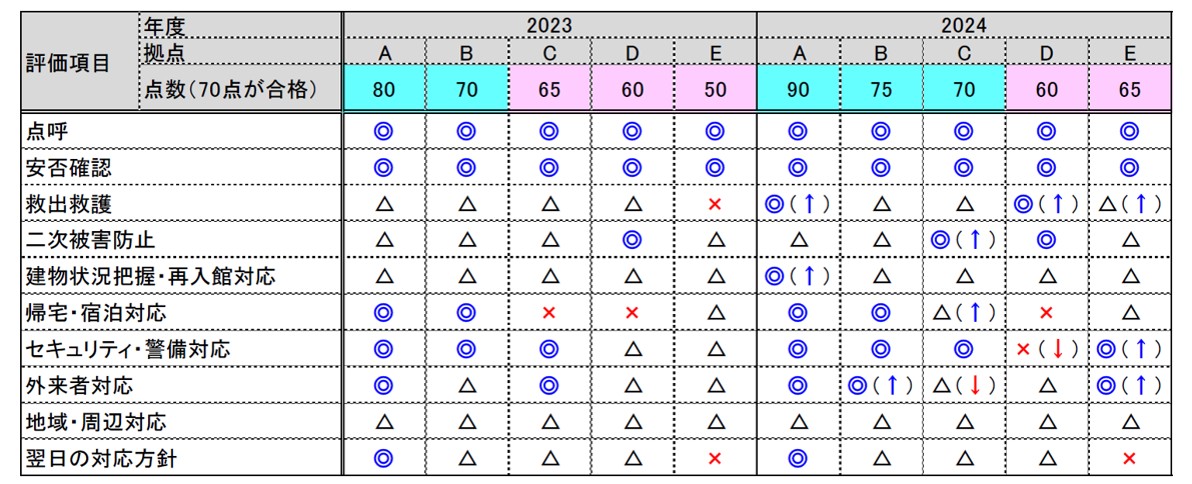

具体的には、災害時に想定される初動対応のシナリオに基づいて訓練を行い、自走化に求められる項目をクリアできているかどうかを、毎年チェックしていくことが有効な方法です(下図)。

訓練を活用した自走化レベル評価の実施イメージ

ーー続いてのプロセス「バックアップ」について教えてください。

山口)「現状把握」の結果、足りない部分の改善を図る主体は、原則各拠点になります。ただ、対応事項の内容が「全社に関わる重要な内容」であったり、「専門的な内容」であったりする場合まで、各拠点任せにするのは酷です。このような場合は、より具体的なルールや関連するツールを本社で提供するなど、積極的に「バックアップ」していく必要があります。

「全社に関わる重要な内容」の具体的な例としては、従業員らの生死に直結する「安全配慮義務対応」が挙げられます。また、「専門的な内容」の具体的な例としては、「建物立入判断※1(地震や火災の場合)」や「救出救護※2(負傷者や不明者が発生した場合)」が考えられます。

※1)建物立ち入り判断:耐震性に不安がある建物が大きな揺れに襲われた場合、建物に取り残された人の救出のために建物に立ち入るべきか、建物の外観に目立った被害がなければ帰宅困難者の待機・宿泊に利用してよいか、事業場所としての利用を再開してよいかなど、地震や火災発生時に求められる各種対応の前提として、建物が構造的に安全に使用可能かを確認すること。

※2)救出救護:自力で動けない負傷者を安全な場所まで運んだり、不明者を捜索して救出したりすること。また、トリアージ・問診・応急手当・病院搬送など、負傷者に対して適切な対応を実施すること。

ーー最後のプロセス「リード」とはどのようなものでしょうか?

当然ですが、本社が各拠点に研修やeラーニングを用意して「やっておいて」と言うだけでは、自走化が実現するわけではありません。実際に実施したのかを確認して、自走化に向けてレベルが向上しているのかをチェックしなければ、本社としての責任を果たしたことにはなりません。

本社が各拠点を「リード」して、現状把握のための訓練や、改善につながる研修・eラーニングなどを実施させ、結果を本社にフィードバックさせることを徹底させていく。「現状把握」「バックアップ」「リード」という3つは、各拠点の自走化を実現するPDCAサイクルを回していくために必要なプロセスとなります。

「自走化」のために必要なのは継続的なPDCAサイクル

ーー災害時の初動対応のルールが十分に定着できていない企業も多いという話でしたが、できている企業との違いはどこにあると考えていますか?

山口)私がこれまで話したことは、ある業務を一定の水準で確実に実行できるようにするためにPDCAサイクルを継続的に回すということであって、何も特別なことではありません。ある業務の遂行がうまくいっていなければ、課題を見つけ(現状把握)、課題を潰し(バックアップ)、業務遂行を実現する(リード)というサイクルを本社が責任をもって回していくことは、当然のことですよね。

初動対応のルールを定着させることができている企業は、リスクマネジメント全般において、本社が各拠点に対してガバナンスを効かせて対応しています。一方で、定着させることができていない企業は、リスクマネジメント全般で、十分にガバナンスが効いていないケースが多くみられます。

会社・組織全体で、リスクマネジメントを統制する仕組みが整っているのか。そのレベルによって差が出てくると考えています。

自然災害の初動対応をサポートするデジタルツールの活用

ーー近年では業務をサポートする様々なデジタルツールが出てきていますが、災害時の初動対応においてもそうしたツールを活用するのも選択肢の1つでしょうか?

山口)絶対に使うべきだと思います。先ほど、各拠点のガバナンスの強化を推進するプロセスを「現状把握」「バックアップ」「リード」の3つに分けて説明をしましたが、「バックアップ」のプロセスに有効なツールです。

「バックアップ」が必要な局面として「安全配慮義務対応」を紹介しましたが、この中では「建物立入判断」、「救出救護」、「帰宅判断」など、人命に関わるような重要な判断が求められます。しかも、これらの判断には正解がなく、情報をしっかりと収集したうえで臨機応変に対応することが求められます。

しかし、緊急時には、重要な判断が求められる局面が同時に複数発生したり、必要な情報収集がスムーズに進まなかったりするなどして、各拠点がパニックに陥ることは容易に想像できます。

こうしたことを踏まえて、当社では、災害が起きた際の情報の収集や、判断目安の提示などを自動化するデジタルツール『自然災害時アクションサポートサービス』を提供していますが、これらデジタルツールを使うことで、緊急時のパニックを回避でき、重要な判断に集中できるようになります。

事前の準備を徹底して「臨機応変」な対応を

ーー日本でも世界でも、自然災害が頻発するとともに激甚化しています。このような状況の中で、改めて企業はどのような姿勢が求められていると考えていますか?

山口)1つのキーワードは「臨機応変」だと考えています。「臨機応変対応」は、情報のインプットなしに直感で判断をする「行き当たりばったり対応」とは異なります。

しっかりと情報を収集したうえで、事前に準備してある選択肢の中で何がベストなのかを臨機応変に選び取っていくということです。的確に判断するためには、情報収集がすべてのスタートラインで、要となります。

情報収集と合わせて大切なことが、事前に選択肢を準備しておくことです。情報を集めても、選択すべき“打ち手”がなければ、結局は行き当たりばったりの対応と同じことです。災害対応の戦略を作り、情報収集して判断材料を集め、準備しておいた“打ち手”を選び取る。

結局は、災害時に起こりうることを想定したうえで、どれだけ準備をしておけるかが、対応の成否につながりますので、大規模な自然災害は「いつか起きるかもしれない」ではなく「必ず起きうる」という危機感をもって組織をあげて取り組んでいく必要があります。

発災時における初動対応の自走化・効率化を伴走支援「自然災害時アクションサポートサービス」

記事の中で触れた、自然災害時の初動対応をサポートするサービスを、MS&ADインターリスク総研は提供しています。

「自然災害時アクションサポートサービス」は、発災時に拠点ごとの災害情報を自動で収集・とりまとめ、拠点責任者がとるべき行動・判断目安を表示する初動対応を伴走支援するサービスです。本サービスをご活用いただくことで、迅速かつ臨機応変な災害対応を実現します。