静岡県牧之原市「災害時の被害認定調査を効率化したい」作業の“時短”を可能にするサービス導入の背景は?

2025.7.18

人口4万人余りの静岡県牧之原市。2021年の竜巻と2022年の台風で、市民が暮らす住家に大きな被害が出ました。その際、市が行った住家被害の程度を認定する調査では、多大な労力がかかったといいます。

その経験から牧之原市では、被害認定調査を効率化できるサービス、MS&ADインターリスク総研の「損害割合カリキュレータ」を導入しました。

牧之原市は広域災害に見舞われた際の被害認定調査でどのような課題を感じ、サービスの導入でどう解決しようとしているのか?市民生活部税務課で総括主幹を務める小林孝明さんにお話を伺いました。

流れ

- 2年続けて見舞われた経験したことのないような災害被害

- 外観調査と内観調査が必要となる風害

- 「損害割合カリキュレータ」の導入を決めたわけ

- 効率化によって得られる大きなメリット

2年続けて見舞われた経験したことのないような災害被害

静岡県の中部に位置し、東に駿河湾を望む牧之原市は、約1万7000世帯、4万2000人弱が暮らす自治体です。

その牧之原市は2021年5月、竜巻とみられる突風によって、住家140棟が被害に見舞われ、翌年の2022年9月には、台風15号による大雨と突風によって住家230棟近くに被害が出ました。

相次いだ災害で、被災者の生活再建に必要となる「り災証明書」発行のための被害認定調査を担当したのが、牧之原市の小林さんです。その際の調査について、小林さんは次のように振り返ります。

牧之原市市民生活部税務課の総括主幹 小林孝明さん

「2年続けて風水害の被害が相次ぎ、私たちとしては経験したことのないような規模の災害で、被害認定調査にはかなり労力がかかりました」

外観調査と内観調査が必要となる風害

牧之原市が受けた被害の調査に労力がかかったのには、災害の種類が影響していたといいます。

被害認定調査は、災害で住家などが受けた損害割合(損傷率)の程度に応じて「全壊」や「半壊」といった被害区分を判定し、被災者が支援を受けるための客観的な根拠として「り災証明書」に反映されます。

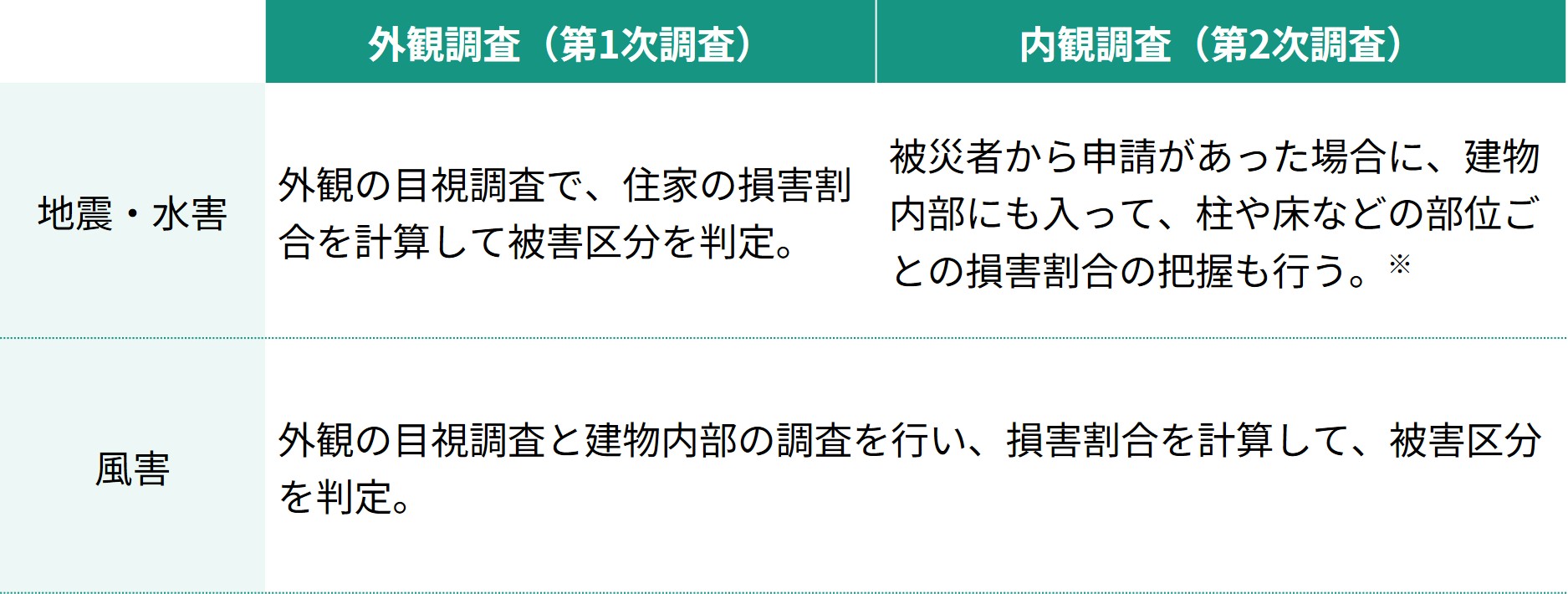

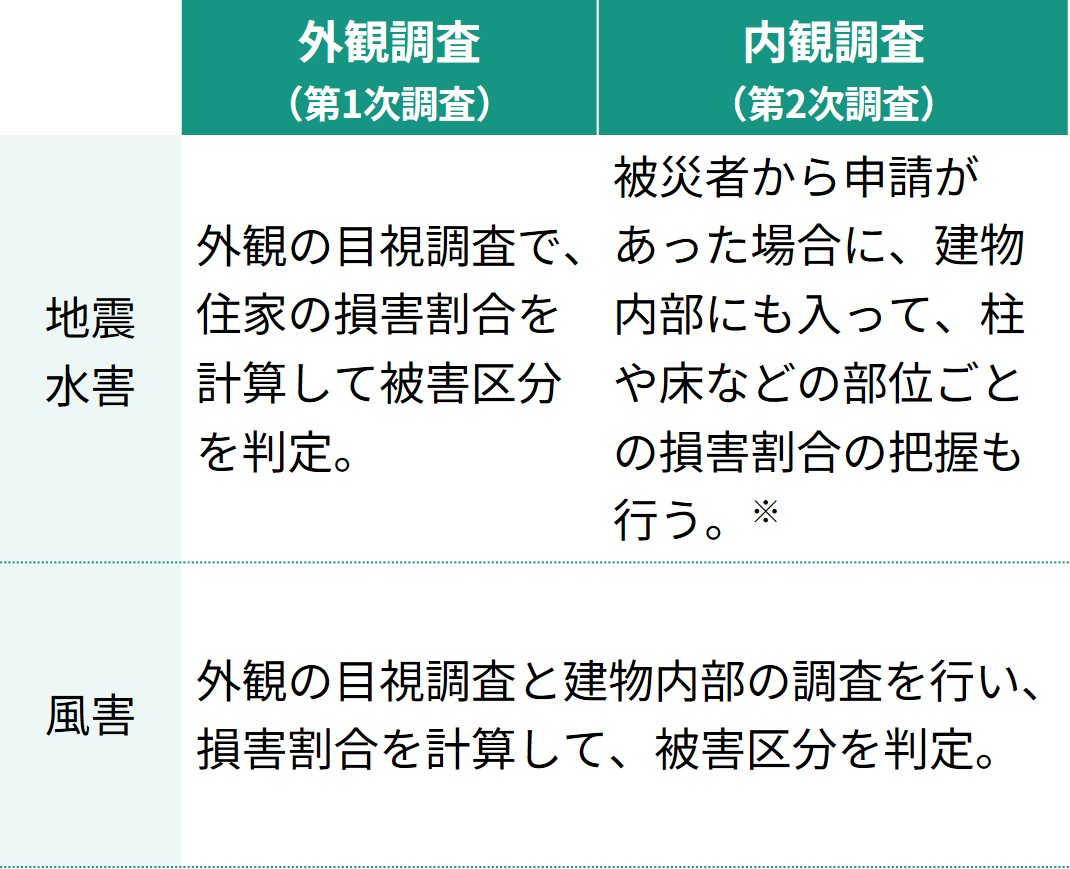

その調査の進め方は、内閣府の指針によって地震、水害、風害などでそれぞれ次の表のように定められています。

地震・水害と風害の調査の進め方の違い

出典:内閣府の「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」をもとにMS&ADインターリスク総研で作成

※水害の被害認定調査では、「木造・プレハブ」戸建ての1~2階建ての場合には、第1次調査・第2次調査の2段階で実施し、それ以外の場合には第2次調査の1段階のみで実施。

地震や水害が、まずは外観調査で被害区分を判定する一方、風害の場合は、外観だけでなく内観調査によって内部も確認しないと正確な判定が難しいことから、被害を受けた多くの住家に対して外観調査と内観調査を同時に行う必要があるのです。

地震などの外観調査は、住家の倒壊や傾きなどの状態に応じて損害割合を計算するのに対して、内観調査も含む風害の場合は、住宅の倒壊や傾きに加えて柱・床・天井・建具などの部位ごとに細かい計算式に基づき損害割合を計算する必要があるため、調査の時間がかかります。

さらに、内観調査の結果は、平面図や間取り図といった図面を書いて、被害の範囲や程度を客観的・具体的に記録する必要があり、担当者が現地調査のあと庁舎に帰ってきてから図面を書き起こすため、経験した多くの自治体が作業の効率化に課題を感じています。

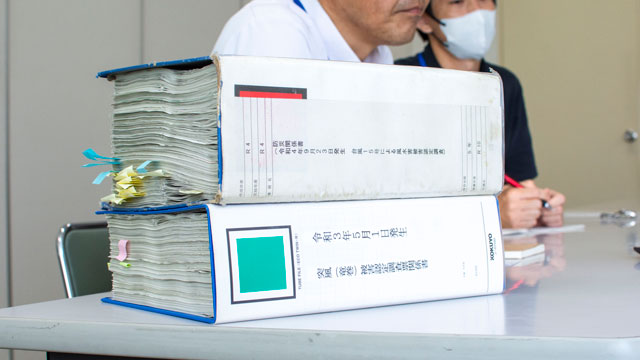

牧之原市が行った被害認定調査に関する書類

牧之原市の小林さんも、2度の被害認定調査の経験から、同様の課題を強く感じたといいます。

「庁舎に帰ってきてから図面を書くのに、1棟当たり2時間はかかっていたと思います。何よりも苦労したのは、損害割合の計算です。現地で確認した被害状況を、内閣府の指針で定められた計算式に基づいて手作業で計算するのですが、時間もかかるだけでなくて計算に誤りがないか何度も確認する必要がありました」

「損害割合カリキュレータ」の導入を決めたわけ

2022年の台風15号の被害を受けてから2年後の2024年に牧之原市は、災害発生時に被災者の情報を収集・管理し、迅速な支援や生活再建をサポートするため、関連する業務をデジタル化するITシステム( NTT東日本の被災者生活再建支援システム)を導入しました。

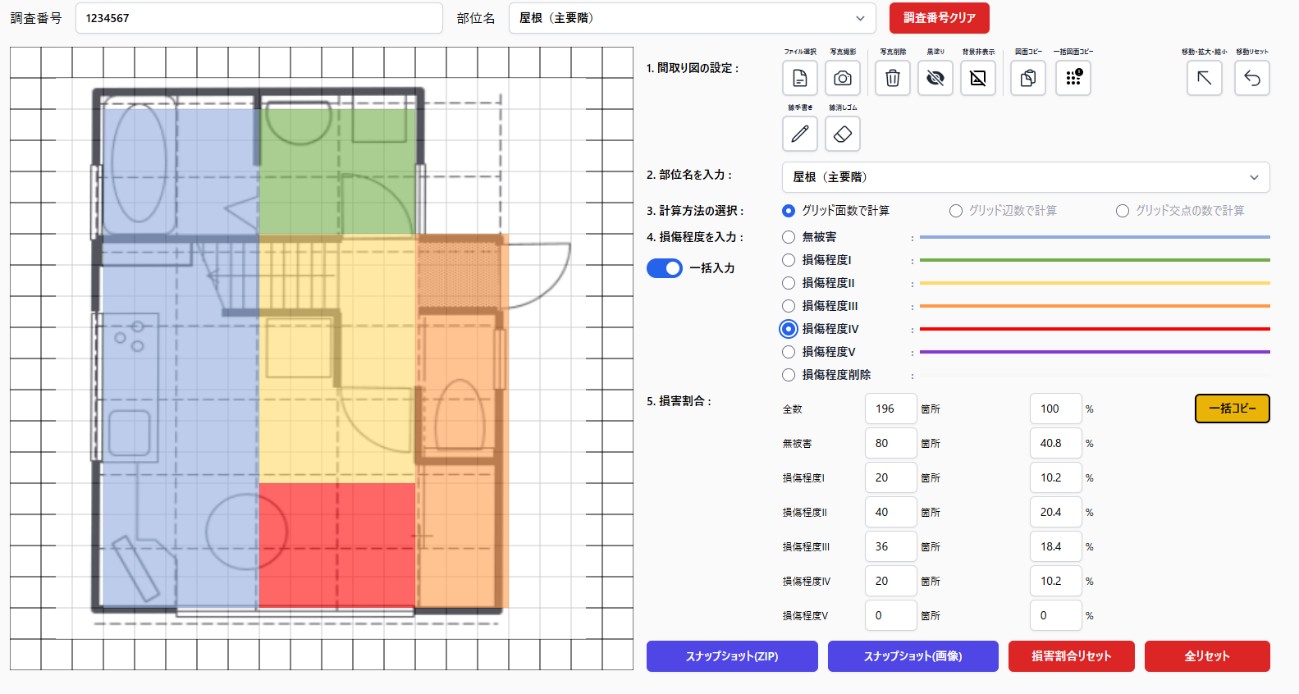

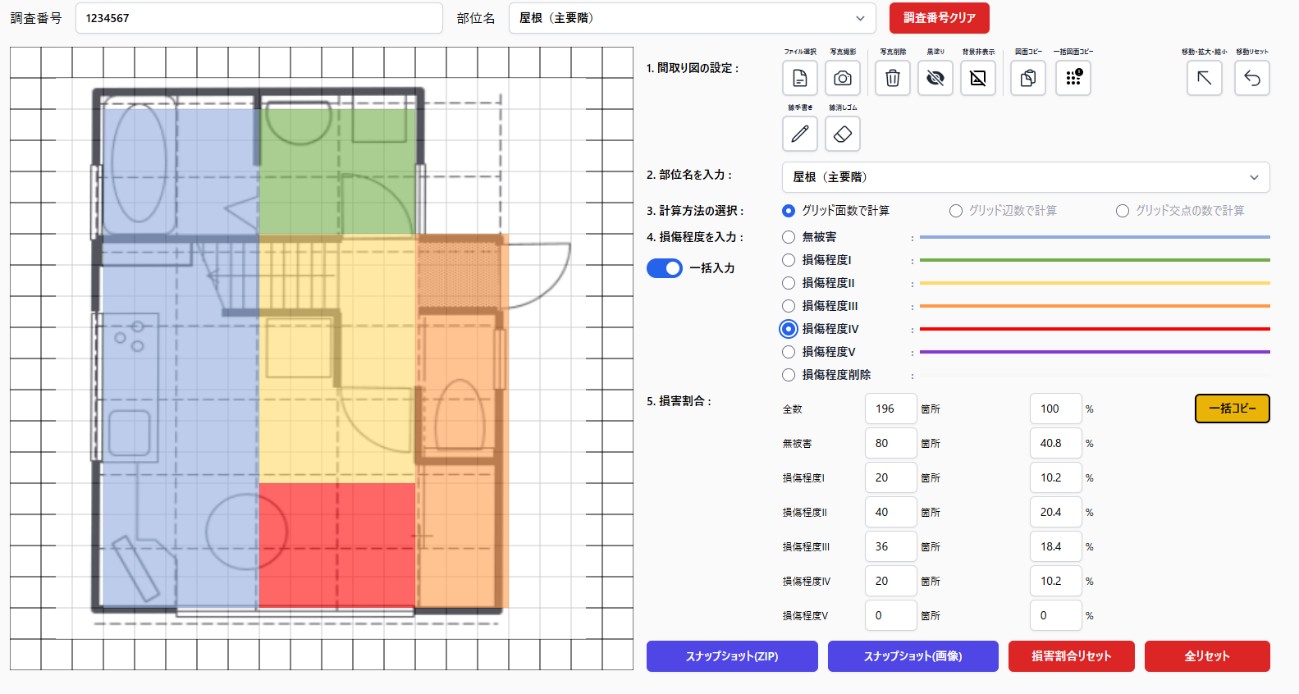

導入にあたって存在を知ったのが、MS&ADインターリスク総研の「損害割合カリキュレータ」でした。このサービスは、以下のような特徴があり、内観調査の効率化を実現できる内容でした。

- タブレット端末で図面を簡単に作成できる

- 住家内部の柱や床などの損害割合を自動計算できる

- デジタルデータで記録・管理ができる

「損害割合カリキュレータ」で作った図面のイメージ

サービスのことを知った際、小林さんは“ほしかった”サービスが見つかったと感じたといいます。

「2度の被害認定調査の経験があったので、『内観調査(第2次調査)を何とか効率化できないかね』と同僚と話していたこともあったんです。だから、『損害割合カリキュレータ』を知ったときは、“あ、これだ”って思いました」

そのうえで、「損害割合カリキュレータ」の導入を決めた理由について、次のように話しました。

「市として、被災者のみなさんに正確かつ公平な被害判定を行う必要があると考えています。ただ、手作業で図面を作って損害割合を計算するやり方では、災害の規模が大きくなって調査期間が長引けば長引くほど、担当する職員たちも疲弊してしまいます。被災者の皆さんへの説明責任を果たすためにも、いかに限られた時間の中で効率的に作業を進められるのか。それを実現できるサービスだと考えたので、すぐに導入を決めました」

効率化によって得られる大きなメリット

小林さんによりますと、2度の竜巻と台風15号の被害を受けた牧之原市には、その後、風害の被害を受けたほかの自治体から、どのように内観調査も含めた被害認定調査を行ったのか、アドバイスを求める連絡もあったといいます。

こうした問い合わせを受けて、小林さんは、正確で公正な被害判定を迅速に出すためには、特定の職員の経験やノウハウに頼ることなく誰が行っても同じような判定が出せるシステムの重要性を改めて感じたといいます。

「損害割合の計算や被害判定がシステム化されていれば、自治体間でもノウハウの共有がしやすくなります。また、私もいつまでも今の部署で被害認定調査の担当を続けられるわけではないので、次の担当者にも引継ぎしやすいと思っています。確かに、新たなシステムを導入するのにはコストがかかりますが、『損害割合カリキュレータ』の導入は、自治体にとって“必要なコスト”だと考えていますし、効率化が実現できることによって得られるメリットは、ずっと大きいと思っています」

(本インタビューは、2025年6月18日に実施されたものです)

【自治体様向け】被害認定調査の効率化を可能にするデジタルソリューション

MS&ADインターリスク総研では、「損害割合カリキュレータ」も含めて、自治体様が被害認定調査を効率的に実施できるようにするためのデジタルソリューション「被害認定調査DXパッケージ」をご用意しています。

その中心となるサービスが、災害時の初動体制の円滑な立上げを支援する「調査量エスティメータ」と、今回、牧之原市様が導入した「損害割合カリキュレータ」の2つです。

当社が積み上げてきた多くの経験と実績に基づき、調査量の見積から、調査計画策定、実際の調査、職員の研修までトータルで支援することで自治体の皆さまの負担を軽減し、迅速な罹災証明書発行業務を支援します。