なぜ今、人的資本経営が注目され、今後どのように広がっていくのか

[このコラムを書いたコンサルタント]

- 専門領域

- 健康経営、メンタルヘルス、労災対策関連の体制構築及び推進支援に強み

- 役職名

- リスクマネジメント第四部 人的資本・健康経営グループ グループ長 主席コンサルタント

- 執筆者名

- 對間 裕之 Hiroyuki Taima

2024.3.26

人的資本経営とその重要性

人的資本経営とは、人材を「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、長期的な企業価値向上につなげる経営のあり方とされています。具体的には、人を単なる「コスト」ではなく、企業価値創出の原動力としての「資本」と位置づけ、人への投資を戦略的に行いながら企業価値向上に繋げることを目指します。

近年、企業価値の中核が有形資産から無形資産に移り、特に「人的資本が企業価値の源泉である」という認識が広がっています。例えば、米国の株価指数S&P500の構成銘柄では、ここ40~50年の間に時価総額に占める無形資産のウエイトが有形資産のウエイトを大きく逆転し、近年は9割程度を占めるに至っています。一方、日本の日経225では、無形資産のウエイトはまだ約3割程度に過ぎません。このような無形資産の差が日米の時価総額の圧倒的な差につながっていると言われ、無形資産の中でも人的資本が重要視される背景にもつながっています。

本コラムでは、人的資本が注目される背景として政府等の動きをご説明し、その上で、人的資本の取組みが今後どのように広がっていくのか、また企業はどのように取組んでいくのか触れたいと思います。

人的資本経営と開示の主な動向(人材版伊藤レポート、開示義務化)

直近では、政府を中心に法改正や情報提供が行われるなど様々な動きがありました。以下、企業を取り巻く人的資本の大きな動向・ポイントをピックアップしてご紹介します。

- 人的資本経営(経済産業省「人材版伊藤レポート」)

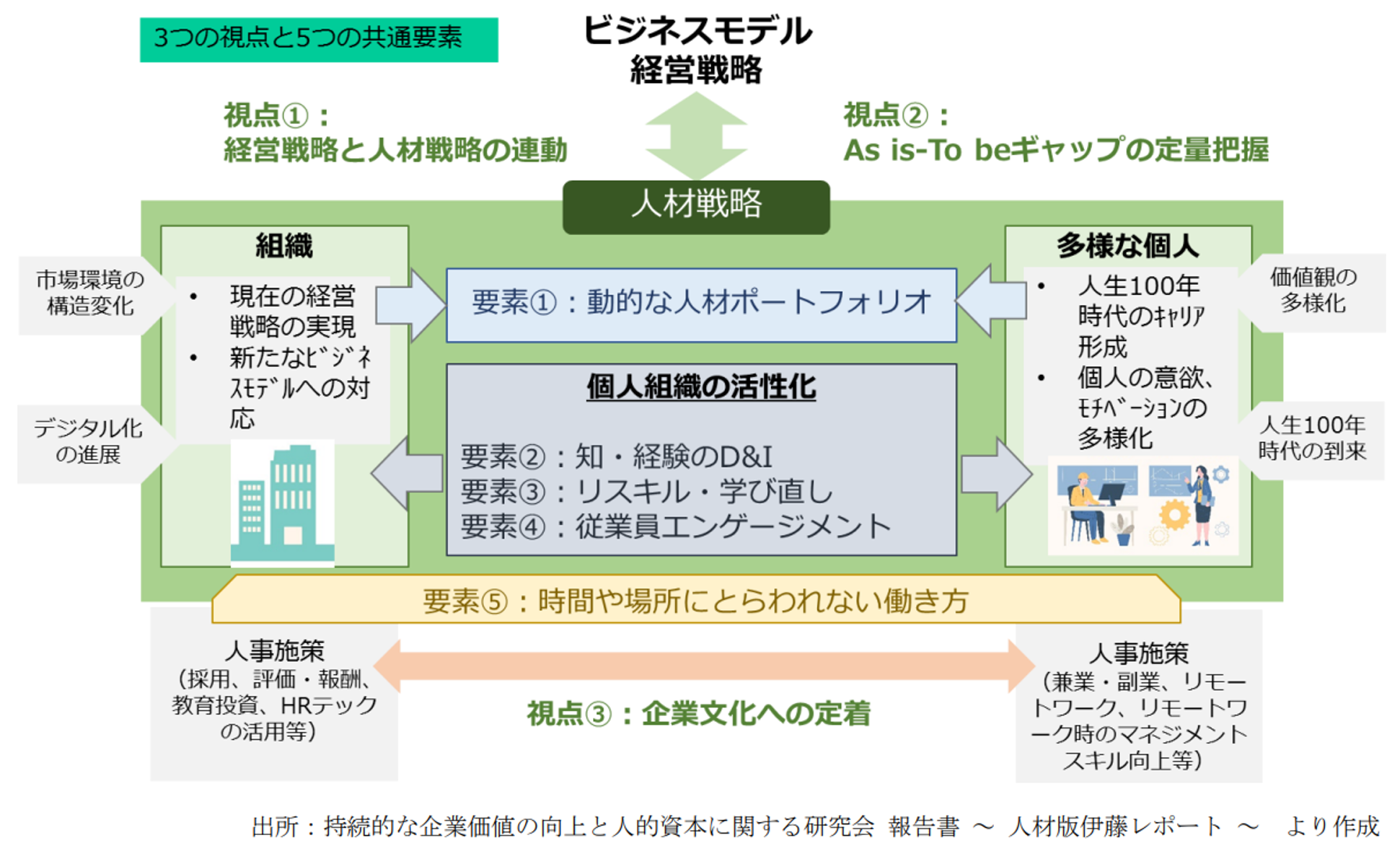

経済産業省では一橋大・伊藤邦夫教授を座長として「人材版伊藤レポート」をまとめて公表しました。その中では、企業が人的資本経営に取組む上で参考となるよう、3P・5Fモデルが提唱されました。同モデルの中では「経営戦略と人材戦略の連動」が最も重要とされています。昨今、企業が置かれている激しい環境変化の中においては、事業の発展・継続を支えるための人材戦略が不可欠といえます。その策定にあたり、経営層が関与し、経営戦略の実現に必要な人材像や具体的な採用・育成計画等を含め検討していく必要があります。

<図:3P・5Fモデル>続いて2年後には「人材版伊藤レポート2.0」が公表されました。その中では3P・5Fモデルに基づき企業が人事改革を実行に移す際のポイントや工夫等がまとめられています。企業としては、この報告書で示された多くの項目についてチェックリスト的に取り組むのではなく、自社独自の事業戦略や環境に応じて、取り組むべき施策や視点を考える上でのアイデアの引き出しとして活用することが期待されています。

- 人的資本開示(有価証券報告書における人的資本開示の義務化)

2023年3月期以降の有価証券報告書において人的資本の開示が義務化されました。先行して開示が義務化された気候変動(TCFD)と同じ枠組みを利用し、サステナビリティに関する考え方・取組みとして「ガバナンス」、「戦略」、「リスク管理」、「指標と目標」の4つの項目に分類されています。なお、現段階での必須開示は、「戦略」(人材育成方針、社内環境整備方針)および「指標と目標」(測定可能な指標(インプット/アウトカム)の設定、その目標及び進捗状況)となっており、他の項目については、企業が重要と考える場合に開示するものとなっています。また、これらとは別に「従業員の状況」として、女性管理職比率、男性育休取得率、男女間賃金格差についても必須として定量情報等の開示が必要です。

これらの開示にあたり、法令上の義務を果たすことだけを目的として、単に現状を記載するのはお勧めできません。開示情報が容易に他社と比較されるような状況においては、なぜこのような数値・状況となっているのか、今後どのような姿を描いているのか、それに向けて、どのような課題を認識し、どのような対策を進めているのか、という点も併せて開示していくことが重要となります。

人的資本の今後の広がりと企業における取組みに向けて

さて、前述のような状況を踏まえ、今後、人的資本の取り組みはどのように広がっていくのでしょうか。また企業としてどのような取り組みを進めていく必要があるのでしょうか。これらについて、簡単に触れてみたいと思います。

- 今後の人的資本取組・開示の広がり

- 上場企業を中心とした人的資本取組・開示の高度化

上場企業には既に開示が義務化されており、投資家や求職者は様々な企業の開示情報を容易に比較できる状況となっています。このような中、企業が金融市場や労働市場から評価されるためには、開示をより充実させていく必要があります。しかしながら、開示の見栄えだけを改善するには限界があるため、本質的な人的資本経営にしっかりと取組み、開示できるコンテンツの質や量を高めていくことが必要とされます。したがって、上場企業を中心に、人的資本の取組みや開示の質が向上していくことが予想されます。 - 非上場企業や中小企業への広がり

また、人的資本の取組みは、上場企業だけにとどまりません。優秀な労働者の獲得競争にもつながることから、今後、非上場企業においても、これらの取り組みを積極的に進めていく企業も増えるでしょう。これは、やがて中小企業にも広がっていくものと思われます。なお、過去から健康経営優良法人認定制度などに基づいて従業員への施策や取り組みについて対外的に開示を進めてきた企業にとっては、人的資本について開示していくことも比較的容易に進められるかもしれません。

- 上場企業を中心とした人的資本取組・開示の高度化

- 今後の取り組みに向けて

以上のとおり、上場企業と非上場企業(中小企業含む)では、時間の差はあるものの、いずれにおいても人的資本の取り組みが広がり、開示内容も高度化していく流れが予想されます。このような中、自社の取り組みが他社と比べてどのようなレベルにあるのか、客観的に把握することが重要となります。そのために、外部のアセスメントを受けてみることも有効です。有償サービスのほか、MS&ADインターリスク総研当社が共催する「人的資本調査」など、開催期間中にアンケートに回答することで無償のフィードバックレポートを受けられるものもありますので、ご検討してみてはいかがでしょうか。

【関連情報】

- 人的資本調査2023 公式サイト

https://www.hrpro.co.jp/human_capital_survey/ - 健康経営インフォメーション<2022 No.1> 人的資本の潮流 ~Part1:人的資本が重視される背景と昨今の動向~

https://www.irric.co.jp/risk_info/health/2022_01.php - 健康経営インフォメーション<2022 No.2> 人的資本の潮流 ~Part2:人的資本の情報開示をめぐる動向~

https://www.irric.co.jp/risk_info/health/2022_02.php