データセンターによる電力の大量消費?電力需要増加の背景とは?

[このコラムを書いた研究員]

- 専門領域

- 物流、モビリティ

- 役職名

- シニア研究員

- 執筆者名

- 酒見 友康 Tomoyasu Sakami

2025.8.25

人口減少が続く日本。3年前までは、将来の電力需要は減少すると予想されていました。しかし、その翌年から、電力需要は増加するとの見通しに転じました。その主な要因とされているのが「データセンター」です。

近年、世界的に新増設が相次ぐデータセンター。なぜ大量の電力を消費するのか?電力消費に占める割合はどのくらいなのか?そして、今後の電力需給にどのような影響を与えることになるのか?わかりやすく解説します。

流れ

- 日本の需要電力量の推移と将来推計

- 電力量の単位「kWh(キロワットアワー)」とは

- データセンターによる電力消費の割合は?

- データセンターが大量に電力を消費する理由

- データセンターは電力の供給制約を乗り越えられるか

日本の需要電力量の推移と将来推計

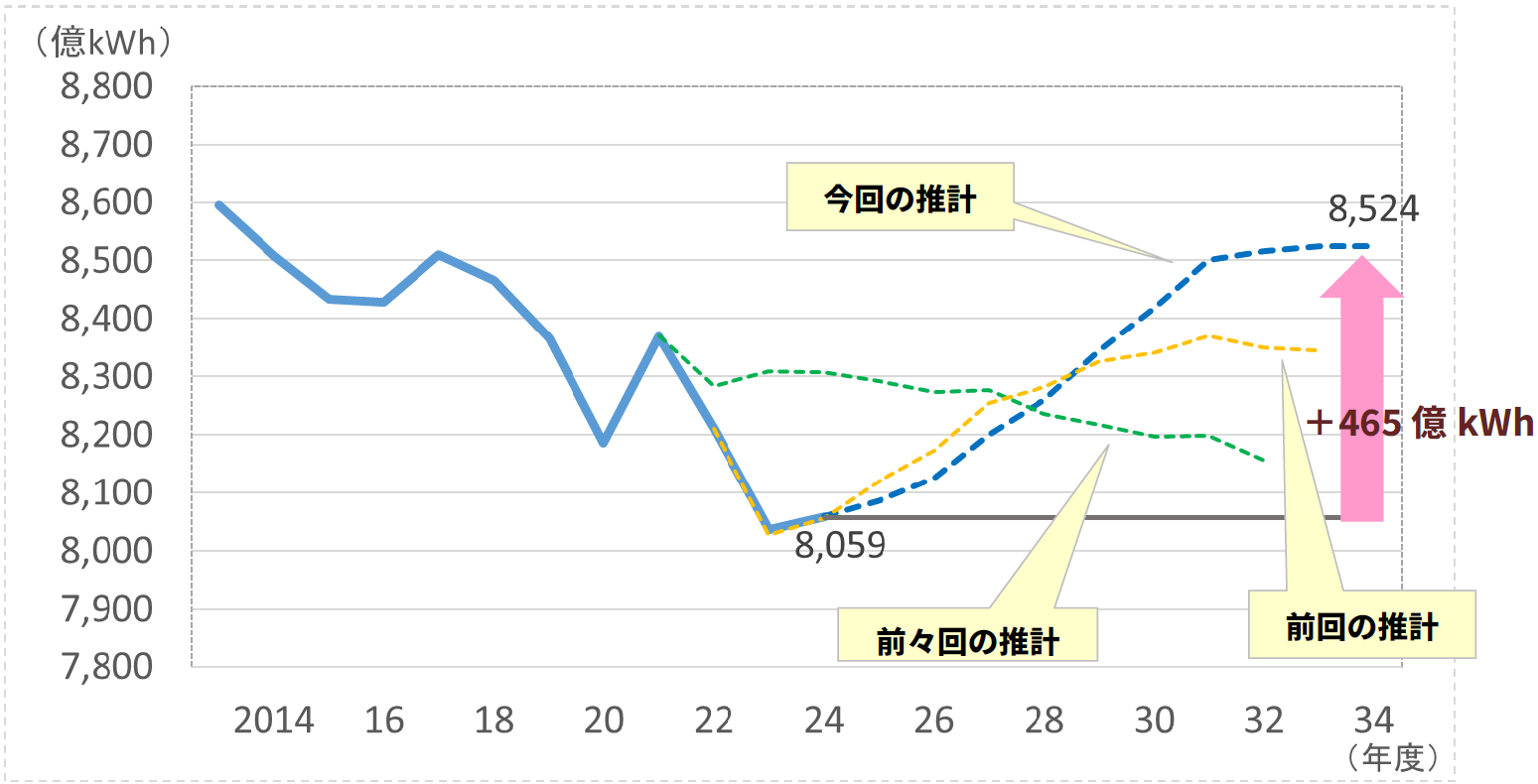

日本では人口減少や節電・省エネの浸透などにより、2007年度以降は電力需要が減少する傾向にあります。今後の見通しについても、電力広域的運営推進機関(OCCTO)の「全国及び供給区域ごとの需要想定」では、2022年度時点までは将来的にも減少が継続すると想定されていました(図の緑色点線「前々回の推計」)。

しかしながら、2023年度時点の推計で将来の電力需要は増加に転じ(図の黄色点線「前回の推計」)、今回(2024年度時点)の推計では、将来的にさらに上振れする見通しとなりました(図の青色点線「今回の推計」)。経済成長およびデータセンター・半導体工場の新増設が主な要因とされており、2024年度から2034年度までの期間で年間の電力需要が465億kWh(うちデータセンターは440億kWh)増加すると想定されています。

【図】需要電力量(全国合計)の実績と想定

(出所)OCCTO「全国及び供給区域ごとの需要想定」をもとに当社作成

電力量の単位「kWh(キロワットアワー)」とは

そもそも、「kWh(キロワットアワー)」という電力量の単位はどのくらいの大きさなのでしょうか?一般家庭の消費電力との比較で簡単に説明します。

一般家庭では、電流30~50A(アンペア)、電圧100V(ボルト)で電力会社と契約していることが多いようです。この契約容量いっぱいの電力を24時間365日使い続けたとすると、その電力量は、約26万~44万kWhとなります。

ただ、外出中や夜間などあまり電力を使わない時間帯もあるため、契約容量いっぱいの電力を使う時間はごくわずかで、世帯平均の年間電力消費量は4,000kWhと言われています。

このことから、前述の2034年度までに新増設されるデータセンターの電力消費量440億kWhというのは、一般家庭1,100万世帯分に相当することになります。

データセンターによる電力消費の割合は?

2025年4月、国際エネルギー機関(IEA)は報告書「Energy and AI」で、2024年時点のデータセンターの電力消費量が約4,150億kWhとなり、全世界の電力消費の約1.5%を占めたと推計しています。さらに、2030年までに全世界の電力消費の約3.0%、約9,450億kWhへと倍増するとの見通しを明らかにしました。

データセンターが消費する電力量は全体の数パーセントに過ぎませんが、データセンターの立地が集中する傾向に注意する必要があります。これは、データの需要地からの距離や、電力・通信ネットワークの充実等が重視されているためです。

データセンターの集積地では、データセンターが消費する電力需要の割合が局所的に高くなります。IEAの報告書によれば、アイルランドではデータセンターが電力供給の約20%を消費し、米国では既に6つの州でデータセンターが電力供給の10%以上、バージニア州では25%を消費しています。

日本国内でもデータセンターの立地は集中する傾向にあり、2023年時点で約90%(面積換算)が、大規模需要地に近い東京圏と大阪圏に集中しています。データセンター銀座と呼ばれる千葉県印西市では、計画中のデータセンターから電力会社の供給可能量を超える電力需要の申込みがあるなど、既に電力供給不足問題がデータセンター新設の制約になり始めています。

このように、データセンターの集積地では、その多大な電力消費のため地域の電力網に大きな課題をもたらしているのです。

データセンターが大量に電力を消費する理由

DXの進展や生成AIの登場で流通するデータ量が飛躍的に増加する傾向にあり、大量のデータを高速で計算、受送信することで電力消費量も大きな増加が見込まれています。

さらに、こうした大量データの計算処理のためにデータセンター内のサーバーが放熱し、サーバールーム内の気温が高くなり過ぎるとサーバーは正常に作動しなくなってしまうため(「熱暴走」といいます。)、冷却しなければなりません。この冷却のためにも電力が消費されることになるのです。特に生成AIでの利用が見込まれるGPUは大量の熱を発するため、電力消費量をさらに押し上げることになります。

サーバーのデータ処理に必要な電力消費を抑えることは、計算速度・精度の低下を招くため、昨今では水冷式と呼ばれる冷却方式を導入するデータセンターも見られるようになりました。

データセンターは電力の供給制約を乗り越えられるか

実はこうしたデータセンターの増加による電力消費量の見通しには不確定な要素も含まれています。2025年1月、中国の新興AI企業・ディープシークが低価格の生成AIモデルを発表したことは、これまで見込んでいたGPU需要が過大であった可能性を示しており、GPUが大きく増加しないのであれば、電力消費も抑えられるためです。

既述の液体冷却技術を活用した水冷式の最先端設備の活用により、データセンターはエネルギー効率の改善に取り組んでいます。また光電融合技術の進展により、電気信号の一部を光信号に置き換えることで、発熱量を抑制できる可能性もあります。

こうした技術革新に加え、データセンターの地域分散を進めることが、電力の供給制約の問題を乗り越えるカギとして、注目されています。