コメ価格の高騰と長期推移からみる農業の課題とアグリテックの必然

[このレポートを書いたコンサルタント]

- 会社名

- MS&ADインターリスク総研株式会社

- 所属名

- 基礎研究部 受託調査グループ

シニア研究員 - 執筆者名

- 中川 淳 Jun Nakagawa

- 専門領域

- 未来予測(金融、自動車、高齢化等)

2025.7.29

2025年現在、コメ価格が高騰し、私たちの暮らしや農業経営に大きな影響を与えています。

一方、コメ価格は直近までは長く低迷が続いていて、その背景には“コメ離れ”や農家の高齢化、それに人手不足といった日本農業が抱える「構造的な課題」があります。 私たちの主食であるコメが安定的に供給されるためには、何が必要なのでしょうか?コメ価格の長期的な推移から見える課題を紐解くとともに、近年注目を集めるアグリテックも取り上げ、今後の展望をわかりやすく解説します。

流れ

- コメ価格の高騰と最近の動き(2025年)

- 実は長らく低迷?コメ価格の長期的推移

- 背景①:コメ離れ:食生活の変化

- 背景②:減反政策、農家の高齢化と人手不足

- 農業×テクノロジー「アグリテック」による課題解決の必然

- 日本農業が乗り超えるべきハードルとは?

コメ価格の高騰と最近の動き(2025年)

コメ価格が急騰したことは皆様ご存じのとおりです。1年前よりも価格がほぼ2倍になったとなると、話題になるのは当然です。そしてコメは日本の主食であって、その価格はもとより、スーパー等でコメの商品棚が空っぽになっていると報道されると気になるのは当然です。

そうした状況は「令和の米騒動」とも呼ばれ、政治問題化しました。そのためもあって政府は備蓄米を放出しコメ価格の抑制に動きだしました。その結果、ようやく価格が落ち着き、一時に比べると低下しています。

実は長らく低迷?コメ価格の長期的推移

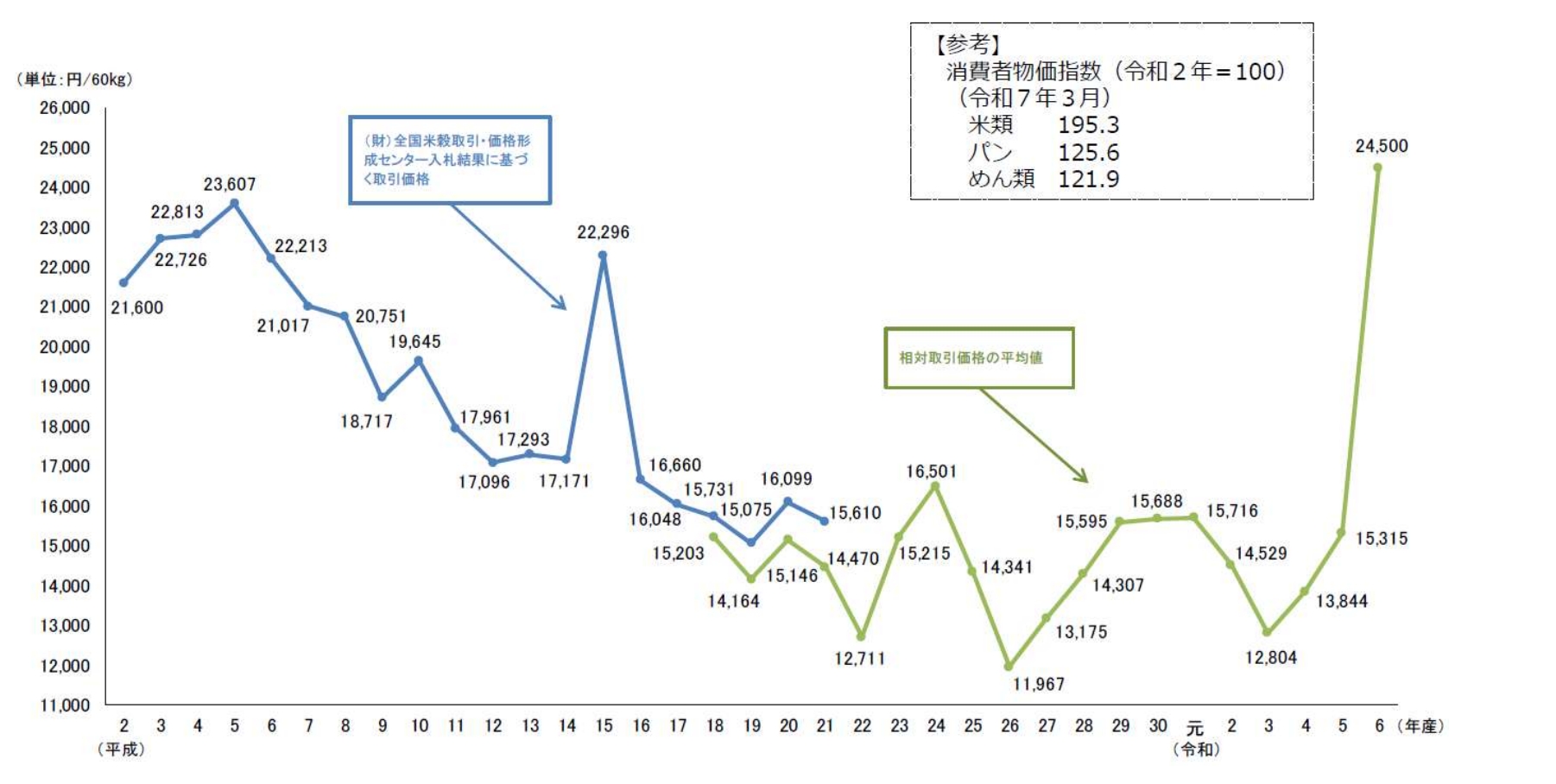

そうした最近の動きはそれとして、では過去、長期的にコメ価格はどう推移してきたのでしょうか。実は最近の動きは別として、長期的にコメ価格は低迷、1990年代前半(ピークは1993年)と比較するとかなり低下してきたことがわかります(図表参照)。

1993年(平成5年)の急騰は冷夏を起因とするコメ不足で、「平成の米騒動」と当時は呼ばれました。タイからコメを緊急輸入し、話題となりました。2003年(平成15年)の急騰も冷夏の影響によるものです。

それらと比較しても今回のコメ価格急騰は大きなものでしたが、2003年を最後に長期低迷し、そのメリットを消費者が受けて来たことは思い起こしてもいいかもしれません。

図表 長期的な主食用米の価格の推移

(出所)農林水産省「米をめぐる状況について」(2025年5月公表)より抜粋

背景①:コメ離れ:食生活の変化

ところでそれだけコメ価格が低迷した理由はどこにあるのでしょうか。それはコメの需要が減少してきたことが大きいと考えられます。いわゆる「コメ離れ」です。

日本ではコメが主食ではあるものの、パンや麺類へのシフト、つまり小麦の比重が高まってきたことはおそらく多くの人が意識しているでしょう。肉食も増えています。

考えてみると、コメ価格が低下したことはコメの需要減少を食い止める役割を果たしてきたはずです。それにもかかわらずコメ離れが継続してきた現実はしっかり受け止める必要があります。

背景②:減反政策、農家の高齢化と人手不足

コメの需要減少と過剰な供給によるコメ価格の暴落から農家を守るため、コメ供給の調整として行なわれてきたのが「減反政策」です。減反政策は農家に補助金を与えつつコメの生産を抑制するものでした。同政策は1970年に開始され2018年に廃止されましたが、主食米以外を生産する転作奨励は続いています。

ところが、政策的に供給を抑制しなくとも、コメの生産を抑制する要因が深刻化しています。それが農家の高齢化、そして人手不足です。「基幹的農業従事者」として普段から農業に従事している人の平均年齢は現時点で70歳弱であり、約8割が65歳以上です。そうなると新たな担い手が現れない限り、10年後には農業の持続可能性が危うくなります。

農業×テクノロジー「アグリテック」による課題解決の必然

もちろん、新たな担い手として新規参入があればいいのですが、そもそも日本全体で労働力人口の不足が懸念されている状況です。したがってそこは農業生産の大規模化と技術革新による生産性の向上に期待がかかるところです。「アグリテック」は農業のアグリカルチャーと技術のテクノロジーの造語ですが、今後はそれなくして日本の農業はやっていけない、食料安全保障も確保できない、と考えられています。

日本農業が乗り超えるべきハードルとは?

コメに関する大規模農家を育てるには、コメ生産事業の採算が高いことが望ましいです。考えてみると、コメ価格が今回高くなったこと自体は、コメの供給を維持するためには悪くないことであり、大規模農家の参入を促進する要因ともなりえます。

コメ農家の中では兼業農家が今でも多く、兼業である(農業以外の収入がある)ため、少々コメの価格が低迷してもどうにかやっていくことができ、撤退を思いとどまってきた面があります。それに対し、大規模農家では人を雇用して専業として事業を行なうため、採算が重要です。

コメ価格の高騰は需要面でコメ離れを促進するマイナス要因であるとともに、大規模農家の育成にはプラス要因でもあり、事態は複雑です。最終的にはバランスが大事だという結論になるでしょう(さすがに1年前の2倍の価格は困ります)が、それ以前に現在の日本の農業が抱える問題点を今一度考えることが必要です。

今回の事態がそのための契機となれば、「雨降って地固まる」ということで、日本の未来につながることを期待したいと考えます。

あわせて読みたい

11人に1人が飢餓?“食べ物が足りなくて困る”ことが引き起こすこととは?

https://rm-navi.com/search/item/2064

開発途上国だけの問題ではない飢餓と食料不安 ~国際貢献と自国の問題解決に関する世界の現状は?~

https://rm-navi.com/search/item/2042