那須野が原で広がるネイチャーポジティブの輪 地域と企業が描く持続可能な未来

2025.8.29

みなさんは「ネイチャーポジティブ」という言葉にどんなイメージをお持ちでしょうか?この言葉は、単に自然を守るのではなく「積極的に自然を回復させて、より良い状態にする」という目標・理念を表しています。

世界的に注目されるネイチャーポジティブですが、日本での普及や具体的な取組は、今後いっそう進んでいくことが期待されています。

こうした中、2025年7月11日、栃木県北部に広がる国内最大規模の扇状地「那須野が原」で、自治体や企業、それに市民が連携してネイチャーポジティブを推進する取組について考えるシンポジウムが開かれ、持続可能な未来へのヒントが語られました。その概要をご紹介します。

※出席者の肩書は、いずれもシンポジウム開催当時のものです。

流れ

- 「ネイチャーポジティブ」とは?

- 那須塩原市長「那須野が原の地下資源は有限」

- 多様な生態系が存在してきた“那須野が原”が直面する課題とは?

- ㈱資生堂那須工場「流域ステークホルダーと一緒に地域の水を管理していく」

- 那須塩原市副市長「様々な主体が相互に連携を図ることを促進していく」

「ネイチャーポジティブ」とは?

「ネイチャーポジティブ」とは、単に自然環境の破壊を防ぐだけでなく、失われた自然や生物多様性を積極的に回復し、より豊かな状態へと導くという新しい考え方です。これまでの環境保護は「これ以上悪くしない(ネイチャーネガティブ)」ことが主な目標でしたが、ネイチャーポジティブは「元に戻す」「さらに良くする」ことを目指しています。

栃木県那須野が原

この言葉が世界的に注目されるようになった背景には、地球規模で進む生物多様性の危機があります。国連の報告によると、現在、100万種もの動植物が絶滅の危機に瀕しており、その原因は、森林伐採や環境汚染といった人間活動が影響しているとされています。従来の“守るだけ”の対策ではこの流れを止めることができず、より積極的な「回復」や「再生」への転換が求められているのです。

こうした国際的な動きを受けて、日本でも環境省がネイチャーポジティブの推進に力を入れています。2021年には「ネイチャーポジティブ宣言」を発表し、2030年までに生物多様性の損失を止め、回復へ転じることを目標としています。

また、2023年には政府は「生物多様性国家戦略2023-2030」を策定し、ネイチャーポジティブの実現を国の重要な政策目標に位置付けました。さらに、企業や自治体、それに市民と連携した地域の自然再生プロジェクトや、自然資源の持続可能な利用を促す施策も積極的に展開しています。

那須塩原市長「那須野が原の地下資源は有限」

こうした中、7月11日に栃木県那須塩原市で「那須野が原ネイチャーポジティブシンポジウム~地域連携で自然再興を目指すには~」(主催:三井住友海上火災保険株式会社、MS&ADインターリスク総研株式会社)が開かれ、地域の企業、金融機関、研究機関、それに市民ら約100人が参加しました。

はじめに那須塩原市の渡辺美知太郎市長が、次のようにあいさつしました。

那須塩原市 渡辺美知太郎市長

「那須塩原市では『ネイチャーポジティブ』『サーキュラーエコノミー』『カーボンニュートラル』という3つの環境政策を柱に、サステナブルビジョンを構築し、さまざまな施策に取り組んでいます。ネイチャーポジティブについては、地域内外の企業と連携した事業を進めており、近隣自治体とも協力して、那須野が原地域全体で環境施策を推進しています。

那須野が原は、扇状地であることから豊富な地下水に恵まれており、多くの企業がこの水資源を活用しています。ただ、長らくこうした地域資源が有限であることに対する認識が十分ではありませんでした。このシンポジウムなどを通して、那須塩原市だけではなく、広く地域の皆さまとともに、これからの那須野が原を元気にしていくために力を合わせていきたいと考えています」

多様な生態系が存在してきた“那須野が原”が直面する課題とは?

続けて、那須塩原市の「那須野が原博物館」学芸員・多和田潤治氏とMS&ADインターリスク総研の主任コンサルタント、三島らすなが「那須野が原の生物多様性と人びとの営みや産業」をテーマに対談しました。

この中で那須野が原という地域について、標高の高い山地の天然林に希少な動植物が生息し、人の手入れで維持されてきた雑木林は様々な生物のすみかとなって、多様な生態系が存在してきたことが紹介されました。

一方で、近年は次のような課題から、地域の生物多様性と人間活動のバランスに深刻な影響が出ていることが指摘されました。

- ニホンジカやイノシシの個体数が増えたことによる農林業の被害や自然植生への影響

- 地下水位の低下や都市化による湧水地の減少と生態系劣化

- 二次林※の手入れ不足によるマツ枯れやナラ枯れの発生

※人の手によって植林されるなどしてできた森林。(例:里山や雑木林)

MS&ADインターリスク総研・三島らすな(左)と「那須野が原博物館」学芸員・多和田潤治氏(右)

その上で両氏は、こうした課題の解決には地域全体の協働が不可欠であり、有害鳥獣捕獲、二次林の手入れ、電気柵設置など多面的な対策が求められていると話しました。

そして、これらの活動を支えるための金銭的インセンティブや資源の有効活用、政策支援も重要となることから、地域の自治体、事業者、教育機関、金融機関などが連携し、科学的データに基づく情報共有と理想的な地域像の共有を進めることが求められているとしました。

㈱資生堂那須工場「流域ステークホルダーと一緒に地域の水を管理していく」

このあと、那須野が原に化粧品の製造工場を持つ資生堂那須工場マネージャー 田口邦彦氏が登壇し、工場で進めている「水循環活動プロジェクト」について説明しました。

この中でまず田口氏は、工場では、製品を製造する際に利用する地下水は、浄化処理をしたうえで周辺の河川に排水しているが、那須工場では法定基準よりもさらに厳しい工場独自の基準を設けて運用していることを紹介しました。

その上で、近年は、ネイチャーポジティブの観点から、自社工場の操業に関わる水の管理にとどまらず、流域のステークホルダーと一緒に地域の水の管理まで考えていく活動である「Water Stewardship(ウォータースチュワードシップ)」を目指して、水循環の維持に取り組むことを重視しているとしました。

その一環として、地元の大田原高校が取り組む地域の生態系に関する研究に協力して、高校生に排水処理の現場を見学してもらっていることや、社会科見学で工場を訪れた小学生には、ワークショップを通して浄水の仕組みを学んでもらっているということです。

田口氏は、こうした取組の意義について、次のように話しました。

資生堂 那須工場マネージャーの田口邦彦氏

「持続可能な形で地下水を使っていくために、工場としても水源の保全活動にどう関わっていけるかが課題だと感じています。流域全体で水資源を共通の財産としてとらえ、地域の皆さまや行政との連携にいっそう力を入れていきたいと考えています」

那須塩原市副市長「様々な主体が相互に連携を図ることを促進していく」

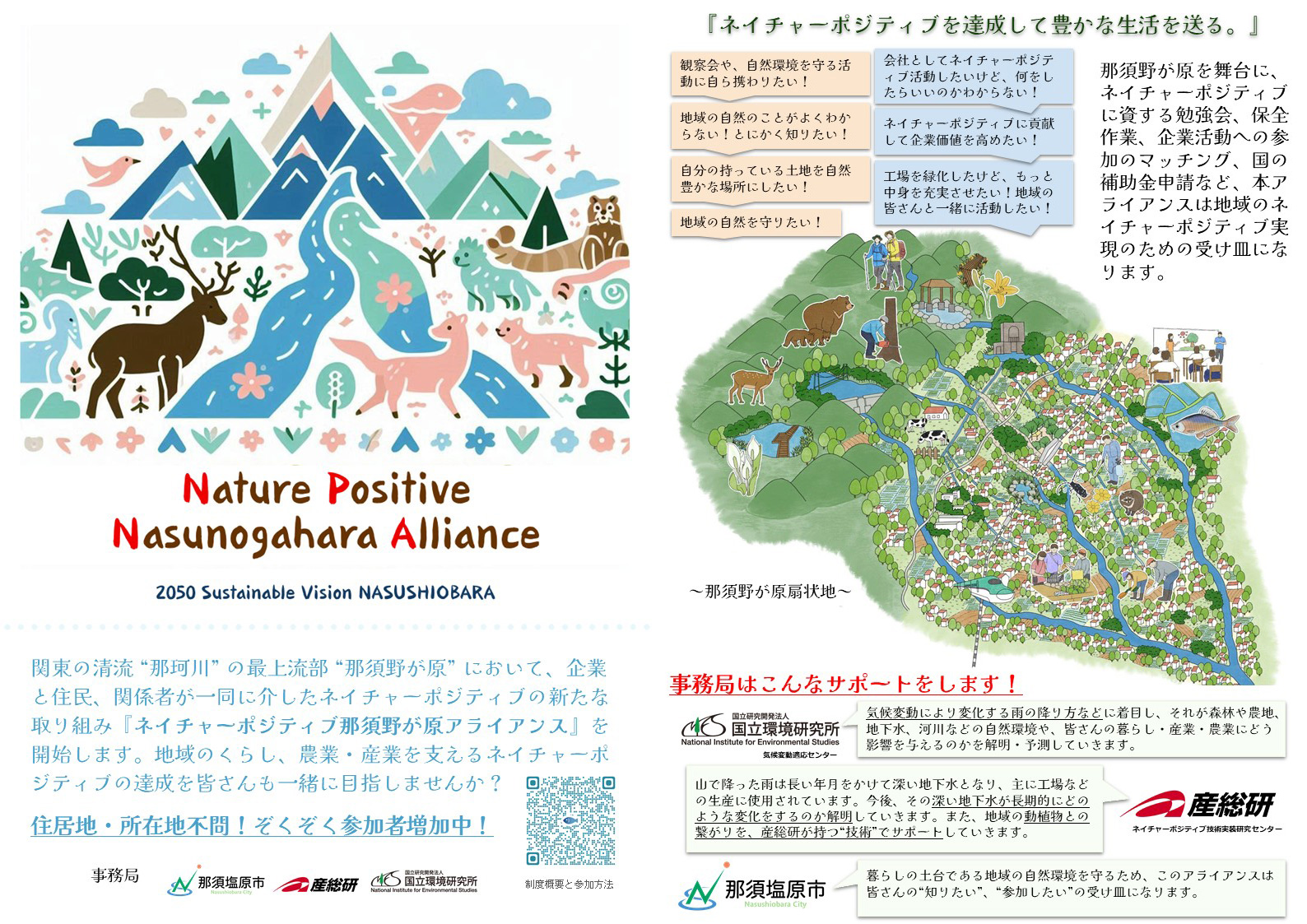

シンポジウムの最後には、那須塩原市の滝口晃副市長が登壇し、ネイチャーポジティブを推進する取組を地域に根付かせるため、「ネイチャーポジティブ那須野が原アライアンス(NPNA)」という枠組みを2025年7月に立ち上げたことを明らかにしました。

那須塩原市の滝口晃副市長

その背景について滝口副市長は、地域の暮らしは、那須野が原の生物多様性からの様々な恵みに支えられてきたものの、近年は、市街地の拡大やシカによる食害で植生の劣化が進んでいることから、広域的な連携で対応をしていく“場”を作っていく必要性を挙げました。

その上で「ネイチャーポジティブ那須野が原アライアンス」という“場”を作ることで、企業・団体・個人など、那須野が原に関わりがある、または関心があるすべての人たちが、地域の自然環境を健全な状態に戻すために連携、情報共有、支援活動を行い、自然環境の保全と再生を進める枠組みの構築を目指すということです。

「ネイチャーポジティブ那須野が原アライアンス」周知のチラシ

提供:那須塩原市

那須塩原市ホームページ「ネイチャーポジティブ那須野が原アライアンス」

https://www.city.nasushiobara.tochigi.jp/machizukuri/kankyo/22051.html

滝口副市長は、こうした取組を通じて、一企業・一個人では難しい那須野が原のネイチャーポジティブ実現を、地域全体で支えあいながら推進していきたいと強調しました。

シンポジウムの中ではゲストセッションが設けられ、地域の農業従事者や教育関係者、それに県外の企業関係者も発言

シンポジウムの冒頭であいさつした三井住友海上火災保険・栃木支店の石谷佳代子支店長(左上)、最後にあいさつした同宇都宮支社の増田洋光支社長(右上)。司会は、MS&ADインターリスク総研の藤田嘉子(左下)が務めた。

MS&ADインターリスク総研では、地域金融機関向けのネイチャーポジティブを推進する取組を支援するサービスをご提供します

地域金融機関は顧客が集中する営業基盤としての重要エリアを有しています。重要エリアの自然と産業の特性および関係性を踏まえ、取引先やその他関係者と対話を重ねることは、そのエリアと地域金融機関にとっての自然関連のリスクを低減し、機会を増大する上で欠かせません。MS&ADインターリスク総研では、評価や開示に留まらず、重要エリアにおけるネイチャーポジティブ実現に向けた対話までをご支援します。