国内における排出量取引とカーボンクレジットの最近の動向【リサーチレター 2025 No.2】

[このレポートを書いた専門家]

- 会社名

- MS&ADインターリスク総研株式会社

- 部署名

- 基礎研究部 基礎研究グループ

- 執筆者名

- 研究員 山根未來 Miki Yamane

2025.9.1

- 日本政府は「成長志向型カーボンプライシング構想」のもと、排出量取引制度の本格化や化石燃料賦課金制度の導入を進めている。これらの施策を通じて、官民合わせて10年間で150兆円を超えるGX(グリーントランスフォーメーション)投資の実現を目指す方針である。カーボンプライシングの導入は、単なる環境政策の枠を超え、企業経営や投資判断、サプライチェーン全体におよぶ新たなリスクと機会を生み出す重要な転換点となる。本稿は、カーボンプライシングのなかで特に注目されている国内の排出量取引制度とカーボンクレジットの制度の整備状況や市場動向などを解説する。

1. カーボンプライシング手法の主な3つの制度

カーボンプライシングとは、CO2などの温室効果ガス(GHG)排出に対してコストを課すことで、企業や社会全体の脱炭素化を促進する仕組みである。日本国内でも、様々な形態のカーボンプライシング制度がすでに存在する。その中でも今後国内で利用拡大が期待されるのが、「炭素税」「排出量取引」「カーボンクレジット」の3つである(図表1参照)。

炭素税は、石炭や石油などの化石燃料の消費に課される税金である。日本では2012年10月に「地球温暖化対策税」が導入され、全ての化石燃料に対してCO2排出量に応じた税率(289円/t-CO2)が上乗せされている。しかしこの税率は海外と比較して低く、企業のCO2排出削減への強いインセンティブにはなっていないと の指摘がある。一方で、2028年度から導入予定の化石燃料賦課金は、現行の地球温暖化対策税と類似するものの、より柔軟な税率変更ができ、政府はその価格を「徐々に引き上げていく」方針を示している。

排出量取引制度(ETS)*1は、政府が企業などにGHG排出の上限を設定し、その枠内で余剰分や不足分を企業間で取引する制度である。国内では東京都や埼玉県が独自に実施しているほか、国の制度としてGX-ETSが存在する。

【図表1】カーボンプライシングの主な類型

| 種類 | 概要 |

|---|---|

| 炭素税 | 化石燃料等の利用によるCO2排出量に 比例した課税を行う。 |

| 排出量取引制度 | 政府が対象事業者のCO2排出枠を設定し、 事業者は自らの排出量に応じて、 その過不足分を他者と取引する。 |

| カーボンクレジット | CO2排出を削減する事業等によるCO2削減量を 証書化して、自主的に取引を行う。 |

(環境省『参考資料集』(2022年11月7日)より筆者作成)

*1 排出量取引制度は英語で、ETS(Emission Trading System)という。

カーボンクレジットは、企業が森林保護や省エネルギー機器の導入などによって達成したGHG削減量や吸収量をクレジットとして発行し、他企業との間で取引できる仕組みである。カーボンプライシングにおける「クレジット」とは、排出削減実績を主張する権利を、一種の手形のように「証券化」したようなものと理解できる。クレジットの創出者は販売することで、脱炭素のための資金調達が可能となる。クレジットの購入者は、削減が困難な排出量を相殺(オフセット)することができる。

特に「排出量取引」と「カーボンクレジット」は、2026年度以降、国内で大きな動きが予想される。これらについて、次章以降で現時点での検討状況を概説する。

2. 排出量取引制度はGX-ETS義務化に向け整備が進む

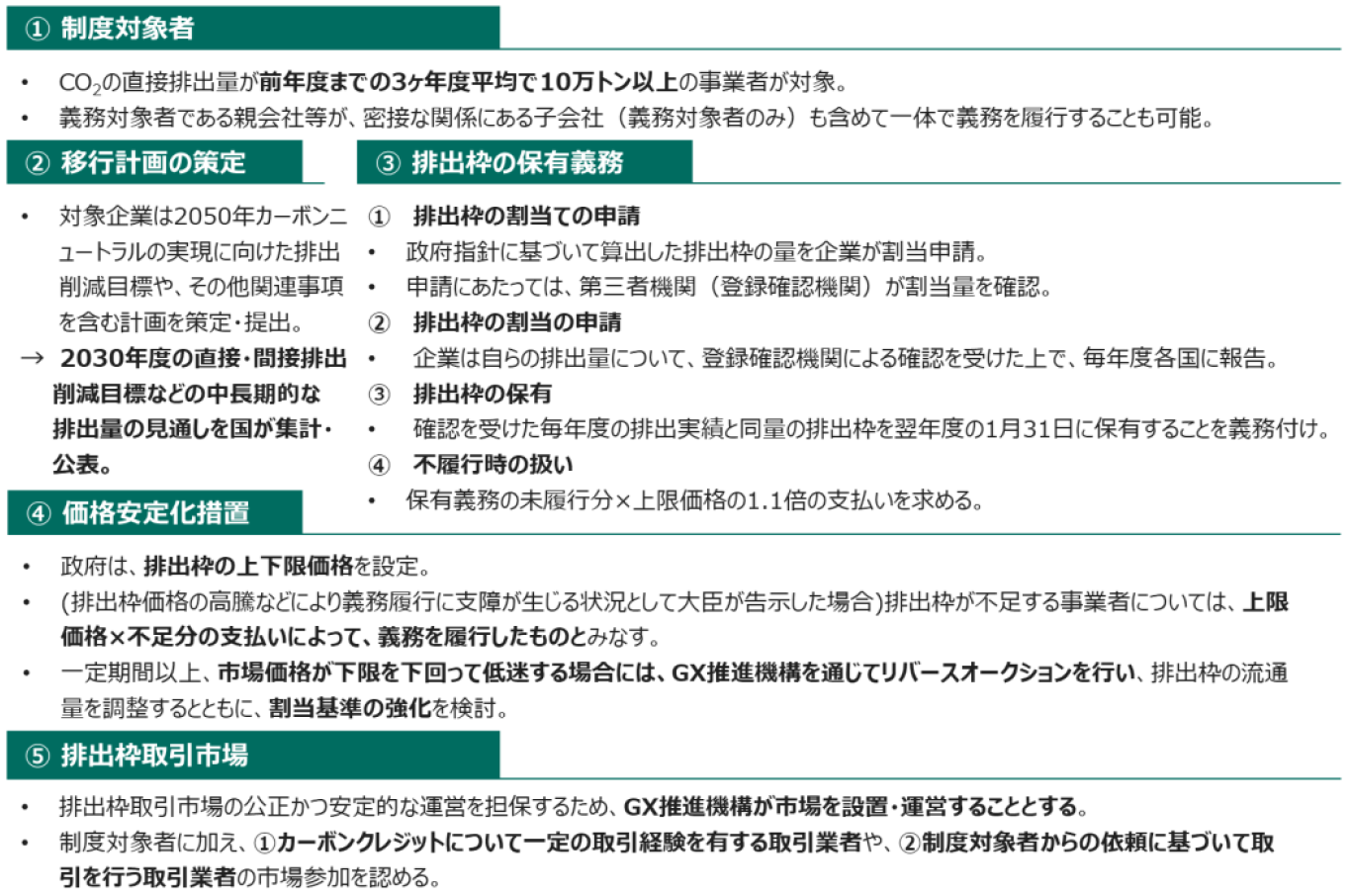

日本の排出量取引制度である「GX-ETS」は2026年度以降、CO2の直接排出量(Scope1)が10万トン以上の事業者を対象に義務化される。現在、その詳細設計の検討が進んでおり、2025年7月に、経済産業省は算定方法や不履行時の罰則、今後の検討の進め方などについて、より踏み込んだ情報を公表した(図表2参照)

【図表2】改正GX推進法に基づく排出量取引制度の全体像

経済産業省は、排出枠の割当方法の具体案やベンチマーク、上限・下限価格 などについては今秋にかけて議論を重ね、2025年末を目途に制度のとりまとめをする方針である。特に注目される「ベンチマークの水準*2」については、個別業種ごとに専門的な知見を要するため、「製造業(石油精製、鉄鋼、化学、紙パルプ、セメント、石灰製造等)」と「発電部門」の二つのワーキンググループを立ち上げて、それぞれ算定式を検討する予定だ。

2026年度以降GX-ETSが本格化することで、カーボンクレジットの取引もより活発になると見込まれる。第2フェーズ(2026年度~)のGX-ETSでは、排出枠の超過分の償却に利用できるクレジットの上限を、直接排出量の10%までとする案が示されている。また使用可能な適格クレジットとして、二国間クレジット制(JCM)とJ-クレジットの2種類が挙げられた。経済産業省は、クレジットの使用を認めた理由として、排出枠の価格形成を促進し、制度対象者に削減インセンティブを与えるためとしている。さらに、DACCS*3などの 除去・吸収 系の先進的なプロジェクトを制度内に取り込むための手段としても、クレジットの活用を位置付けている。

*2 ベンチマークの水準は、業種ごとに、各社の製品生産量あたりの排出原単位を比較し、同業種内の上位X%に相当する水準が設定される。排出枠の割当量は、基準活動量(2023年度~2025年度の生産量等の平均)にベンチマークを乗じて算定する。

*3 工学的プロセスにより大気中から直接CO2を分離・回収するDAC技術と、地中に貯留するCCS技術を組み合わせた技術。

3. 国内カーボンクレジット市場について

(1) カーボンクレジットの種類

カーボンクレジットは大まかに、「国連・政府が主導し運営される制度」と「民間セクターが主導し運営される制度」の2種類が存在する(図表3参照)。2つ目の民間主導の制度は、規制や政策に関わらず、自主的にクレジット発行・活用が行われる性質を持つことから「ボランタリークレジット」と呼ばれる・・・

ここまでお読みいただきありがとうございます。

以下のボタンをクリックしていただくとPDFにて全文をお読みいただけます(無料の会員登録が必要です)。

全文はPDFでご覧いただけます