「自然資本」という考え方と漁業の養殖シフト 水産物は獲るものから育てるものへ【RMFOCUS 第95号】

RM NAVI会員(登録無料)のみ全文閲覧できます

RM NAVI会員(登録無料)のみ全文閲覧できます

[このレポートを書いたコンサルタント]

- 会社名

- MS&ADインターリスク総研株式会社

- 所属名

- 基礎研究部 受託調査グループ

シニア研究員 - 執筆者名

- 中川 淳 Jun Nakagawa

2025.10.1

- 自然の有限性・希少性を意識した「自然資本」という考え方が浸透し始めている。水産物も有限であることが顕在化し、獲るものから育てるものへシフト、すなわち養殖が必要になっている。

- 世界の漁業生産量をみると1990年代以降伸びているのは養殖である。日本の漁業生産量はピークから大きく減少、需要面での「魚離れ」だけでなく、供給面で獲れなくなっていることも大きい。持続可能性を考えると日本でも養殖への期待が高まる。

- スマート養殖(各種自動化、陸上養殖)、育成魚介類の品種改良(ゲノム編集、等)や品質向上、飼料の改良、人工種苗、完全養殖といった分野で技術革新が進んでいる。

- 陸上養殖は従来の「かけ流し式」だけではなく、水の外部導入をより節減した「閉鎖循環式」が採用され、自然環境による制約を低減している。サーモン類の大型施設による陸上養殖が日本でもスタートし、多角化や地域おこしを含めた陸上養殖の展開に注目が集まる。

1.「自然資本」という考え方と水産物

(1)資本および公共財

「資本」とは何だろうか。それは経済活動を始めるために必要な経営資源であり、「ヒト・モノ・カネ・情報」ともいわれる。そうしたことから資本は表1のように分類することができる。

そして経済活動を行なう上ではモノを運ぶための道路や安定した治安、法制度、文化、自然環境といった「インフラ」が必要である。そうしたインフラの使用料がタダの場合、そのインフラは「公共財」として扱われ、市場で取引される「一般財」とは区別される。

【表1】ヒト・モノ・カネ・情報と資本の分類

(各種資料を基にMS&ADインターリスク総研作成)

(2)自然資本:自然の有限性・希少性

公共財は対価が不要で入手できるため、資本とは考えられなかった。そして空気や水、森林等の自然環境は入手できて当たり前の公共財であり、資本とみなされない、または単に土地に付随するものと認識されていた。しかし経済活動が拡大し自然環境が毀損されることが目立ち始めたことから自然の有限性・希少性が意識されるようになり、自然を経済活動に必要な「自然資本」として把握し直すべきという考え方が浸透し始めている。つまりここにきて自然からの恩恵を再認識するようになった、ということである。

(3)水産物:獲るものから育てるものへ

海、湖沼、河川から得られる魚介類である水産物は、かつては潤沢に存在し、その有限性・希少性が意識されない、すなわち公共財に近いものと考えられていた時代があった。しかし人口が増加し、水産物の獲得を積極化する動きが強まると、徐々に魚介類の数に限界があることが顕在化してきた。それは経済学で「共有地の悲劇」といわれる現象であり、誰もが利用できる共有の資源は無秩序に利用された場合、結局は枯渇して利用者全員が最後に不利益を受けることになる。

そうした悲劇を回避する方法はいくつかある。例えば、利用者の数を限定する、利用する量に上限を設ける、といった方法である。そしてもっとも有効なのはその資源を増やすという方法である。農業のように農作物を育てれば、食糧をただ採集するよりは持続可能性が高くなる。それを同様に水産物で実行することができれば、水産物が枯渇することを防ぐことに貢献できる。

本稿では、水産業の動向と環境・資源管理の状況を確認するとともに、水産業の技術革新と養殖の発展、そしてその究極の姿でもある陸上養殖の現状と展望を探っていく。

2.水産業の動向と環境・資源管理

(1)世界の漁業生産量

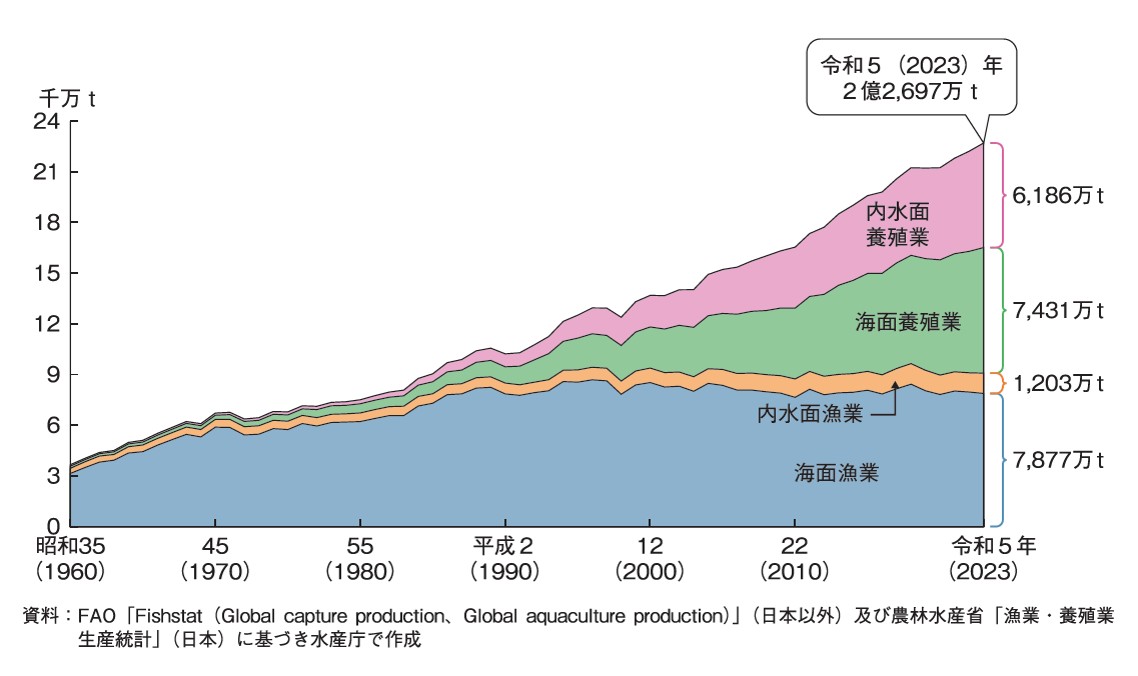

世界の漁業・養殖業は全体で順調に伸びている。ただし内容をみると、海での漁業である海面漁業は1960-80年代までは漁業・養殖業生産量のほとんどを占めつつ伸びてきたが、1990年代以降は若干縮小後ほぼ横這いで推移している。湖沼・河川での漁業である内水面漁業は伸びているものの、そもそもその比率が小さい。圧倒的に伸びているのは養殖業(海面、内水面)であり、現在では海面漁業、内水面漁業を大きく上回る量に達している(図1)。

【図1】世界の漁業・養殖業生産量の推移

(出典:水産庁(2025)『令和6年度 水産白書』(2025年6月公表))

国別では、海面漁業は中国、インドネシア、インドといったアジア諸国の比率が高いが、比較的分散している。一方、養殖業(海面、内水面)では中国が世界の57%、インドネシアが11%と多くを占め、しかも伸びが大きい。魚種ではコイ・フナ類(内水面)の伸びが大きく、比率も高い。また海藻(紅藻類、褐藻類)が多くを占め、食品その他工業で使用される増粘剤等の原料にもなっている。

(2)日本の漁業生産量

日本の国土は海に囲まれ、北は北海道から南は沖縄県と南北に長く、北と南では気候が大きく異なる。また国土には複雑な海岸線が多く、沿岸には豊かで多様な魚・貝・海藻といった水産物が存在し恵まれた環境にある。しかも太平洋側には暖流の黒潮、寒流の親潮が通り、日本海側には暖流の対馬海流、寒流のリマン海流が通る。そうした海流がぶつかる潮目には魚が集まりやすく、豊かな漁場となっている。

そうした環境を背景に日本の海面漁業は手掛けやすい「沿岸漁業」から始まり、技術向上と船の大型化に伴い「沖合漁業」(200海里水域内)、さらに「遠洋漁業」(200海里水域外)と進んできた。近代化以降、日本政府は富国強兵をはかる中で遠洋漁業の後押しを行い、それは戦後も継続、高度成長期には漁業生産物の量・金額は急増し…

会員登録してPDFで全て読む

ご登録済みの方は

54509文字