消費者の食料安全保障に関する意識について~アンケート調査結果より(2024年版)【リサーチ・レター(2024年度 No.7)」

2025.2.3

- 「食料安全保障」という言葉を知っているとした回答者が全体の2割に満たなかった。また日本の食料自給率を知っている回答者は約3割程度であった。

- あらためて食料安全保障の定義を示したうえで、日本の食料安全保障が達成されているかどうかを聞いた結果、回答者の6割超が、「そう思わない」とした。

- ただし、回答者の「生鮮食品を自身で購入する頻度」によって、日本の食料安全保障が達成されているかどうかの見方は異なる。週に7日購入する回答者の63.3%が「そう思う」としたが、回答者の購入頻度が下がるにつれ、その回答割合が下がる。

- 日本の食料安全保障の達成を阻む脅威として、回答が多かったのが「世界的な不作」と「価格の高騰」および農業、漁業、畜産業の「担い手不足」であった。ただし、20代の回答者の脅威に対する感度は、その他の年齢層に比べて低い傾向が見られた。

- 同じ生鮮食品なら価格が高くても国産を選ぶとした回答は、合計50.6%となった。一方で、国産品の外国産に対する価格差が+10%を超えると、8割超の人が外国産を選ぶ可能性がある。

- 25年ぶりに改正された食料・農業・農村基本法は、「農政の憲法」とも呼ばれているが、その「農政の憲法」策定の背景となっているわが国の食料事情について、消費者の理解が深まるよう政府の働きかけに期待したい。

1.調査の目的・背景

ロシアのウクライナ侵攻、台湾有事などの地政学リスクの高まりによって、食料安全保障に関する議論が活発化している。農林水産省は、世界的な食料情勢の変化に伴う食料安全保障上のリスクの高まりを踏まえ、2024年に25年ぶりに改正された「食料・農業・農村基本法」において、食料安全保障を「良質な食料が合理的な価格で安定的に供給され、かつ、国民一人一人がこれを入手できる状態」と規定し、その確保を同法の基本理念の一つとした。

そのような近年の情勢の中、日本の消費者は食料安全保障およびそれを阻む脅威に対してどのような考えを持っているかを探るべく、MS&ADインターリスク総研は2024年11月に消費者1,000人に対してアンケート調査を実施した。本稿では、本調査の結果およびデータ分析の結果について紹介する。

2.調査の概要

(1)調査実施期間

2024年11月15日~18日の間にインターネットによる調査を行った。

(2)回答者数

1,000人(男性500人、女性500人)

20~29歳、30~39歳、40~49歳、50歳~59歳、60歳~69歳、の年齢5区分ごとに男女各100人。

(3)回答者属性

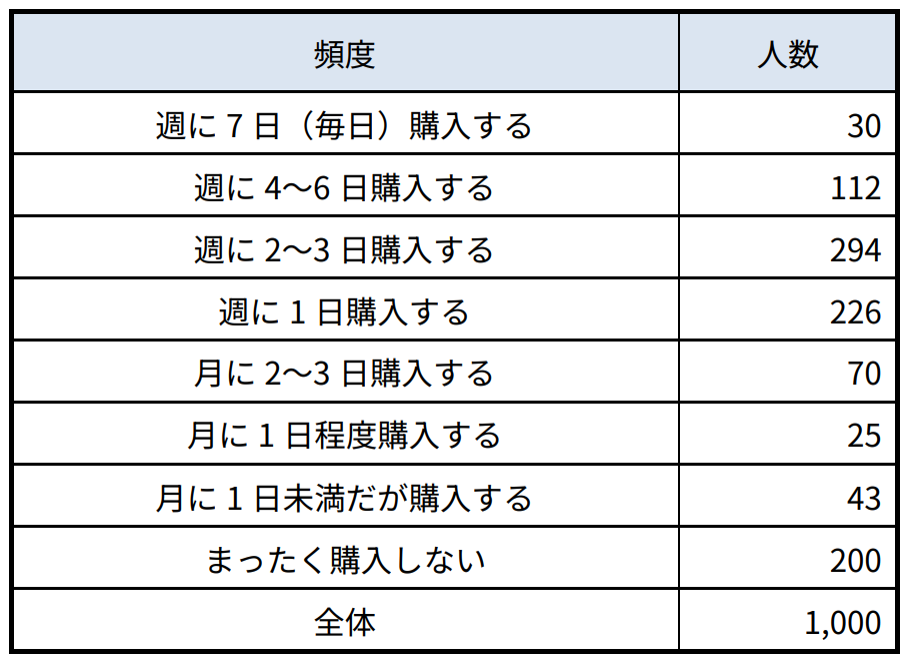

①生鮮食品を自身で購入する頻度

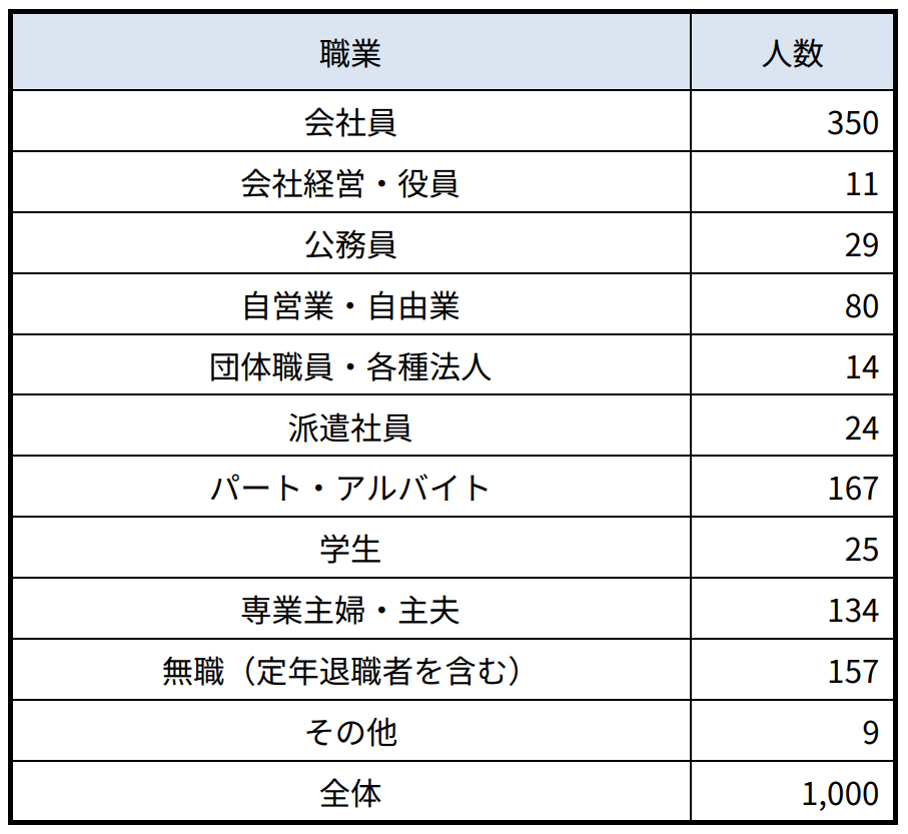

②職業

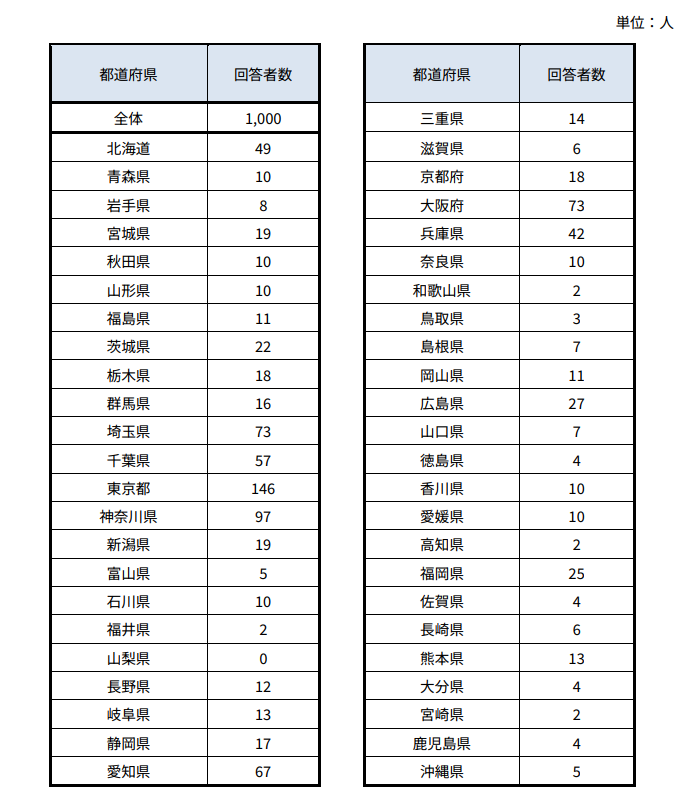

③居住地域

3.調査結果

① SDGsのゴール2「飢餓をゼロに」の認知度

国連食糧農業機関(Food and Agriculture Organization of the United Nations、FAO)は「食料安全保障」(Food Security)を「すべての人がいかなる時にも、活動的で、健康的な生活に必要な食生活上のニーズと嗜好を満たすために、十分で安全かつ栄養ある食料を、物理的、社会的及び経済的にも入手可能であるときに達成される状況」と定義している。

一方、国連加盟国193ヵ国が採択した、「持続可能な開発目標」(Sustainable Development Goals、SDGs)における17の目標のひとつ(ゴール2)として「飢餓をゼロに」がある。この目標は、飢餓、食料不安の撲滅を目指すという点で、食料安全保障とリンクするものである。ここでは、SDGsのゴール2「飢餓をゼロに」の認知度について探った。

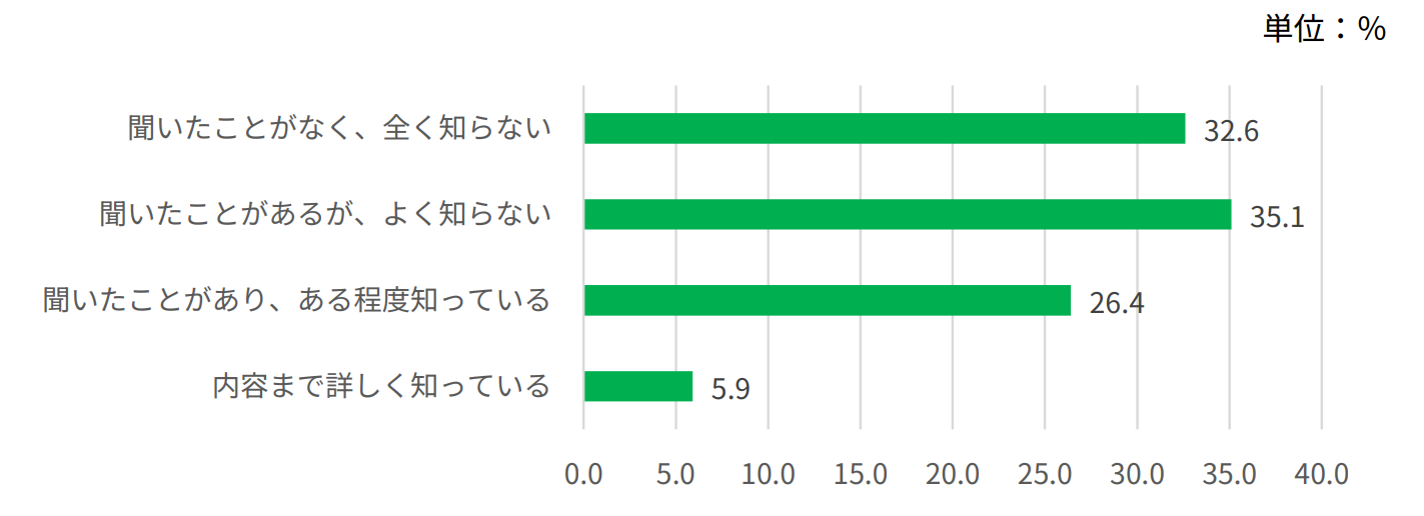

SDGsのゴール2の認知度は、約3割で、「聞いたことが無く、全く知らない」(32.6%)と「聞いたことがあるが、良く知らない」(35.1%)の合計が67.7%となっている(図1)。

【図1】SDGsの17の目標の中に、「飢餓をゼロに」という目標があるのを、知っていますか

②「食料安全保障」の認知度

食料安全保障という言葉の認知度に関する設問の結果は、SDGsのゴール2の認知度よりも低い結果となった。「聞いたことが無く、全く知らない」と「聞いたことがあるが、良く知らない」の合計が…

ここまでお読みいただきありがとうございます。

以下のボタンをクリックしていただくとPDFにて全文をお読みいただけます(無料の会員登録が必要です)。

全文はPDFでご覧いただけます