食べ物が“武器”に?知っておきたい「食料安全保障」のキホン

[このコラムを書いた研究員]

- 専門領域

- 食料安全保障、マイクロファイナンス

- 役職名

- 主席研究員

- 執筆者名

- 新納 康介 Kousuke NIIRO

2025.2.3

流れ

- そもそも「安全保障」と「食料安全保障」とは?

- 憲法や法律から見る食料安全保障

- 進む食料の“輸入依存”

- 「食料が日本に届かない」というリスク

- 食べ物が武器になる?

- 私たち消費者の食料安全保障への意識は?

- 食料安全保障の理解の高まりが第一歩

天候不順に円安、そして物流・資材コストの上昇などの影響で、どんどん高くなるコメや生鮮食品の価格。これまで買っていた食材を買うのをためらう経験をしている方も多いのではないでしょうか?そして今後は、日本の外で起きる出来事が、私たちの食卓に影響を与えることが多くなるかもしれません。

この記事では、こうした状況を理解するために必要なキーワード「食料安全保障」について、わかりやすく解説します。

そもそも「安全保障」と「食料安全保障」とは?

安全保障とは、もともとは軍事を中心とした概念でしたが、今では、その範囲が広がり、エネルギーや経済、そして食料も対象に含まれるようになっていて「食料安全保障」という言葉が使われるようになっています。

その上で、「安全保障」と「食料安全保障」という言葉がどういう意味なのかを、「誰が」「何によって」「何を守るのか」という形で整理すると次のように言うことができます。

安全保障

「国家が」「軍事的手段によって」「国民とその財産を守る」こと

食料安全保障

「国家が」「食料の国内生産、輸入、備蓄によって」「国民を飢えから守る」こと

憲法や法律から見る食料安全保障

日本国憲法や法律からも、食料安全保障が重要なものとして位置づけられていることがわかります。

まず、日本国憲法を見ると、第25条の第1項に次のような条文があります。

「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」

この憲法の条文を踏まえて、日本では国民の「食料に対する権利」が保障されていると理解されています。これは、農林水産省が「国の基本的な責務」として、「すべての国民が、将来にわたって良質な食料を合理的な価格で入手できるようにする」ことを掲げていることからもわかります。

また、2024年に改正された「食料・農業・農村基本法」では、食料安全保障を「良質な食料が合理的な価格で安定的に供給され、国民一人ひとりがこれを入手できる状態」と定義されていて、「食料安全保障の確保」が、同法の基本理念の1つとなっています。

農林水産省のホームページ

進む食料の“輸入依存”

一方で、今の日本では、私たち国民がお腹を満たすためには、食料を外国から輸入することが不可欠となっています。日本が主に食料を輸入しているのは、アメリカ、中国、オーストラリア、タイといった国々です。

こうした食料の“輸入依存”は年々進んでいて、カロリーベースの食料自給率は、1965年には73%でしたが、2021年には38%に低下しています。そして、食料だけでなく、肥料や飼料、種子といった農業に必要となる資材の多くも輸入に頼っています。このため、これらの資材の供給が停止した場合を考慮した実質的な食料自給率は約9%という試算もあります。また、近代の農業では、石油の使用が基盤となっていますが、日本の石油はほぼすべて輸入に頼っています。

「食料が日本に届かない」というリスク

これまでお伝えした事情を踏まえると、現代の日本は常に「食料が届かない」という輸入途絶のリスクにさらされています。ロシアのウクライナ侵攻、中東紛争のほかにも、北朝鮮情勢、台湾有事といった地政学的リスクが高まる中で、このリスクが改めて注目されています。

例えば、台湾有事によって、日本へ物資を運ぶための海上ルート、シーレーンで、台湾海峡や南シナ海のマラッカ海峡といった場所が影響を受けた場合は、国内の食料供給が困難になる恐れがあります。

食べ物が武器になる?

食料の輸出入をめぐっては、時として他国による「食料の武器化」という形をとるときもあります。これは、ある国が他国の食料供給を制限したり途絶えさせたりする戦略です。古くは、ナポレオンの大陸封鎖令、第2次世界大戦のアメリカによる日本への「飢餓作戦」、最近では、ロシアによるウクライナ侵攻で小麦の供給途絶の問題がありました。

また、ある国による自国の食料生産を優先する政策が、ほかの国に悪影響を及ぼすケースもあります。例えば、中国は肥料の輸出を2021年から制限していますが、このようなことも日本の食料供給に影響を与えます。

私たち消費者の食料安全保障への意識は?

このように、食料安全保障は、経済安全保障やエネルギー安全保障と同じように、日本の国家安全保障の重要な部分となっています。しかし、私たち消費者にとっては、食料安全保障がそれほど身近で重要なものだという認識がないのが実態です。

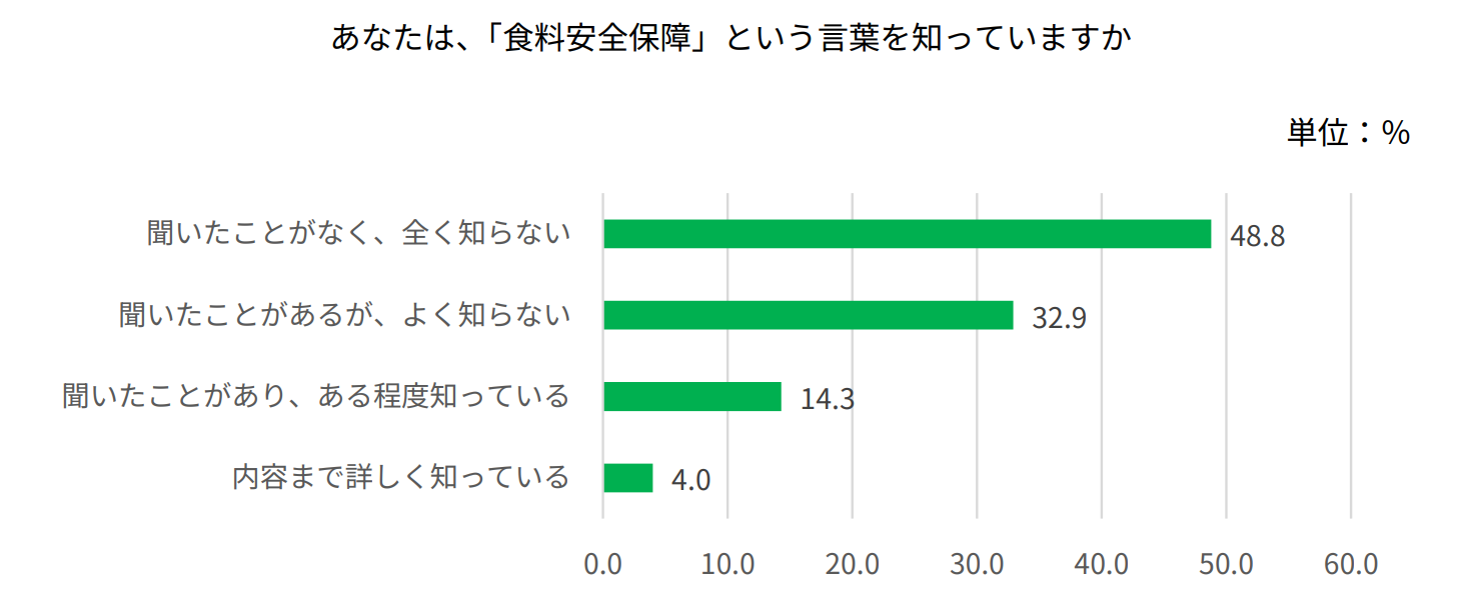

MS&ADインターリスク総研が、2024年に行った消費者へのアンケート調査によると、「食料安全保障」という言葉を知っていると答えた人は2割に満たず、日本のカロリーベースの食料自給率を正しく理解している人も約3割にとどまっています。

このアンケートでは、食料安全保障の達成を阻む脅威についても質問していますが、「世界的な不作」と「価格の高騰」を挙げた回答者が半数いたのに対して、「地政学リスク」を挙げた回答者は約27%でした。

食料安全保障の理解の高まりが第一歩

これまで見てきたように、コメや生鮮食品などの食料の価格の高騰は、天候不順や円安といった要因だけでなく、地政学上のリスクとも密接な関係があります。地政学上のリスクがこれまで以上に高まる中、私たち消費者も、こうしたリスクに目を向ける必要があります。今後、私たち一人ひとりが食料安全保障への理解を高めていくことが、持続可能な食料供給体制を実現していく上での、第一歩と言えるかもしれません。

【参考文献】

・高橋杉雄(1998)『NIDS journal of defense and security 1(1) 1998.06』「安全保障概念の明確化とその再構築」防衛省防衛研究所

・日本経済新聞電子版「食料シーレーン、封鎖に危機感 有事には高騰必至」(2024/11/04)

・JA農業組合新聞「鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側 食料自給率の意味が理解されていない~『一本足打法』ではだめだ とは何?」(2024/4/11)

あわせて読みたい

消費者の食料安全保障に関する意識について~アンケート調査結果より(2024年版)

https://rm-navi.com/search/item/2026