富士山観光のオーバーツーリズム対策 デジタル技術活用で地域の社会課題解決を目指す ~持続可能な社会の実現に向けたヒントとは?~

2025.4.16

日本を訪れる外国人観光客の人数は、2025年1月に378万人に上り、1か月の人数としては過去最高となりました。一方で、観光客が集中する地域では、公共交通機関の混雑やゴミのポイ捨てなど、地域住民の生活に影響する「オーバーツーリズム」対策が課題となっています。

そんな中、MS&ADインターリスク総研は、富士山観光の名所、山梨県富士吉田市が抱えるオーバーツーリズムの課題を、デジタル技術を活用して解決しようと、2024年からプロジェクトを実施。

地域はどんな課題を抱えていて、デジタル技術の活用でどんな可能性が見えてきたのか。プロジェクトを率いた藤田嘉子と林育恵に話を聞きました。

流れ

- デジタル活用で地域課題の解決を目指す

- 富士吉田市が抱えていた課題は?

- 目指したのは、ゴミを正しい場所に捨ててもらうこと

- 「スマートゴミ箱」で外国人観光客の行動は変わる?

- プロジェクトでゴミの散乱は減った?

- いかに持続可能な取組にしていくか

- 富士吉田市の受け止めは?

デジタル活用で地域課題の解決を目指す

ーー今回のプロジェクトの概要を教えてください。

藤田)海外からのインバウンドを中心に観光客が増加している山梨県富士吉田市で、デジタル技術を活用したゴミのポイ捨て抑制やその効果検証を目的としたプロジェクトです。

藤田嘉子(ふじた・よしこ)上席コンサルタント

2023年に入社し、リスクマネジメント第五部サステナビリティ2グループ所属。前職では、広告・PRに携わる。専門は、ステークホルダーコミュニケーション。最近のマイブームは、観葉植物を愛でること。

サステナビリティの分野でのコンサルティングを行っている当社と、同じくMS&ADインシュアランスグループの三井住友海上火災保険に加えて、スタートアップ企業や地域のシルバー人材センターなどでプロジェクトを作り、環境省と観光庁が共同で募集したオーバーツーリズム対策のモデル事業として採択されました。事業は、2024年3月から2025年1月まで実施しました。

富士吉田市が抱えていた課題は?

ーーそもそもの話になりますが、富士吉田市はどのような課題を抱えていたのですか?

林)富士吉田市は、市内のいたるところから富士山が見えることから、外国人観光客が増えていて、2023年は市の人口の80倍以上に上る390万人が訪れました。特に中心部の商店街は、富士山を背景にレトロな街並みが撮影できるとして人気で、毎日大勢の外国人観光客でにぎわっているということです。

林育恵(はやし・いくえ)上席コンサルタント

2024年に入社し、リスクマネジメント第五部サステナビリティ2グループ所属。前職では地域創生のコンサルティングに従事する。専門は、サステナビリティ経営。最近のマイブームはゆるめのジョギング。

ただ、その一方でオーバーツーリズム対策が課題でした。人気の観光スポットの周りでは、食べ歩きなどによるゴミのポイ捨てで地域の生活環境が悪化していました。ゴミ箱があふれかえるような状況だっただけでなく、道端や公衆トイレ、それに私有地にまでゴミが捨てられて、地域では大きな問題になっていました。

オーバーツーリズムで観光客のゴミ対策が課題に

出典:富士吉田市提供資料

市民のみなさんは、増加する外国人観光客と“共存”しながら、生活環境への影響を抑え、地域の暮らしを維持していくためにはどうしたらいいのかと試行錯誤を続けていたということです。そうした中、デジタル技術を活用して地域が抱えるゴミの課題を解決しようとしていた本プロジェクトに参加してもらうことができました。

目指したのは、ゴミを正しい場所に捨ててもらうこと

ーーデジタル技術を活用して地域が抱えるゴミの課題を解決するとのことですが、どのような仕組みを使って解決することを目指したのですか?

藤田)ゴミを正しい場所に捨ててもらうため、外国人観光客の行動を変化させることを目指しました。

長期的には、外国人観光客へのマナー啓発などを通して「ポイ捨てをしない」「ゴミを持ち帰る」といった行動につなげていくことが望ましいのですが、今回のプロジェクトは限られた期間で効果を検証する必要がありました。このため、ゴミを捨てる外国人観光客がいることを前提に、正しい場所に、適切に分別して捨ててもらえるようにするための仕組みづくりを検討しました。

その効果を検証するために今回用いたのが、デジタル技術を活用した「スマートゴミ箱」です。

「スマートゴミ箱」で外国人観光客の行動は変わる?

ーー「スマートゴミ箱」とは、どのような機能を持っているのでしょうか?

林)日本のスタートアップ企業「株式会社フォーステック」が提供するゴミ箱で、捨てられたゴミを圧縮する機能と、ゴミ箱の中にどれくらいのゴミがたまっているかを遠隔で測定できる通信機能を備えています。

スマートゴミ箱

画像提供:(株)フォーステック

これによって、ゴミ箱からゴミがあふれにくくし、ゴミがたまりそうになったら回収することで、ゴミ回収の効率化を図ることができます。

また、今回のプロジェクト用に、ゴミ箱に捨てられたゴミの種類をAIで自動判別できる機能などを開発し、「スマートゴミ箱」の設置の前後で、どのような変化があったのかを検証できるようにしました。

藤田)今回のプロジェクトでは、「スマートゴミ箱」を1つのメディアと位置付けて、「スマートゴミ箱」を使ったり目にしたりする外国人観光客の行動を変えることも目指しました。

具体的には、富士吉田エリアと人の生活とのつながりを感じられるデザインでゴミ箱をラッピングして「森から川へ、川から海へそれから人へ。自然と街はつながっている。ごみはごみ箱へ」というメッセージを、日本語と英語で記載しました。また、正しく分別してもらえるよう、訪れる観光客の使用言語に合わせて「燃えるゴミ」「ペットボトル」「缶とビン」という分別の記載を、英語、中国語、韓国語の3か国語で表示した場合の効果も検証しました。

富士吉田市内に設置した「スマートゴミ箱」

プロジェクトでゴミの散乱は減った?

ーー今回のプロジェクトを通して、どのような効果があったのでしょうか?

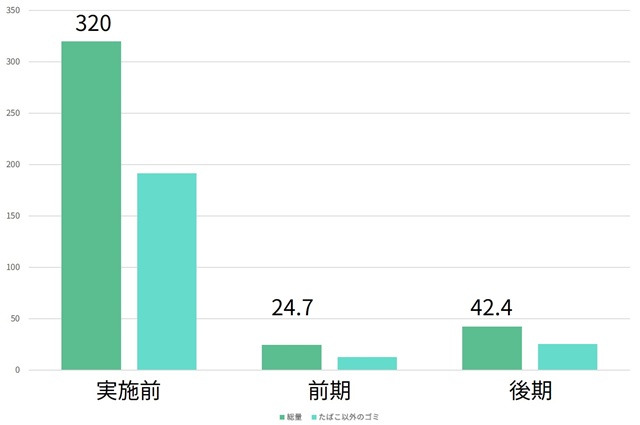

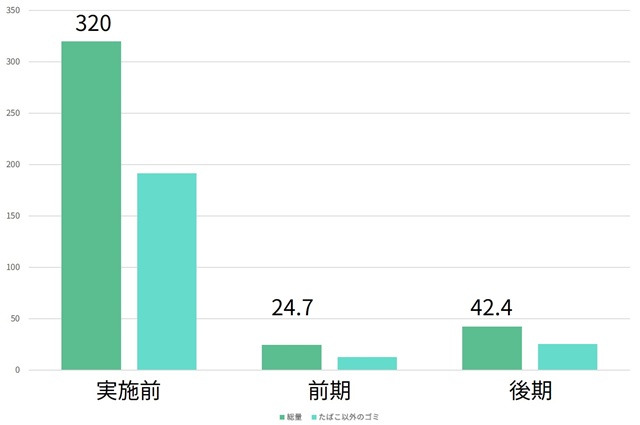

藤田)プロジェクトでは、2024年7月からの約2か月間(前期)と、10月からの約1か月間(後期)の2回に分けて効果を検証しました。検証の結果、前期と後期のいずれでも、観光客数の変動の影響を補正した数値で、周辺のゴミの散乱数が大幅に減少しました。

ゴミの散乱数の変化(観光客数の変動を補正)

出典:(株)ピリカ提供データをもとにMS&ADインターリスク総研で作成

また、ゴミの分別については、一部のゴミ箱で分別のルールに反したゴミの混在が明確に減少していました。

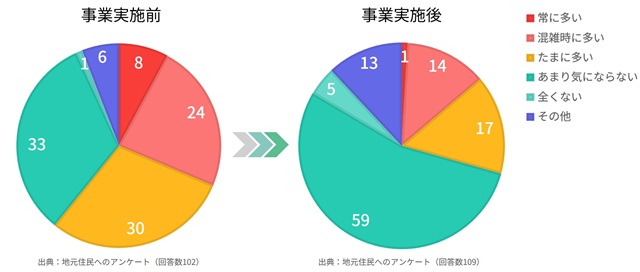

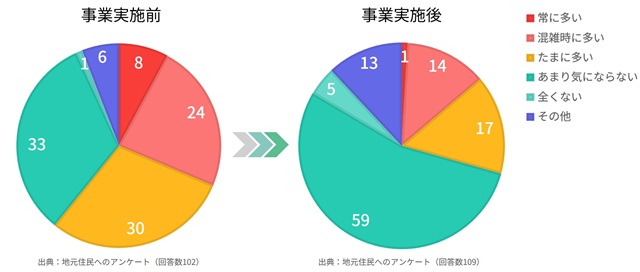

林)地域住民にアンケートを行い、プロジェクトの実施前と後で、ゴミの散乱についてどのような変化を感じたかについても調べました。その結果は、ゴミのポイ捨て・散乱状況について「混雑時に多い」「たまに多い」と答えた人の割合が約6割から約3割に減少していました。

地域住民のアンケート結果

実は、富士吉田市民の中には、従来から散歩がてらにゴミを拾ってくれている人たちが少なからずいました。このアンケート結果を見て、今回のプロジェクトの効果を一番実感しているのは、地域のみなさんだったのかもしれないということを感じました。

いかに持続可能な取組にしていくか

ーー一方で、プロジェクトを実施して見つかった課題はありましたか?

藤田)外国人観光客の数が増加する時期は、捨てられるゴミの絶対量が増えるので、回収が追い付かず「スマートゴミ箱」からゴミがあふれるという状況が発生してしまいました。

ゴミがあふれてしまったスマートゴミ箱(2024年10月7日撮影)

出典:富士五湖広域シルバー人材センター報告資料

このため、回収頻度を増やして対応したのですが、やはりゴミ取り扱いマナーの啓発や「ゴミが出る量を減らす」対策を併せて行っていく必要性を痛感しました。

林)今回、富士吉田市のみなさんと、オーバーツーリズムの課題解決に向けた検証に取り組みましたが、プロジェクトとしては終了という形になります。ただ、地域で暮らす人たちにとっては何も終わっていなくて、課題解決の取組みは今後も続いていくことに変わりありません。

ビジネスとして成立させつつ、持続可能な形で課題を解決につなげられるように、地域の抱える課題と向き合っていくことが非常に重要だと、改めて感じました。

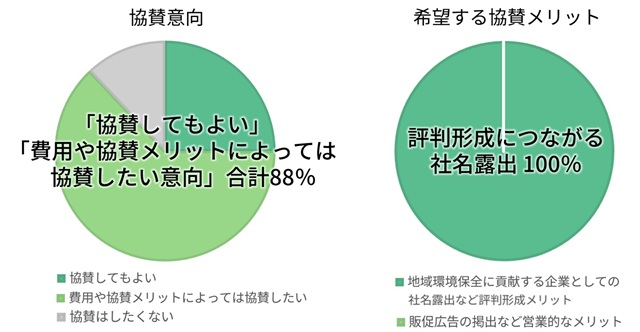

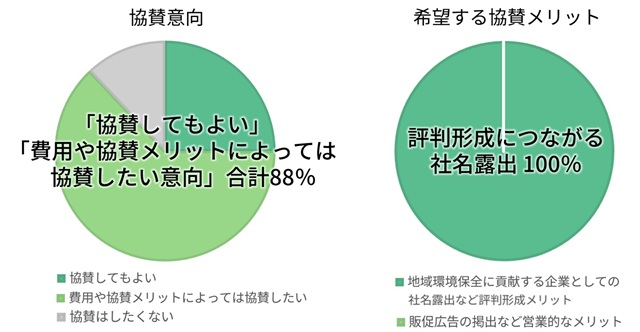

藤田)今回のプロジェクトでは、「スマートゴミ箱」の設置や運用などにかかる費用について、地域金融機関などの企業8社に協賛を得られないかについてもアンケート調査を行いました。その結果、「協賛してもよい」「費用や協賛メリットによっては協賛したい」と答えたのは7社ありました。また、その7社とも、協賛するメリットとして「地域の環境保全に貢献する企業としてメディアに取り上げられること」を挙げていました。

事業費用の負担に関する地元企業へのアンケート結果

出典:富士吉田エリアで催事協賛等を行う金融、小売会社等へのアンケート(n=8)をもとにMS&ADインターリスク総研で作成

今回のプロジェクトの取組は、複数の大手メディアにも取り上げられたのですが、取組を持続可能にするためには、効果的なPR戦略の検討も考えていく必要があると思いました。

ーー最後に、今回のプロジェクトを通してお2人が得た気づきを教えてください。

藤田)サステナビリティの取組は、比較的新しい課題ですので、その課題を解決するための新たな技術も次々に生まれています。こうした技術はまだまだ広く知られていないのですが、今回のプロジェクトを通じて、その効果を明らかにすることに社会的なニーズがあるということを実感できました。

ただ、デジタル技術は、あくまでもツールでしかなくて、地域で暮らす人たちにも参加してもらわないと解決できません。今回のプロジェクトでは、日ごろから地域で活動しているシルバー人材センターのみなさんやボランティアの方々にもご協力いただいたのですが、地域の人たちの活躍と新しい技術をうまく組み合わせていくことが、地域の課題解決にとって大きな力になるのではないかと感じました。

林)今回の「スマートゴミ箱」は、スタートアップ企業が地域のゴミ問題の解決を目指して開発したものですが、スタートアップ企業単体では、様々な地域にサービスを届けることに、やはり限界はあると思います。

今回は、MS&ADインシュアランスグループという、地域にグループ拠点を持つ私たちも参加させてもらえたことで、課題を抱える地域と、課題解決に向けて新しい技術を届けたい企業を結び付ける役割の一翼を担うことができたのかなと感じています。

こうした役割を当社の強みの1つとして、ゴミ問題に限らず、サステナビリティの分野で課題解決に向けてアプローチしていきたいと思います。

富士吉田市の受け止めは?

今回のプロジェクトが行われた富士吉田市は、どのように受け止めているのか。

富士吉田市富士山課の舟久保直也さんは、次のようなコメントを寄せてくれました。

「まずはじめに、オーバーツーリズム関連の諸問題に悩んでいる数多くの全国の自治体の中から、富士吉田市でプロジェクトを実施していただき、大変感謝しています。

今回のプロジェクトを通じて、ゴミ散乱の抑制など地域にとってよい成果が得られたことは、大変喜ばしいことではある一方、公共ゴミ箱を設置したことによる新しい課題が明らかになったと思っています。

人口が減少していく中で持続可能な自治体を目指すには、高まる観光需要をチャンスと捉えて、いっそう観光振興を図り、地域経済がよいサイクルで活性化していくことが大切だと考えています。そのためにも地域の環境と魅力を守りつつ、適切な受け入れ環境を整備することが不可欠であると、改めて実感するよい機会となりました。

『また来たいね」『暮らしてみたいね』と思ってもらえる街となれるように、観光客と地域住民の両者の目線で考えながら、取り組んでいきたいと思います」

(本インタビューは、2025年3月6日に実施されたものです)

MS&ADインターリスク総研では、サステナビリティの分野で直面する課題を解決するため、最適なソリューションをご提供します

事業のグローバル化やマルチステークホルダーによる評価の多様化、SDGs・ESGに対する認識の普及などによって、企業活動にまつわる環境・社会課題が広がり、それに伴い企業経営のリスクと機会も多様化・拡大。ステークホルダーの関心が深化・拡大するサステナビリティ課題への対応をご支援します。