今知っておきたいカーボンプライシング①-日本の制度の現状とこれから

[このコラムを書いた研究員]

- 専門領域

- 気候変動、自然資本、サステナブルファイナンス

- 役職名

- 研究員

- 執筆者名

- 山根 未來 Miki Yamane

2025.7.28

今年も連日、危険な暑さが続いています。近年の暑さは「地球沸騰化の時代が到来した」と言われるほどで、気候変動について考える人も増えています。

世界気象機関(WMO)は、2024年がこれまでで最も暑い年だったと発表しました。世界の平均気温が上昇していることに警鐘を鳴らしています。このような状況を受けて、世界中で気候変動の影響を抑えるための「脱炭素」の取り組みが求められています。しかし、実際には日本でも世界でも、十分に進んでいません。

そうした中、近年「カーボンプライシング」の導入が世界中で議論されています。日本政府もまさに検討を重ねている一国であり、今後本格的に導入されることで多くの企業へ影響を及ぼすことが考えられます。

このコラムでは、カーボンプライシングについて初めて知る方にも理解しやすいように、基本的な仕組みや日本の現状をわかりやすく解説します。

流れ

- カーボンプライシングってなに?―お金でCO2を減らす仕組み

- どんな種類があるの?―カーボンプライシングの3つの代表例

- 企業はどう変わる?―カーボンプライシングがビジネスにもたらす影響

- 日本のカーボンプライシングは今どうなっている?―国内の取り組みと課題

- 2026年度から一部義務化!―日本の排出量取引制度のこれから

1.カーボンプライシングってなに?―お金でCO2を減らす仕組み

カーボンプライシングとは、二酸化炭素(CO2)などの温室効果ガス(GHG)の排出に、価格を設定する仕組みです。これは、経済の仕組みを使ってGHG排出削減を目指す、いま注目されている手法です。

気候変動の影響を抑えるためには、GHG排出量を減らす必要があります。しかしカーボンプライシングの制度がない地域では、排出へのけん制が効きにくく、全体としてGHG排出量がどんどん増えてしまいます。このように企業や消費者の経済活動が、市場の仕組みを通さずに、第三者や社会全体に悪影響をもたらすことを、経済学では「外部不経済」といいます。

しかし、カーボンプライシングが導入されると、排出量が多いほどコストがかかるため、企業などはできるだけ排出量を減らそうと考えるようになります。この制度によって、企業は脱炭素化のための設備投資を行うなど、低炭素な行動に切り替えることが期待されます。この仕組みを使うことで、外部不経済を市場へ「内部化」することにより、社会全体で効率よくGHGを減らせるようになるのです。

また、カーボンプライシングは「汚染者負担原則」にも合っています。これは、環境を汚した人がその分の費用を払うという考え方です。

2.どんな種類があるの?―カーボンプライシングの3つの代表例

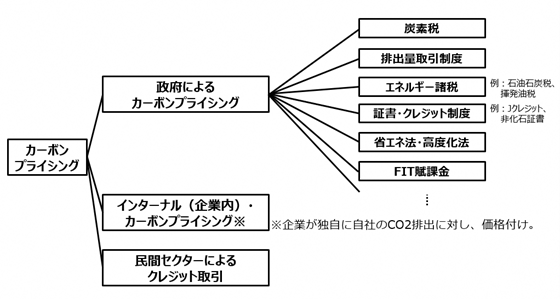

カーボンプライシングにはいくつかの方法があります。代表的なものは「炭素税」「排出量取引」「カーボンクレジット」です。

- 「炭素税」は、GHGを排出した量に応じて国が課税する方法です。

- 「排出量取引」は、企業ごとにGHG排出量の上限を設定し、余った分を他の企業と売買できる仕組みです。

- 「カーボンクレジット」は、GHGを減らしたり、吸収したりした実績をクレジットという形で認め、それを他者と取引できる制度です。クレジットは、排出削減の証明書のようなものになります。

他にも、石油や石炭などのエネルギーに課す税金や、企業が自社内でGHGに値段をつけて投資判断に使う「インターナルカーボンプライシング(ICP)」などもあります。

カーボンプライシングの様々な種類

(出所:経済産業省 自然エネルギー庁「脱炭素に向けて各国が取り組む『カーボンプライシング』とは?」)

3.企業はどう変わる?―カーボンプライシングがビジネスにもたらす影響

カーボンプライシングが導入されると、企業はGHG排出量に上限ができたり、コストが増えたりします。そのため、省エネ・脱炭素技術の活用など、排出量を減らす努力が必要になります。

良い側面は、カーボンプライシングが本格化することで、GHG排出を減らす技術が注目されるようになり、新しいビジネスチャンスが生まれることが挙げられます。これにより、低炭素産業や新しい雇用の機会が増える可能性があります。また、カーボンクレジットを活用して、植林や省エネ技術の導入などを進めることで、企業は新たなビジネスモデルを作ることもできます。

こうしたことを踏まえ、政府には炭素税や排出量取引といった制度設計や、他国との連携を図る役割があります。また、企業が積極的に取り組めるよう、規制と支援のバランスをとることも政府の重要な役割となります。

4.日本のカーボンプライシングは今どうなっている?―国内の取り組みと課題

日本では「地球温暖化対策税」という名前で炭素税が導入されています。これは、石油や石炭などの化石燃料を使うときに、CO2の排出量に応じて税金を払う仕組みです。

現在、地球温暖化対策税はCO2を1トン出すごとに289円ですが、これは海外と比べてかなり低い水準です。そのため、企業にとってCO2排出を減らす強い動機にはなっていないという指摘があります。

また、東京都や埼玉県など一部の地域では排出量取引制度があります。2023年度からは国の制度として「GX-ETS※」も始まり、大企業を中心に自主的な目標設定や排出削減の取り組みが進められています。参画企業は日本のGHG排出量の5割以上を占める700社超の企業が参加しています(2024年3月末時点)。

※GX-ETS は、経済産業省が設立したGX(グリーントランスフォーメーション)リーグが管轄しています。ETS(Emission Trading System)とは、英語で排出量取引制度を意味します。

5.2026年度から一部義務化!―日本の排出量取引制度のこれから

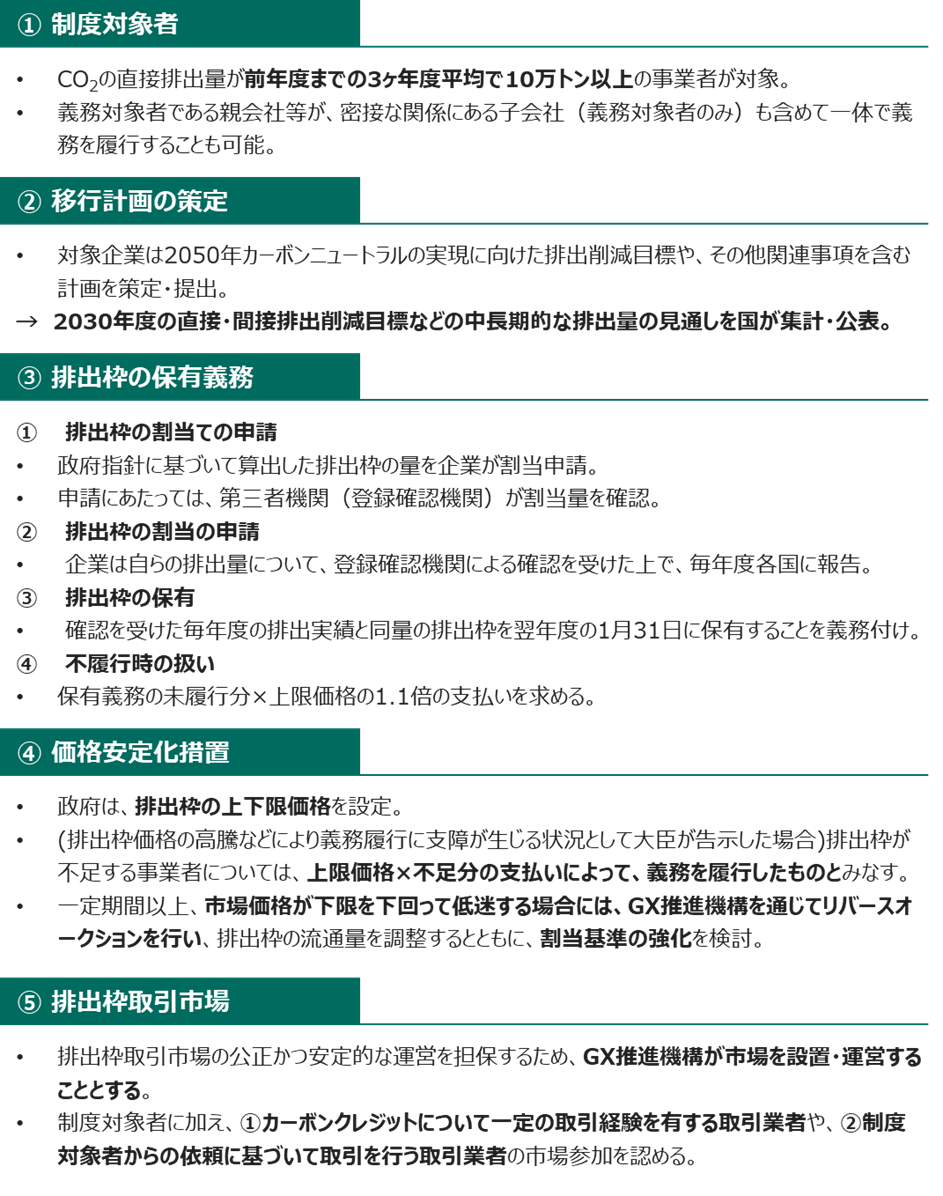

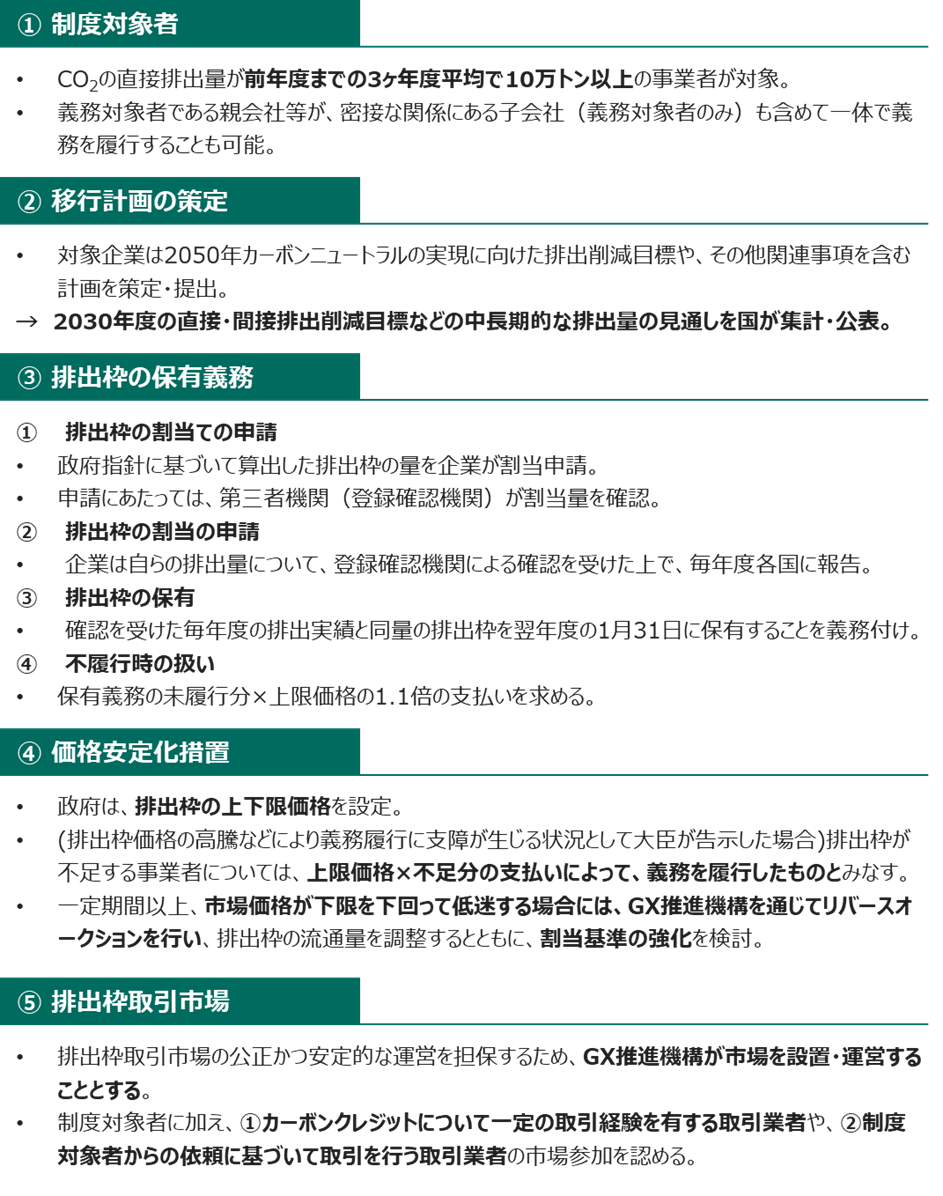

2025年5月末には、GX-ETSに関する法律である「改正GX推進法」が成立しました。これにより2026年度からは、年間10万トン以上のCO2を排出する企業(約300~400社)に対して、排出量取引制度への参加が義務づけられました。

政府は現在、GX-ETSの詳細を決める議論を始めています。2025年7月2日には「排出量取引制度の詳細設計に向けた検討方針」が発表されました。この方針には、不履行時の罰則や、カーボンクレジットを利用する際の上限案など、運営に関する詳細が示されています。これにより、GX-ETSの全体像が以前よりも明確になりました。また、参加する企業が特に気になる「排出枠の割当方法」や「排出枠の価格の上限や下限」については、今年の秋以降にさらに詳しく議論される予定です。

2026年度以降におけるGX-ETSの全体像

(出所:経済産業省「排出量取引制度の詳細設計に向けた検討方針」をもとに筆者作成)

最近では、環境対策に消極的とされる米トランプ政権の誕生といった逆風もみられますが、世界的な脱炭素の流れは変わらないと考えられます。日本でも本格的なカーボンプライシングの導入が計画される今、GX-ETSの対象となる企業は、2026年度の導入に向けて、ルールを理解したり、社内での教育を進めたりと、少しずつ準備を始めることが大切です。

【参考文献】

経済産業省 GXグループ「排出量取引制度の詳細設計に向けた検討方針」

経済産業省 自然エネルギー庁「脱炭素に向けて各国が取り組む『カーボンプライシング』とは?」

あわせて読みたい

資金動員と政治対立に左右されたCOP29【RMFOCUS 第93号】

https://rm-navi.com/search/item/2116