安全運転教育の有効性を高めるには?―交通事故ゼロを目指して企業が取り組むべきことを専門家がわかりやすく解説―

2025.7.28

「社外講師を呼んで安全運転講習を実施しても“形だけ”になってしまう」「講習の効果を実感できない」「全国に拠点があり、シフト勤務もあるため、全員に受講させるのが難しい」。

こうしたお悩みを抱えている企業の交通事故防止担当部門の担当者も多いのではないでしょうか。

それでは、安全運転講習などの安全運転教育を“形式的なもの”に終わらせず、企業のリスクを減らし、従業員や社会を守るためにはどのような取り組みが必要なのでしょうか?

今回は、安全運転講習の意義や効果的に実施するための方法について、MS&ADインターリスク総研で交通安全のコンサルタントを務める吉田健に、わかりやすく解説してもらいます。

流れ

- そもそも安全運転講習の目的とは?

- 企業にとっての交通事故のリスクとは?

- 企業の管理責任がより厳しく問われる時代に

- 講習の効果を持続するために重要なのは“継続性”

- 経営トップが交通安全を「全社の重要課題」として率先推進することがカギ

そもそも安全運転講習の目的とは?

ーーそもそもからの話になりますが、企業が従業員に対して行う安全運転講習には、どんな目的があるのでしょうか?

吉田)一番の目的は、従業員の皆さんに改めて安全運転意識を高めてもらい、交通事故を起こさないようにすることです。

従業員の安全運転教育は、基本的には自社内で実施されることが多いですが、より高い効果を求めて、私たちのような社外講師に安全運転講習のご依頼をいただくケースもあります。

その際にお伝えしているのは、「交通事故を防ぐための特別な運転方法があるわけではない」ということで、基本的なことをもう一度しっかり再認識していただくことを意識して説明しています。

日ごろから業務で運転をしている従業員の皆さんにとって、運転は“当たり前”のことになりがちで、どうしても慣れが出てきたり、危険を意識しなくなってしまったりする傾向があります。

しかし、実際に交通事故が発生する原因の多くは、油断や急ぎといった理由から、安全確認などの基本的な動作を省略してしまうことにあります。そして、その基本動作を怠った結果、交通事故が発生し、誰かにケガをさせてしまう、最悪の場合は命を奪ってしまう可能性もあります。

つまり、車を運転するということは、非常に危険な行為だということを、改めて認識してもらうことが重要だと考えています。

また、車を運転するという行為は、実は決して簡単なことではありません。周囲の安全を主に目で確認しながら、同時にハンドル、アクセル、ブレーキ操作を行っています。残念ながら、人間は万能ではありませんので、危険を見落としたり見間違えたりすることがしばしば起こります。

したがって、ヒューマンエラーは誰にでも起こりうるということを認識することが大切です。

安全運転講習では、まずはこのような点をしっかり認識していただいたうえで、「交通事故を起こさない」ためのポイントを確認していくことになります。

企業にとっての交通事故のリスクとは?

ーー企業にとっては、交通事故が発生するとどんなリスクや責任が生じることになりますか?

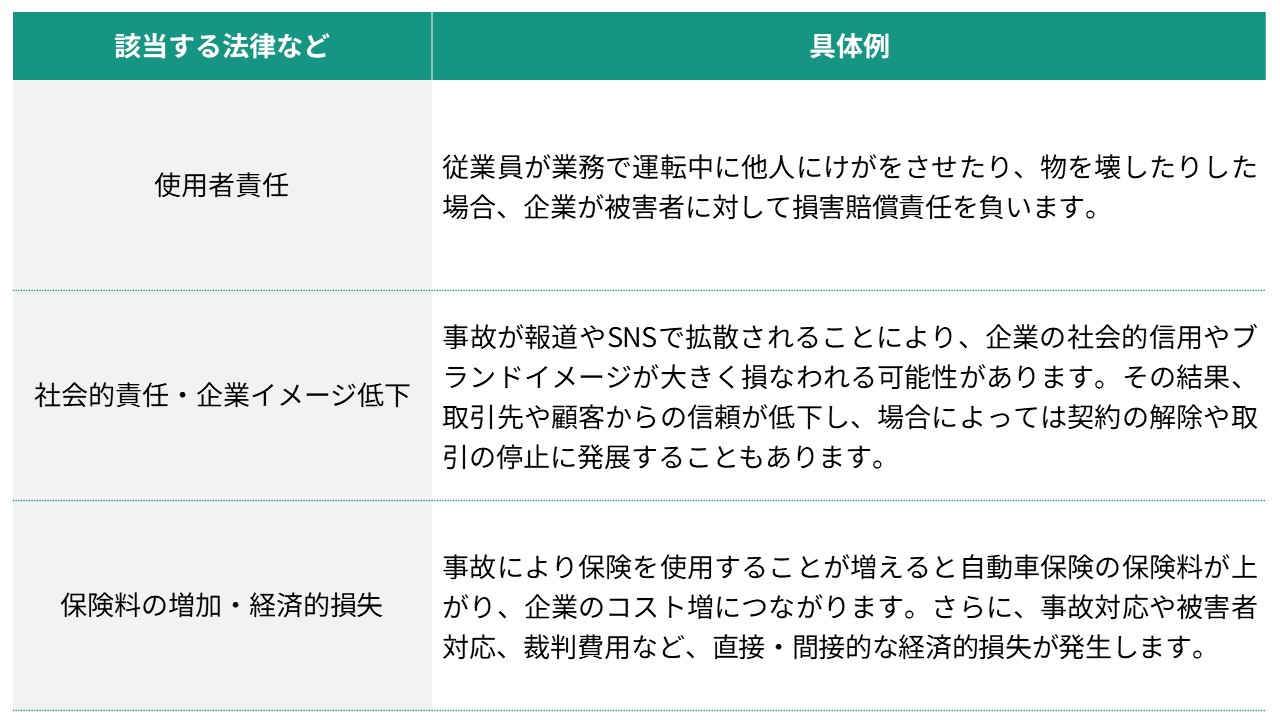

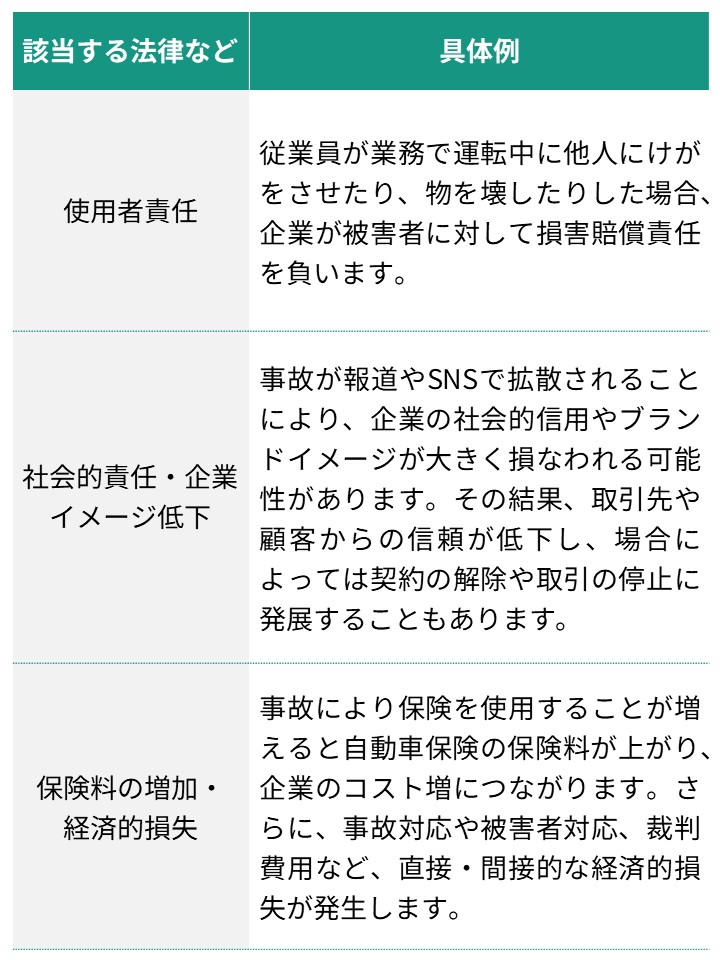

吉田)従業員が業務中に交通事故を起こしてしまうと、本人だけでなく企業も大きな責任を負うことになります。例えば、次のようなものが挙げられます。

このようなことを踏まえ、「交通事故は従業員だけの問題ではなく、会社全体の問題」という意識を持つことが、従業員にとっても会社にとっても不可欠です。

企業の管理責任がより厳しく問われる時代に

ーー企業の交通リスクをめぐって、社会環境や法制度には変化がありますか?

吉田)はい、企業の管理責任はこれまで以上に厳しく問われるようになっていると言えます。

たとえば、2021年6月に千葉県八街市で飲酒運転のドライバーが運転するトラックが下校中の小学生の列に突っ込み、児童2人が死亡、3人が重傷を負うという事故を受けて、2022年4月に改正道路交通法施行規則が施行され、「白ナンバー」※1の車を所有する企業に対してもアルコール検知器を用いたアルコールチェックが義務化され、安全運転管理者の業務に追加されました

※1 白ナンバー:有償で人や荷物を運ぶ「営業用」の車両「緑ナンバー」以外の営業車や社有車。

このような状況で、アルコールチェックをしなかったために、従業員が業務中に飲酒運転を行い、交通事故を起こしてしまったら、企業が「知らなかった」では済まされません。アルコールチェックを怠った企業が法的な責任を問われることはもちろん、社会からの非難も免れません。

講習の効果を持続するために重要なのは“継続性”

ーーそうした状況の中で、吉田さんが企業に対して安全運転講習を行う現場では、どのような点を重視しているのですか?

吉田)「講習の効果をいかに持続させるか」という点が一番重要だと考えています。一方、効果を持続させるのは、非常に難しいことも事実です。

どんなに講師が説得力のある講習を行っても、その内容を1か月間意識できる従業員もいれば、翌日には忘れてしまう従業員もいます。人間は、時間が経つとどうしても忘れてしまうものなので、効果を持続させるためには、継続的な教育や指導を行うことが不可欠です。

その中で、私たちがここ最近、特に力を入れているのが「オンデマンド形式の講習動画配信」です。

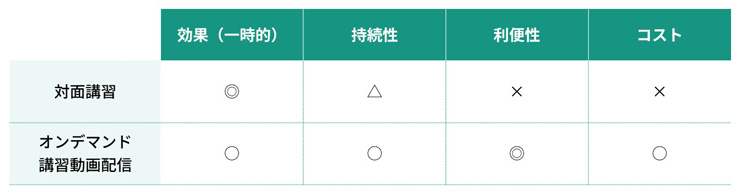

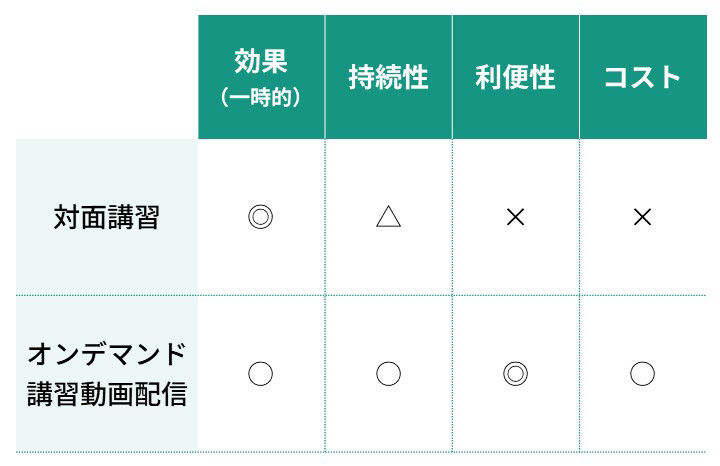

対面の講習は、講師が直接説明することで説得力が増し、受講した従業員の安全運転意識も一時的に高まると思います。しかし、これを継続的に実施しようとすると、講師を招くコストもかかりますし、従業員には会場に集まってもらう必要があり、1度だけで対象者全員に受講してもらうのは難しい場合もあります。

これに対して、オンデマンド形式の講習であれば、いつでもどこでも従業員の都合に合わせて受講することができます。また、何よりも繰り返し受講できるので、安全運転意識を継続的に高めることや管理者による教育・指導の機会を増やすことも期待できます。

【メリット・デメリット】対面講習とオンデマンド形式の講習動画配信

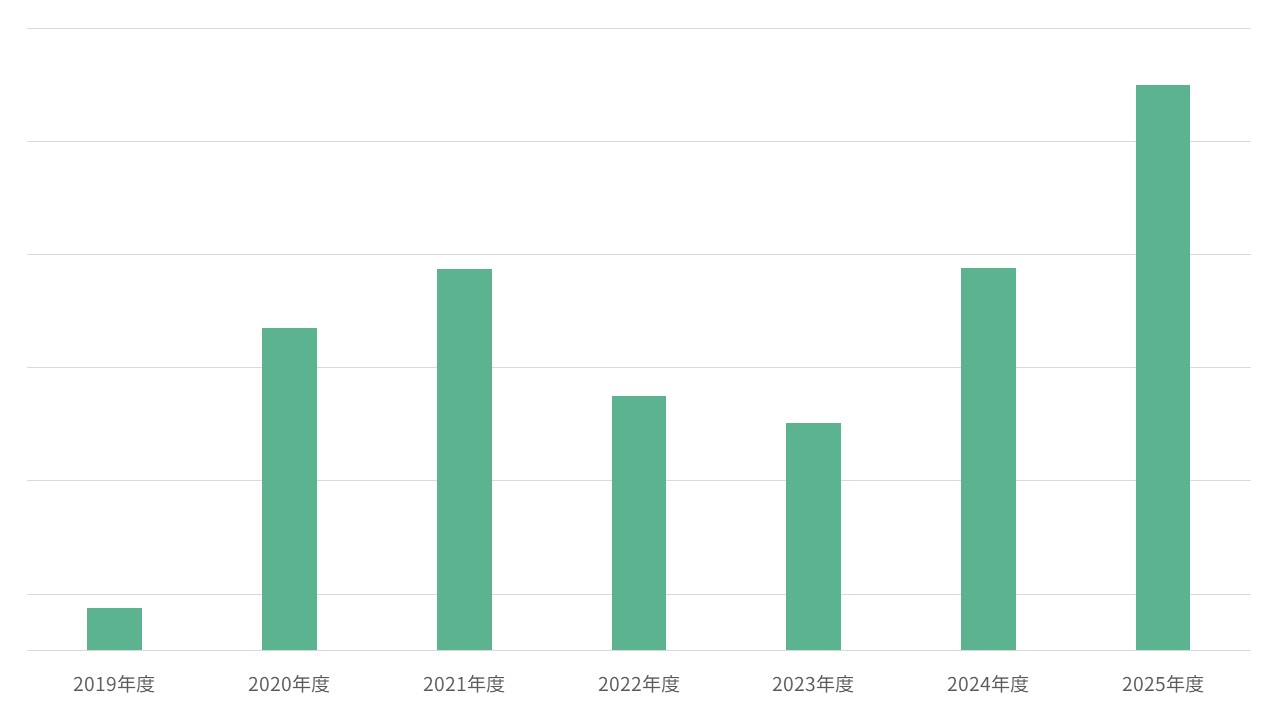

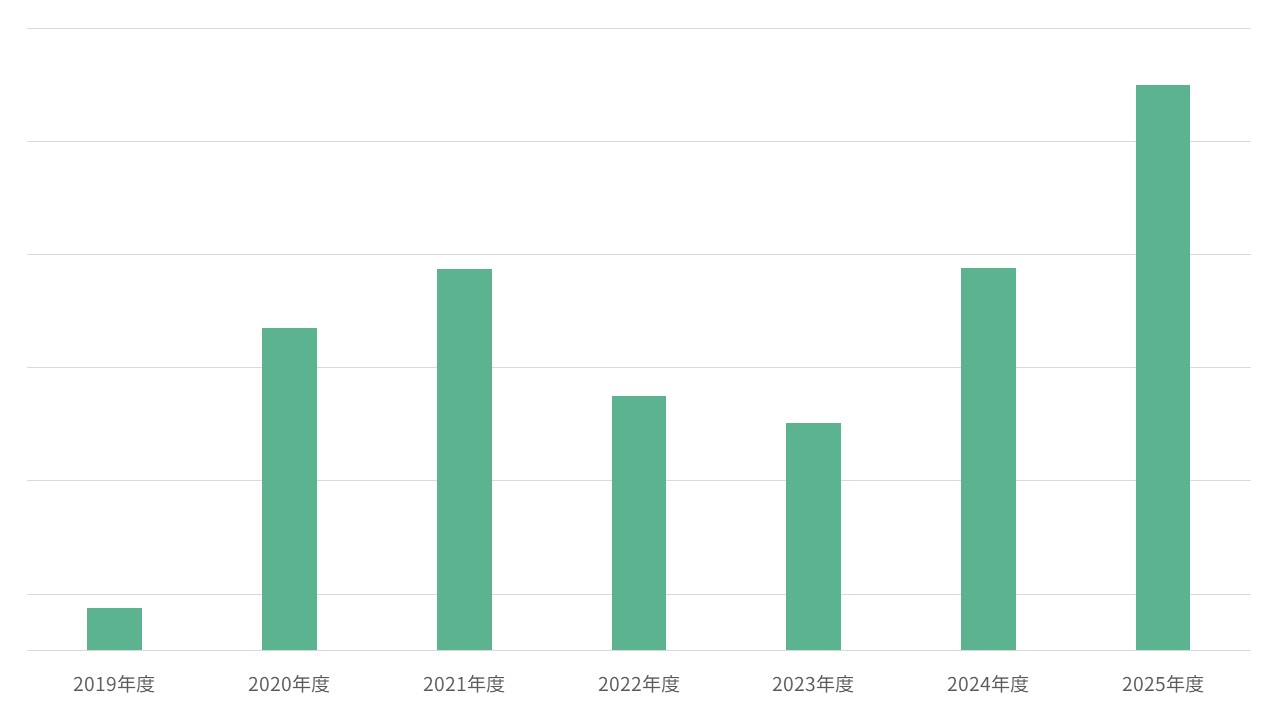

次のグラフは、当社のオンデマンド形式の講習動画配信の利用件数の推移です(2025年度は見込み)。新型コロナウイルスの感染拡大(2020年~)により、対面での講習のニーズが大幅に減少したことを受けて、講習の内容を動画で配信することにしました。

オンデマンド形式の講習動画配信の利用件数

コロナ禍の収束に伴い、対面での講習のニーズが戻りつつありますが、オンデマンド形式で講習を視聴するスタイルが広く普及したことと、先ほどお伝えしたように、オンデマンド形式による継続的な教育・指導のメリットを考慮して、2024年度からオンデマンド形式の講習動画配信コンテンツを拡充しています。

経営トップが交通安全を「全社の重要課題」として率先推進することがカギ

ーー従業員の交通安全意識を高めるために、企業が今すぐできる対策はありますか?

吉田)企業のトップ自らがリーダーシップを発揮し、交通安全を「全社の重要課題」として率先して推進することが不可欠だと思います。

社有車の管理や交通事故の防止に向けた活動は、企業の総務部門などの担当部門が担うことが多いですが、実際にコンサルタントとして企業の現場を見ていると、担当部門だけで取り組んでいる場合、現場の管理者が積極的に交通事故防止活動に関与する意識が薄くなりがちです。そのため、全社的に安全運転意識を高めることに非常に苦労されている企業が多いという印象を受けます。

そのため、トップが交通安全を全社の重要課題として掲げ、リーダーシップを発揮し、担当部門を中心に全社を挙げて計画的に交通事故防止に取り組む体制を構築することが先決です。このような体制構築により、現場の管理者も管下従業員に安全運転に関する日常的な声かけや意識づけを積極的に行うようになり、従業員の安全運転意識を継続的に高めることが期待できます。また、交通事故が発生した場合には、その原因や再発防止策を十分に検討したうえで、社内に共有することも交通事故防止に有効な取り組みとなります。

このような取り組みの中で、オンデマンド形式の講習動画配信を活用いただくことは、現場管理者が従業員一人ひとりに安全運転の意識づけを行うきっかけにもなりますし、継続的な教育・指導を実現する手段としても有効です。

安全運転講習などの安全運転教育を形式的なもので終わらせるのではなく、従業員の命を守り、企業のリスクを減らし、社会からの信頼を高めるための“投資”として、ぜひ積極的に取り組んでいただきたいと思います。

(本インタビューは、2025年7月2日に実施されたものです)

企業の車両管理者の皆さま 次のようなお悩みはありませんか?

- 従業員の安全運転意識が低く、交通事故の増加や企業イメージの悪化につながらないか心配…

- 安全運転講習を実施したいが、全員を集めての実施は困難…

- 講習を実施したものの、有効性がわからない… など

当社の「従業員向け交通安全eラーニング」ならお悩みを解決できます!

- 従業員の安全運転意識向上により、交通事故の発生や企業イメージの悪化を未然に防ぎます

- オンデマンド形式での受講により、個人のスケジュールにあわせた受講が可能です

- 動画視聴後の確認テストにより、受講有無や理解度も把握できます