生物多様性を守るためのお金の集め方「グリーンボンド」とは?

[このコラムを書いた研究員]

- 専門領域

- 気候変動・自然資本

- 役職名

- 研究員

- 執筆者名

- 山根 未來 Miki Yamane

2025.3.18

流れ

- そもそも生物多様性とは?

- 生物多様性を守るにはいくら必要?

- グリーンボンドとは?

- グリーンボンドの資金はどのように使われているの?

- グリーンボンドを使った生物多様性保全の例

- 自治体グリーンボンドの資金使途の実態調査

- 生物多様性保全と気候変動の同時解決を目指して

野菜やお米といった食べ物、薬の原料や木材、きれいな水や空気、そして自然災害の抑制など、普段の私たちの暮らしの基盤として、実は様々な恵みをもたらしているのが「生物多様性」なんです。しかし、今この「生物多様性」が失われつつあり、世界で深刻な問題として指摘されています。

生物多様性を守り回復させるには、世界全体で毎年100兆円以上もの資金が不足しているともいわれていますが、様々な課題があり、十分な資金を集めるのが難しいのが現状です。 そこで今回は生物多様性、そして環境課題を解決するためのお金の集め方「グリーンボンド」について、分かりやすく解説します。

そもそも生物多様性とは?

生物多様性とは、動物や植物、菌やバクテリアなど、多様な生き物が自然環境の中で暮らし、お互いの違いを活かしながらつながり、調和していることを指します。豊かな自然や生き物のつながりは、安全な水や食べ物を提供し気候を安定させるなど、私たちの暮らしを支えています。

しかし今、私たち人間の活動によって生物多様性が失われ、自然が減少し、生き物の絶滅するスピードが速まっています。こうした生物多様性の減少を止めるために、自然や生物多様性を守る取り組みが増えてきています。

生物多様性を守るにはいくら必要?

ただ、生物多様性を守るためには、次のような幅広い取り組みが求められ、政府や国際機関だけでなく、企業や投資家などのあらゆる団体から多額の費用が必要になります。

- 保護地域やOECM(※保護地域以外で生物多様性保全に資する地域)の登録・管理をする

- マングローブ、湿地、海草など沿岸生態系の回復活動をする

- 都市部において緑地を増やしたり、生き物の生息・生育空間を作ったりする

- 絶滅危惧種を保護したり、生息地の復元をしたりする

- 化学肥料・化学農薬の使用を減らし、土壌を修復・改善する

- 違法伐採された木材を調達せず、森林認証制度を優先的に活用する

米国の研究機関であるThe Paulson Institute(ポールソン研究所)によると、生物多様性を守るためには、2030年までに年間7,220億~9,670億米ドル、日本円で約108~145兆円もの費用がかかるともいわれています。

また生物多様性保全に関する世界的な目標である「昆明・モントリオール生物多様性枠組」では、「年間7,000億米ドル(日本円にして、約105兆円)」の生物多様性のための資金ギャップを縮小させることがゴールとして掲げられています。

しかし、そもそも自然や生物多様性の価値を”お金”に換算するのが難しいことや、自然にどのくらい良い/悪い影響をもたらしたかを評価するための基準や方法が確立されていないなどの様々な要因が重なり、結果として生物多様性を守るために必要なお金を集めることが難しく、十分な資金を確保できていないのが現状です。

グリーンボンドとは?

「生物多様性を守るためには多額の費用が必要だけど、十分な資金を集めるのが難しい」。しかし今、そんな課題の解決に役立つであろうと注目されているのが、資金を集める仕組み「グリーンボンド」と呼ばれる債券です。

このグリーンボンドを発行するのは、企業や地方自治体などで、太陽光発電の設置や森林保全活動といった、生物多様性の保全、気候変動対策、環境保全につながる事業やプロジェクトの資金を集めるために発行します。

日本ではこれまでに、企業だけでなく大学や自治体など、様々な組織がグリーンボンドを発行しています。またグリーンボンドは環境問題を金融面から解決する手段として、多くの投資家からも関心を集めています。

グリーンボンドの資金はどのように使われているの?

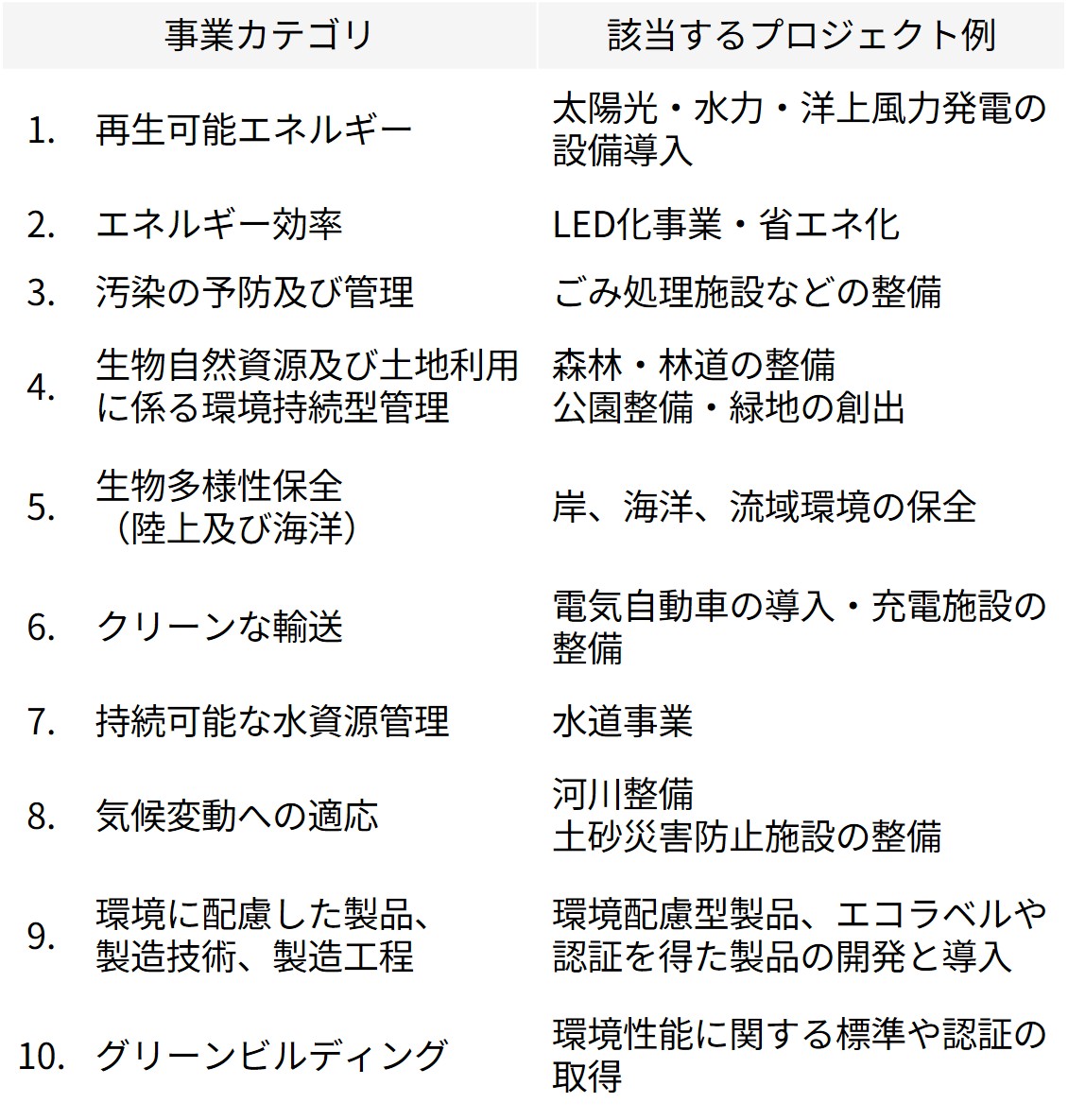

グリーンボンドの国際的な基準として知られている国際資本市場協会(ICMA)の「グリーンボンド原則」では、グリーンボンドの資金が使われる10の環境関連事業カテゴリを紹介しています。グリーンボンドを発行する多くの組織は、債券で集めた資金をどのような環境活動に使うかを、この事業カテゴリに基づいて公表しています。

【図表1】ICMAによるグリーンプロジェクトの事業カテゴリとプロジェクト例

| 事業カテゴリ | 該当するプロジェクト例 |

|---|---|

| 1. 再生可能エネルギー | 太陽光・水力・洋上風力発電の設備導入 |

| 2. エネルギー効率 | LED化事業・省エネ化 |

| 3. 汚染の予防及び管理 | ごみ処理施設などの整備 |

| 4. 生物自然資源及び土地利用に係る環境持続型管理 | 森林・林道の整備 公園整備・緑地の創出 |

| 5. 生物多様性保全(陸上及び海洋) | 岸、海洋、流域環境の保全 |

| 6. クリーンな輸送 | 電気自動車の導入・充電施設の整備 |

| 7. 持続可能な水資源管理 | 水道事業 |

| 8. 気候変動への適応 | 河川整備 土砂災害防止施設の整備 |

| 9. 環境に配慮した製品、製造技術、製造工程 | 環境配慮型製品、エコラベルや認証を得た製品の開発と導入 |

| 10. グリーンビルディング | 環境性能に関する標準や認証の取得 |

グリーンボンドを使った生物多様性保全の例

グリーンボンドを活用して生物多様性保全に関する活動へ資金を提供する例もあります。例えば、世界銀行は2022年に、南アフリカのクロサイの保全と地域コミュニティを支援するためにグリーンボンドを発行しました。また国内でも、グリーンボンドで集めた資金の一部を、トキやコウノトリのための生息環境整備など、生物多様性保全に関する取り組みに使っているケースがみられます。

自治体グリーンボンドの資金使途の実態調査

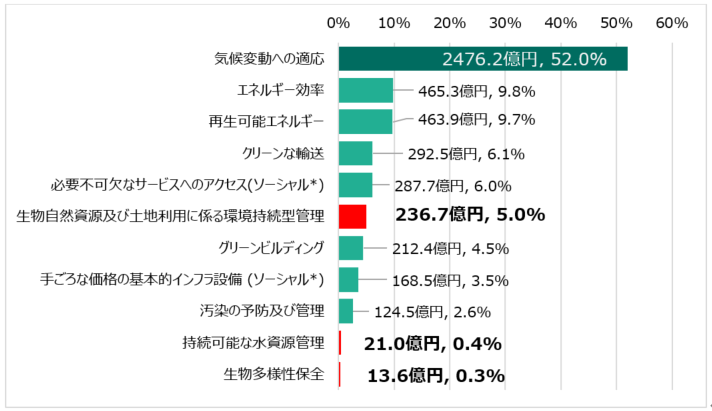

これまでのグリーンボンドの中で、どれほどの資金が自然や生物多様性保全に向かっているのでしょうか? 2023年10月までに自治体が発行したグリーンボンド等を対象に、どれだけの資金が自然保全に使われているかを把握する調査をしました。

調査では、ICMAの事業カテゴリ別に合計資金充当額を確認しました(図表2参照)。そのうち「生物自然資源及び土地利用に係る環境持続型管理」「生物多様性」「持続可能な水管理」の事業カテゴリを自然に関する事業と定めて、自然に向かった資金額を確認しました。

結果、自治体のグリーンボンドでは自然に関する事業への資金は少ないことが分かりました。資金の半分以上が「気候変動への適応」に使われていました。次いで「エネルギー効率」「再生可能エネルギー」など、気候変動の緩和に関する取り組みへ、多くのお金が充てられていることが分かりました。

【図表2】自治体グリーンボンドの事業カテゴリ別の合計資金充当額

※(ソーシャル)はサステナビリティボンドの資金使途に含まれるソーシャルプロジェクトの事業区分を意味する。

生物多様性保全と気候変動の同時解決を目指して

生物多様性の損失と気候変動は、互いに影響し合う課題であり、これらを一緒に解決することが必要です。さらに自然を守ることで、気候変動の解決への相乗効果をもたらすこともあります。

例えば、「雨庭」がその一つです。雨庭とは、屋根やアスファルトに降った雨水を、下水道にそのまま流さずに一時的に溜めて、地中にゆっくり浸透させるための庭や緑地を指します。自然が持つ機能を活かし、豪雨などの水害対策としての役目を果たす雨庭には政府や自治体、一般市民など多くの人が関心を寄せています。

その他にも、森林や藻場(※海岸近くの浅い海で海藻や海草が茂っている場所)が炭素を吸収する機能を持つため、新しいビジネスチャンスとして期待されています。

このように自然を活用した解決策を進め、生物多様性の保全と気候変動の解決を一緒に進めることが今後さらに重要となります。こうしたアプローチは、自然に向けての資金の流れが変わり、自然への資金動員がさらに加速する大きなカギとなるでしょう。

【参考文献】

The Paulson Institute「Financing Nature: Closing the Global Biodiversity Financing Gap」

環境省「昆明・モントリオール生物多様性枠組について」

世界銀行「野生動物保護債(Wildlife Conservation Bond)」

あわせて読みたい

基礎研コラムシリーズ

地方公共団体のグリーンボンドの資金使途に関する実態調査 ~自然や生物多様性の保全に向けて~「リサーチ・レター(2024 No.8)」

https://rm-navi.com/search/item/2076