お米の買いだめ“パニック購買”とその背後にある認知バイアスの罠~「内集団バイアス」とは

[このコラムを書いた研究員]

- 専門領域

- 食料安全保障、マイクロファイナンス

- 役職名

- 主席研究員

- 執筆者名

- 新納 康介 Kousuke NIIRO

2025.4.3

お米の価格高騰が続く中、農林水産省は消費者がお米を買い急ぐ状況ではないとして、冷静な行動を呼びかけています。本来“買いだめ”は、計画的な備蓄を目的としますが、不安に駆られて過剰に買いだめすることを「パニック購買」といいます。

人はなぜパニック購買に走ってしまうのでしょうか。その心理メカニズムと脅威についてアンケートの結果とともに紹介します。

流れ

- 過剰な買いだめ、パニック購買とは

- 買いだめの経験のある人の割合

- 買いだめは良くないことと考えている人は多い

- 買いだめの経験の有無と善悪の認識

- パニック購買を促す内集団バイアスとは

- 内集団バイアスが強まるとき

- 自分の属する集団のためなら、良くないとされる行動も実行できる

- まとめ

過剰な買いだめ、パニック購買とは

古くはオイルショック時のトイレットペーパー騒動、東日本大震災後の生活必需品の買いだめ、最近では「令和の米騒動」など、消費者の買いだめにより店頭から品物が消える事態はたびたび起きています。それは日本に限った話ではなく、コロナ禍には様々な国で起きていました。

こうした過剰な買いだめは、「パニック購買(Panic Buying)」と呼ばれています。災害や社会的不安、経済危機などの状況で、消費者が不安に駆られて、商品を必要以上に購入する行動を指し、主な特徴としては以下のようなものがあります。

- 過剰購入: 商品を一度に必要以上に購入する。

- 自己中心性: 他者のニーズを考えず、自分や自分の家族の安全を最優先に行動する。

- 社会的連鎖: 他の人々が購入するのを目撃することで、同じ行動をとる。

- 商品不足の加速: パニック購買が商品不足を引き起こし、それがさらなるパニックを助長する。

買いだめの経験のある人の割合

日本では2024年8月の「南海トラフ地震臨時情報」の発表を受け、お米の買いだめが急増し、「令和の米騒動」が発生しました。その背景を踏まえ、MS&ADインターリスク総研は2024年11月に消費者アンケート調査(有効回答数1000名)等を実施しました。この中では、パニック購買を「品薄になりそうな状況での買いだめ行為」としています。

アンケートの結果についてみていくことにします。

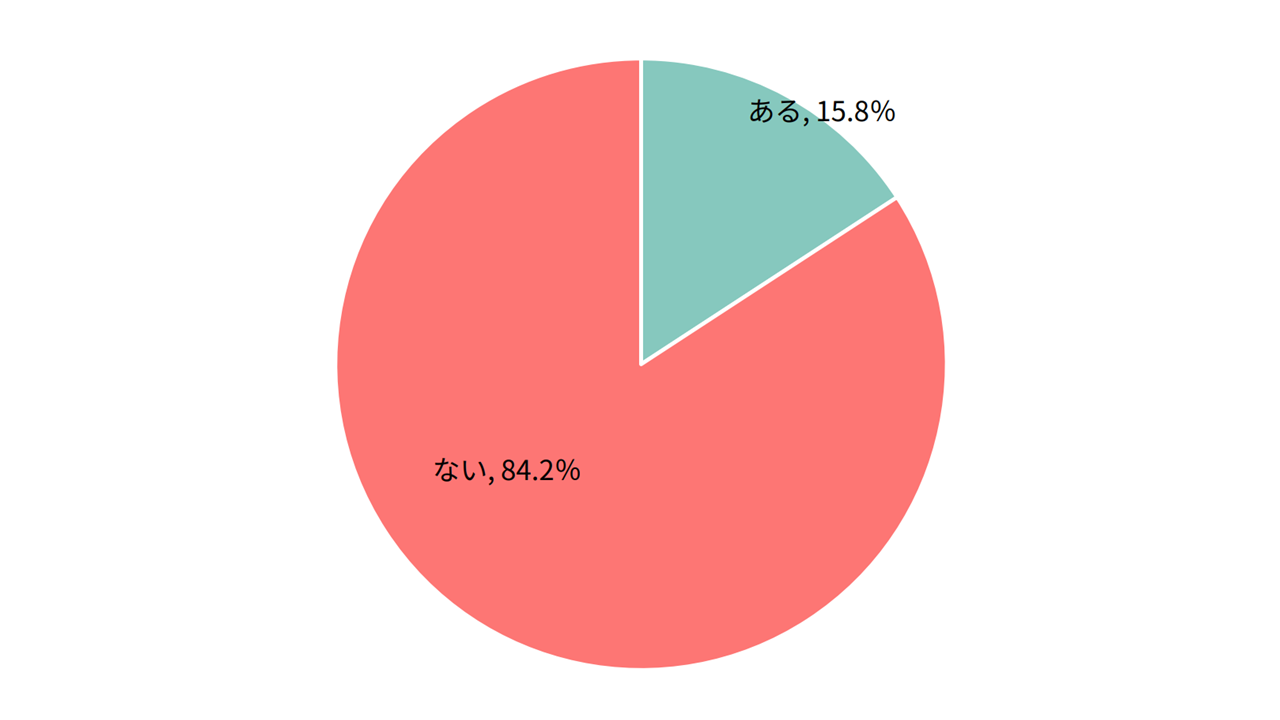

「品薄になりそうな状況で、お米などの主食の買いだめをした経験」について聞いたところ、買いだめの経験があるとした回答者は15.8%でした(図1)。

図1 あなたは過去に、品薄になりそうな状況で、主食の買いだめをした経験はありますか

買いだめは良くないことと考えている人は多い

お米などの主食の過剰な買いだめを沢山の人が一度に行ったら、主食が手に入らない人が出てきてしまいます。

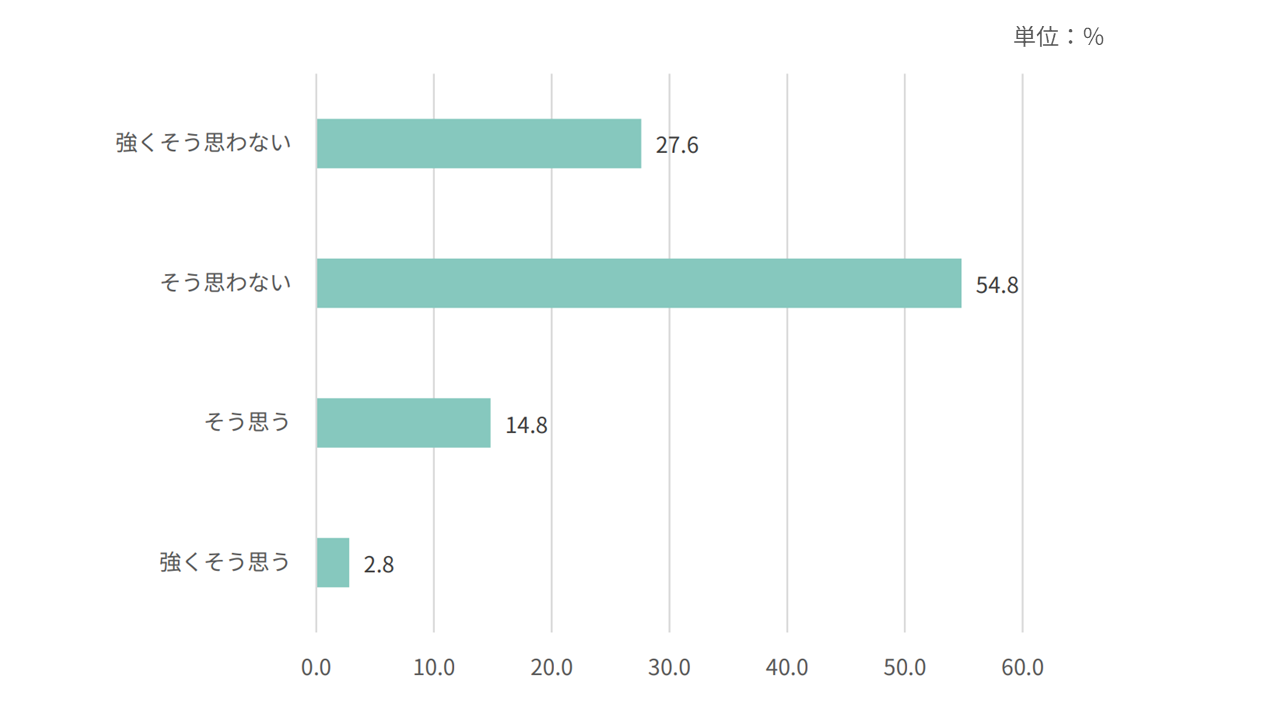

この点を踏まえ、アンケートでは、「お米などの主食が品薄になりそうな状況で、買いだめをすることは、消費者全体にとって良いことと思うか」について聞きました。

その結果、「良いことではない(そう思わない+強くそう思わない)」という回答が8割超になりました(図2)。多くの回答者がパニック購買の問題を認識していることが窺えます。

図2 お米などの主食が品薄になりそうな状況で買いだめをすることは、 消費者全体で見た場合、良いことでしょうか

買いだめの経験の有無と善悪の認識

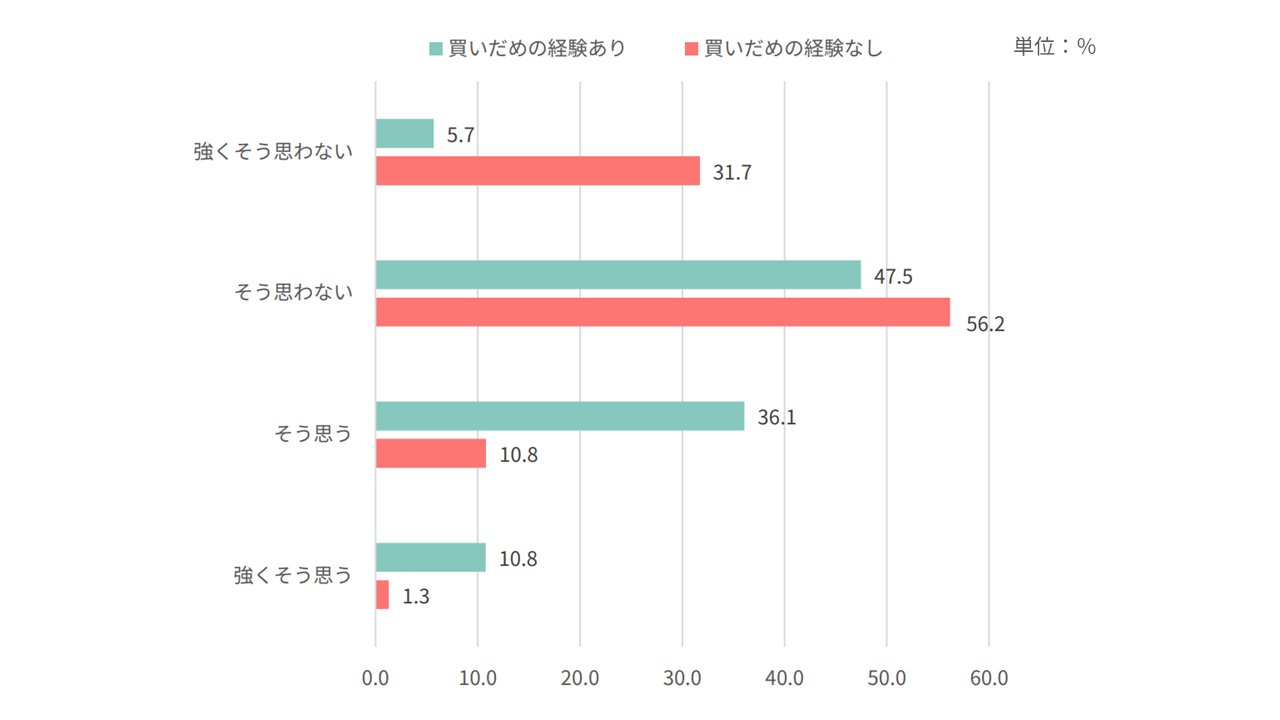

そこで、買いだめの経験がある回答者(158人)と、買いだめの経験がない回答者(842人)が、上記設問に対してどう回答したかを比較してみました。すると、買いだめの経験がある回答者はそれが「良いこと(そう思う+強くそう思う)」とする値が高く、「良くないこと(強くそう思わない+総思わない)」とする値が低いことが明らかになりました(図3)。

図3 品薄になりそうな状況でお米などの主食の買いだめをすることは、消費者全体で見た場合、良いことでしょうか(買いだめの経験別)

パニック購買を促す内集団バイアスとは

先ほどのアンケートの結果からは、買いだめをした経験がある人ほど、買いだめという行為を正当化する傾向にあることが窺えます。

自己中心的な行動を行い、それを正当化する人の心理については、様々な認知バイアスが当てはまりますが、今回は内集団バイアス(In-group Bias)について考えてみたいと思います。

内集団(In-group)とは、人が属している、または強い帰属意識を感じる集団のことを指します。内集団は小さなものから大きなものがありますが、以下が挙げられます。

- 家族

- 友人グループ

- 職場のチーム

- 学校や会社

- 民族や国

内集団バイアスとは、自分が属する内集団の人を優遇・ひいきする傾向です。出身県のスポーツを応援することや愛校心といったことは多くの人が思い当たると思います。

内集団バイアスが強まるとき

内集団バイアスが強いと、自分の属する集団の利益を優先したり、他の集団を差別したりするようになります。また、自分の属する集団の利益が、他の集団に脅かされそうになると、それを守るために内集団バイアスが強まります。

最悪の例は国、民族、宗教間の対立ですが、競合他社への対抗心で内集団バイアスが強まるということはビジネスの場面でイメージしやすいと思います。

自分の属する集団のためなら、良くないとされる行動も実行できる

内集団バイアスで注意すべき点として、それが強まると、ルールやモラルを逸脱した行為をする人がでることが挙げられます。例えば、本コラムのテーマであるパニック購買は以下のようなプロセスで内集団バイアスが強まることで行われることが考えられます。

- 自分と家族にとって大事な食べ物が品薄となっている

- その食べ物が他人に先に購入されてしまう不安が生じる

- 不安の解消のために自己中心的な行動(パニック購買)に走る

- そのような行動を「家族のために良いこと」と正当化する

- パニック購買がさらなるパニック購買を呼び、価格高騰が起きる

まとめ

上記のように、パニック購買のようなモラルを逸脱した行動は、「自分の属する集団のため」と正当化されることがありますが、その行動は、集団外の人々を傷つけるおそれがあります。このように、ある人の活動が、直接関係のない人や社会に損害や費用を与えることを「負の外部性」といいます。

このような内集団バイアスおよびその作用については警戒が必要です。なぜなら、内集団バイアスが強い集団はそのような「身内」の行動を許容してしまいがちだからです。この点は企業のコンプライアンス違反の原因を考えるうえでも参考になるでしょう。

【参考文献】

・Cadsby et al. (2016) In-group favoritism and moral decision-making Journal of Economic Behavior & Organization Volume 128

・辻さちえ(2023)「行動経済学から考える不正」『インテグレックスホットプレス第110回』株式会社インテグレックス

あわせて読みたい

-

レポート/資料

消費者の食料安全保障に関する意識について~アンケート調査結果より(2024年版)「リサーチ・レター(2024 No.7)」

日本の消費者は食料安全保障とそれを阻む脅威にどのような考えを持っているのか?当社は2024年11月に消費者1,000人に対してアンケート調査を実施。調査の結果とデータ分析の結果を紹介します。

-

コラム/トピックス

食べ物が“武器”に?知っておきたい「食料安全保障」のキホン

天候不順に円安、そして物流・資材コストの上昇などの影響で、どんどん高くなるコメや生鮮食品の価格。この記事では、こうした状況を理解するために必要なキーワード「食料安全保障」について解説します。

-

コラム/トピックス

開発途上国だけの問題ではない飢餓と食料不安 ~国際貢献と自国の問題解決に関する世界の現状は?~

MS&ADインターリスク総研では、日本の食料支援に関し、開発途上国と自国のどちらを優先すべきかについてアンケートを行いました。このアンケート結果と世界の飢餓の現状などについて、わかりやすく解説します。