自転車の「ながらスマホ運転」 安全運転の自己評価が高く罰則を認識している人たちの実際の行動は?

[このコラムを書いた研究員]

- 専門領域

- 食料安全保障、マイクロファイナンス

- 役職名

- 主席研究員

- 執筆者名

- 新納 康介 Kousuke Niiro

2025.10.8

自転車を運転中にスマホを使用する「ながらスマホ」に対する罰則が2024年11月に強化されてから1年近くがたちました。

こうした中、MS&ADインターリスク総研は自転車ユーザーの意識と運転の実態を探るべく、2025年8月に自転車ユーザー1,000人に対してアンケート調査を実施しました。

そこからは、どんなことが見えてくるのか?調査とデータ分析の結果の一部をご紹介します。

流れ

- 回答者の安全運転に関する自己評価は高い

- 6割超が「ながらスマホ運転」の罰則を認識

- ながらスマホ運転をしたことがある回答者は約15%

- 安全意識と罰則の認識と実際の行動のギャップ

- ながらスマホ運転をすることに対して多くの人が「問題がある」と認識

- まとめ

回答者の安全運転に関する自己評価は高い

調査は、2025年8月18日から21日の間にインターネットで行い、15歳から59歳までの各年代の男女100人ずつから回答を得ました。

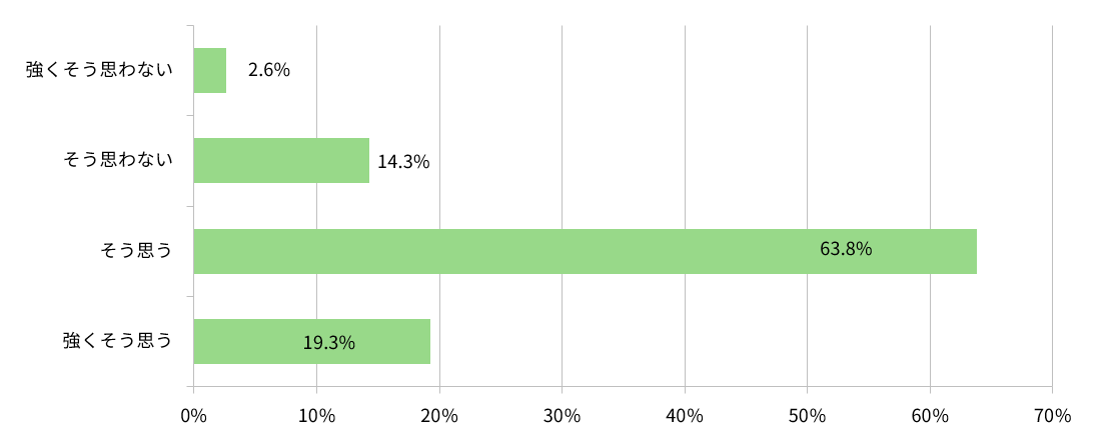

調査では冒頭に、回答者へ「周囲と比べて自分は交通ルールを守っており自転車の安全運転ができている」かを聞きました。その結果、「強くそう思う」と「そう思う」の合計は83.1%でした(図表1)。

【図表1】周囲と比べて、自分は交通ルールを守っており自転車の安全運転ができていると思いますか(n=1,000)

6割超が「ながらスマホ運転」の罰則を認識

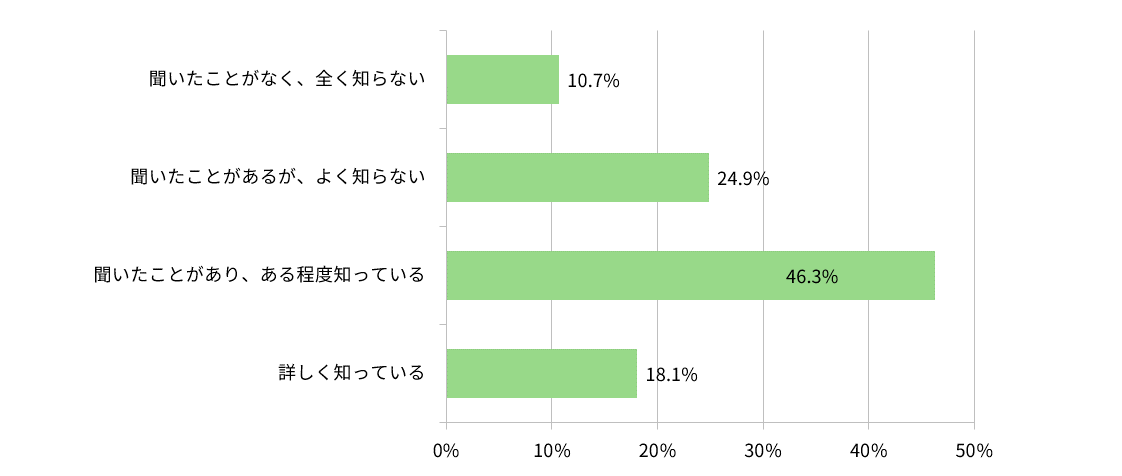

2024年11月から、改正道路交通法が施行され、自転車運転中にスマートフォン・携帯電話等の画面を注視あるいは通話をしながら自転車を運転(ながらスマホ運転)して事故などの危険を生じさせた場合は、「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」となり、罰則が強化されました。このことについて、「詳しく知っている」と「ある程度知っている」と回答した人の割合の合計が64.4%でした(図表2)。

【図表2】ながらスマホ運転をして事故などの危険を生じさせた場合は「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」となっていることはご存じですか(n=1,000)

ながらスマホ運転をしたことがある回答者は約15%

調査では、回答者が過去6か月の間に自転車を運転した際、「ながらスマホ運転をしたことがある」かについて聞きました。回答者の15.1%が「はい」と回答をしました(図表3)。

【図表3】ながらスマホ運転をしたことがある(n=1,000)

安全意識と罰則の認識と実際の行動のギャップ

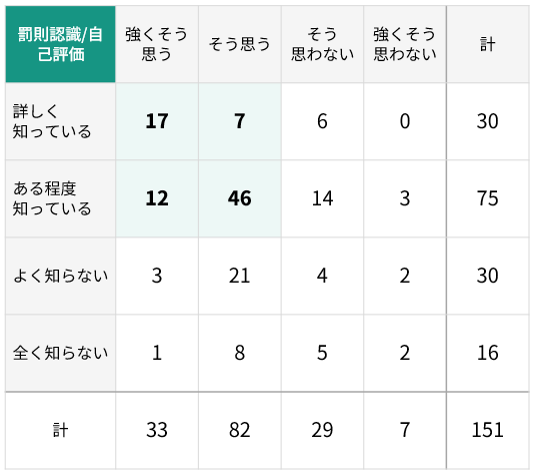

ながらスマホ運転をしたことがあると回答した151名について、前述の安全運転に関する自己評価およびながらスマホ運転の罰則の認識に関する設問の回答結果を集計しました(図表4)。その結果、安全運転に関する自己評価が高く、ながらスマホ運転の罰則を認識している回答者は、計82名となりました。この結果は、罰則の知識や安全意識の高さが、必ずしもながらスマホ運転の抑制につながっていないことを示唆しています。

【図表4】ながらスマホ運転をしたことがある回答者の安全運転に関する自己評価および「ながらスマホ運転」の罰則の認識

またこの結果には、人が情報を認識・解釈・判断する際に一方的な思い込みや誤解などで生じる思考パターン「認知バイアス」の存在が窺えます。人間は自分を「実際よりも良いものだ」と考えたがる傾向があります。これを「自己高揚動機(Self-enhancement Motivation)」と言います。この認知バイアスにより、人は自分のパフォーマンスを実際よりも良い方向に認識を歪めることで「自己高揚」を行います。つまり、ながらスマホ運転をする人でも、安全運転に関する自己評価、ながらスマホ運転の罰則の認識に関して、根拠なく「高い」としてしまったことが考えられます。

ながらスマホ運転をすることに対して多くの人が「問題がある」と認識

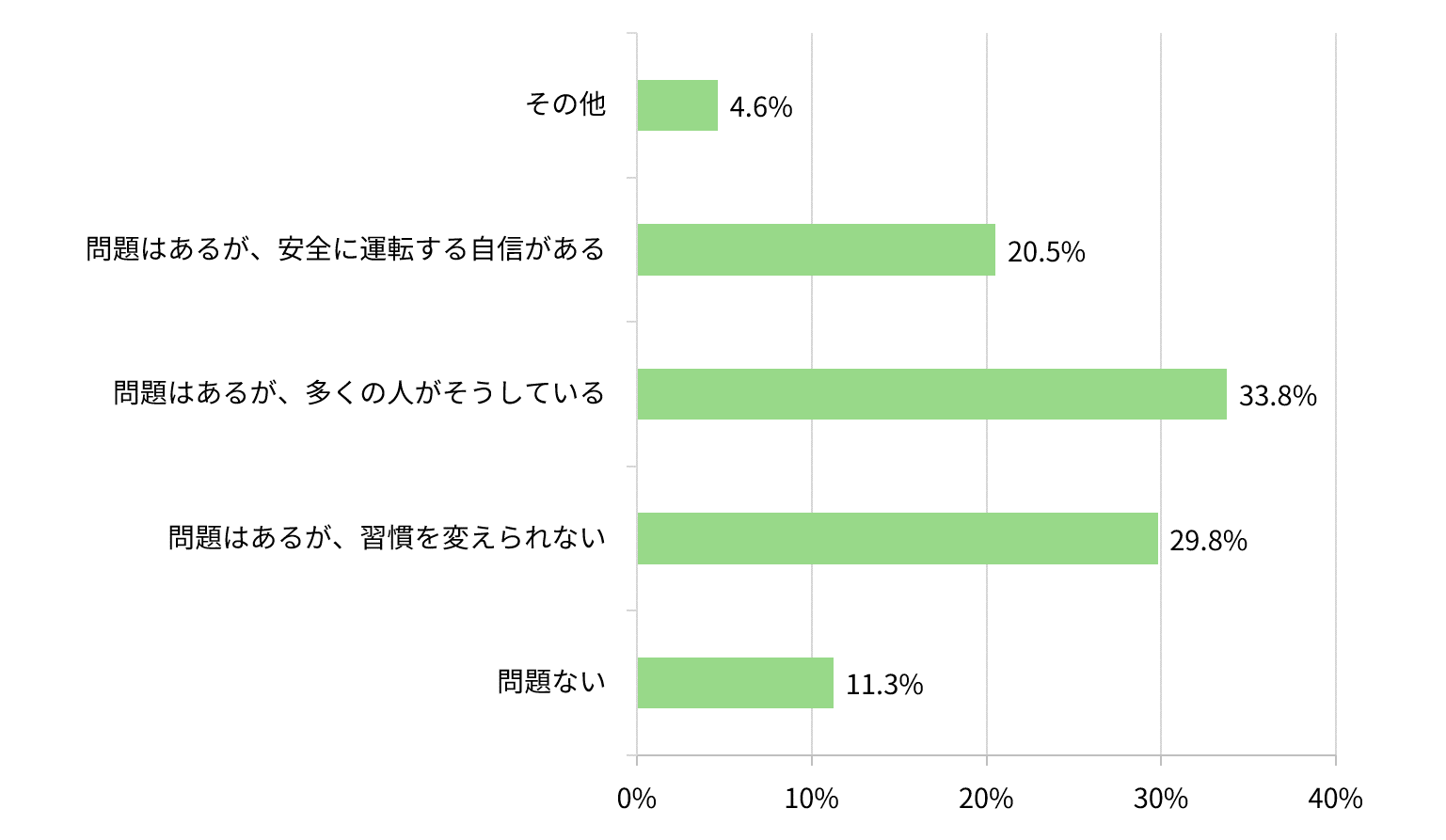

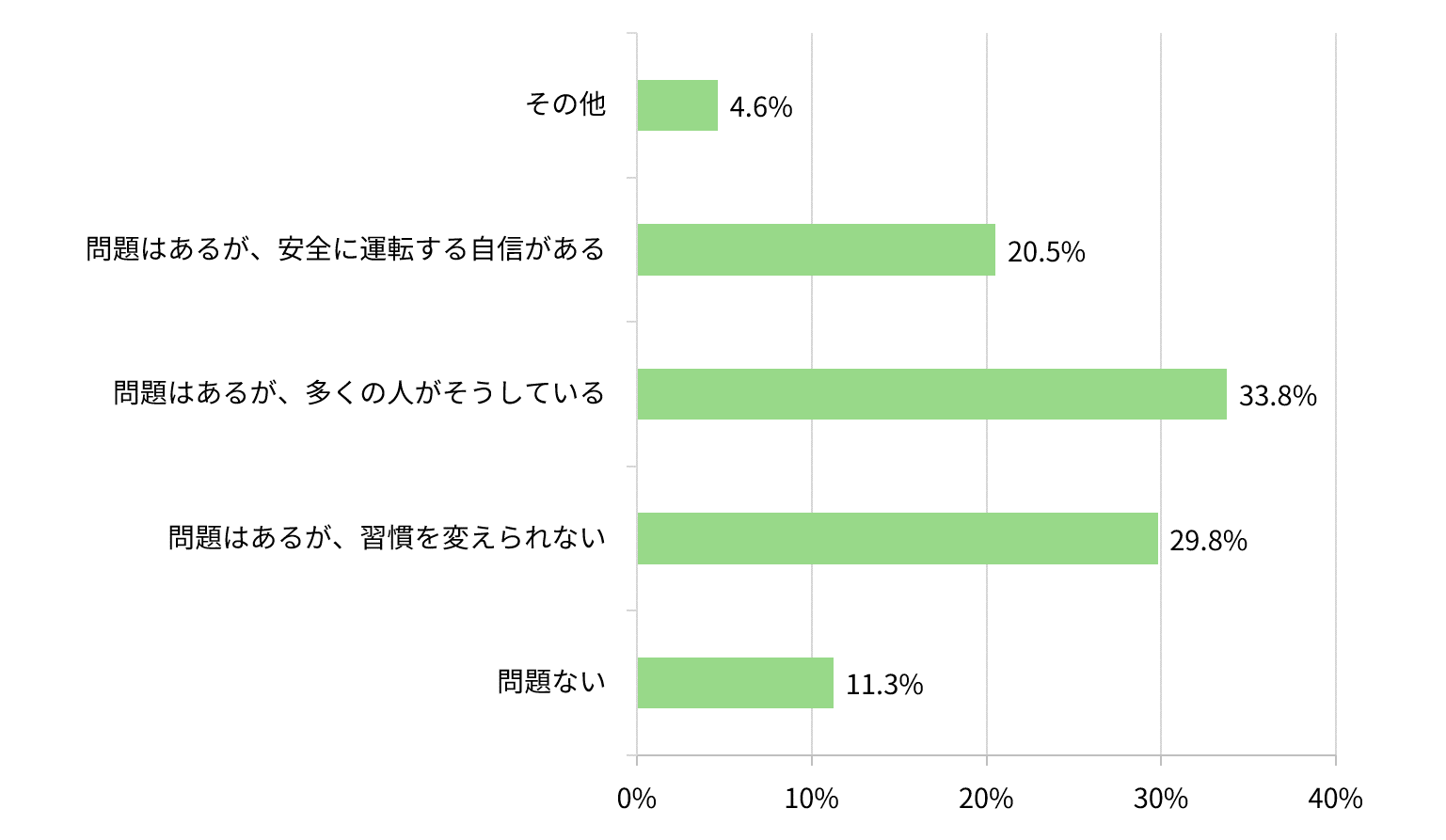

さらに、本調査では、ながらスマホ運転をしたことがあると回答した151名に、そのことについてどう思うかを聞いています。問題はあるが、安全運転に自信がある、多くの人がそうしている、習慣を変えられないと回答した合計は84.1%、「問題ない」とした回答者は11.3%でした(図表5)。

【図表5】ながらスマホ運転をすることについて、あなたご自身はどのように思いますか(n=151)

この結果からは、ながらスマホ運転をすることに対して多くの人が、「問題がある」と認識しつつも、「自分は安全にできる」「みんなやっている」「習慣だから仕方ない」といった理由で自分の行動を正当化する傾向が窺えます。

すでに起こってしまった事実についても自分に都合のいいように考え、前述の「自己高揚」をしたいという認知バイアスを「自己奉仕バイアス(Self Serving Bias)」と呼びます。この認知バイアスの特徴は自分の成功は自分の能力や努力の成果だと捉え、失敗したときは外部の要因(環境、他者)のせいにすることです。したがって、自己奉仕バイアスに囚われると、自己の行動の改善は困難になります。

まとめ

警察庁の統計によれば2024年の自転車が関わる交通事故は67,531件と、交通事故全体の23.2%を占めています。この割合は2016年の18.2%から増加傾向にあります。また、2024年の自転車の交通違反による検挙件数は51,564件と2016年の数の約3.7倍となっています。

今回の調査の結果を考慮すると、自転車の安全運転を促すためには、罰則や危険性の啓発だけでなく、「自分も例外ではなく事故のリスクがある」「自己評価の過信が危険である」といった気づきを与える心理的アプローチも必要かもしれません。

【参考文献】

藤田政博(2021)『バイアスとは何か』ちくま新書

警察庁ホームページ「交通事故発生状況」

https://www.npa.go.jp/publications/statistics/koutsuu/index_jiko.html

あわせて読みたい

自転車ユーザーの意識と運転の実態について~アンケート調査結果より(2025 年版)

https://rm-navi.com/search/item/2288

「自分は周囲より安全運転ができている」と考える人が7割超? “自信過剰”をもたらす認知バイアスの罠とは?

https://rm-navi.com/search/item/1953

「歩きスマホはいけない」と8割以上の人が思っているのに、なぜやめられない?

https://rm-navi.com/search/item/1896

歩きスマホに関する実態と意識について ~アンケート調査結果より~【リサーチレター 2020年 第2号】

https://rm-navi.com/search/item/1131