自転車損害賠償責任保険の加入実態~加入を義務とする都道府県の条例と自転車ユーザーの認識は?

[このコラムを書いた研究員]

- 専門領域

- 食料安全保障、マイクロファイナンス

- 役職名

- 主席研究員

- 執筆者名

- 新納 康介 Kousuke Niiro

2025.11.4

手軽な移動手段として子どもからお年寄りまで多くの人が利用する自転車。一方で、最近では、自転車による事故で加害者が高額の損害賠償を命じられるケースも出ています。こうした中、自治体が条例によって「自転車損害賠償責任保険」などへの加入を義務付ける動きが広がっています。

そこで、MS&ADインターリスク総研が2025年8月に実施した自転車ユーザー1,000人に対するアンケート調査から、「自転車損害賠償責任保険」の加入実態などに関する調査結果と分析結果の一部をご紹介します。

流れ

- 自転車損害賠償責任保険の加入実態

- 回答者が住む都道府県の自転車損害賠償責任保険に関する条例

- 自転車損害賠償責任保険の条例を正しく認識している回答者は28.8%

- 「条例を正しく認識していること」が保険加入率に影響

- まとめ

自転車損害賠償責任保険の加入実態

自転車損害賠償責任保険とは、自転車利用中の交通事故で、他人の身体や財物に対する損害を補償する保険です。具体的には、自動車保険、火災保険、傷害保険などの特約としてセットされる個人賠償責任保険、自転車保険、共済、TSマーク付帯保険などがあります。

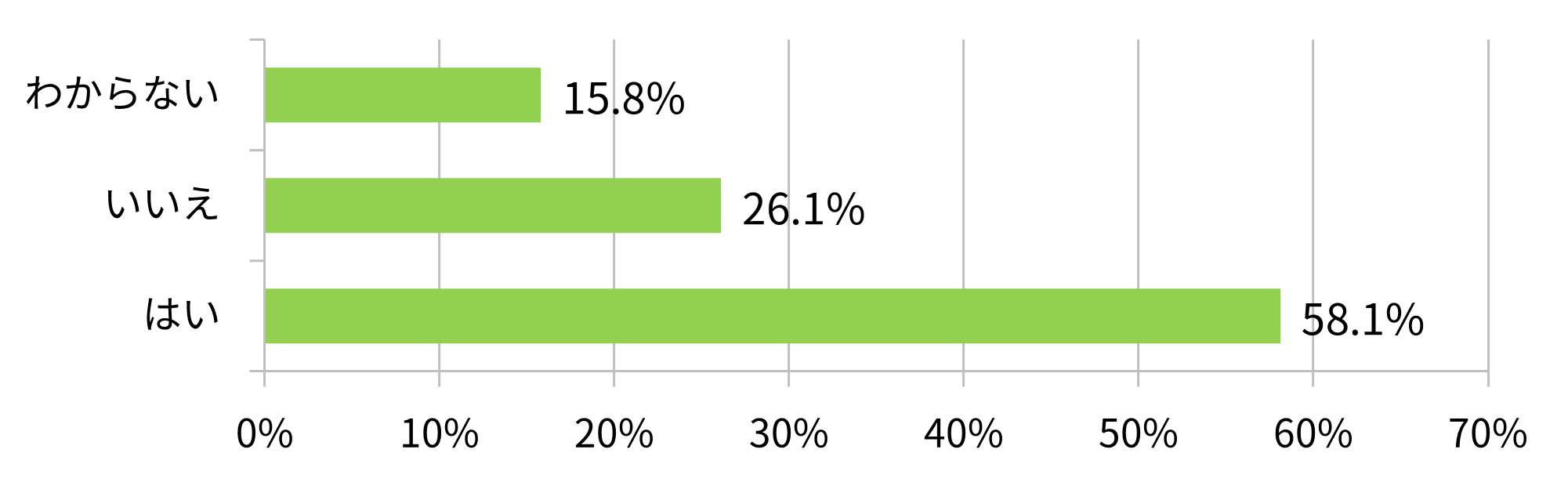

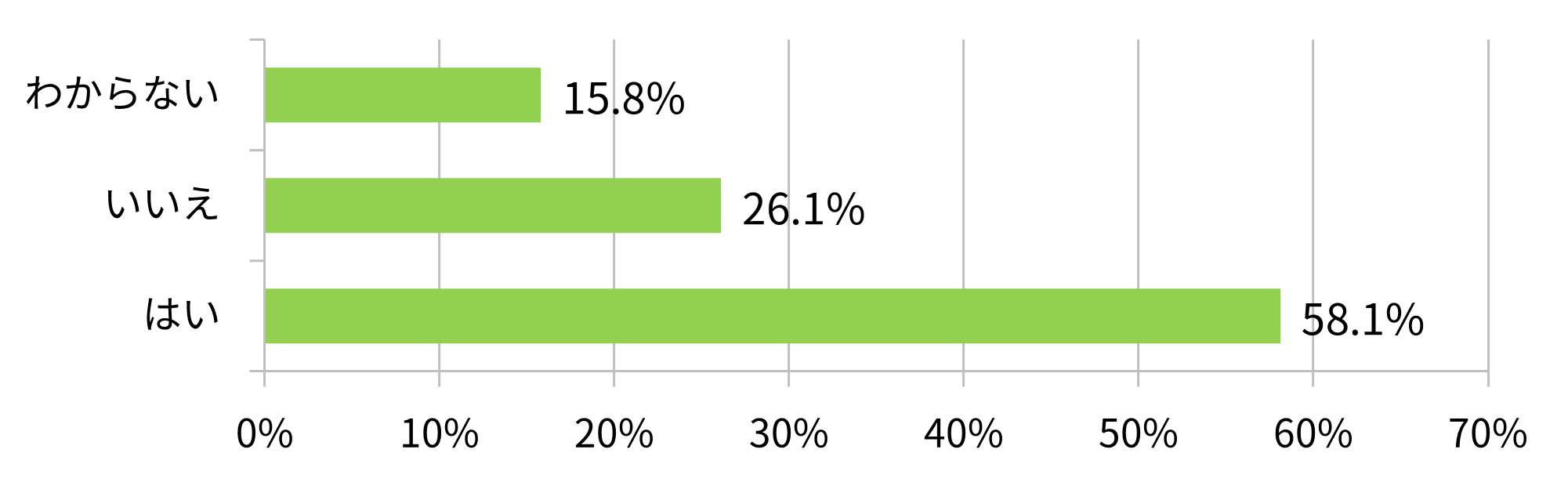

本調査では、上記内容をあらかじめ回答者に説明したうえで、その加入状況について聞きました。その結果、58.1%が加入、26.1%が非加入である旨の回答を得ました(図表1)。

【図表1】あなたは自転車損害賠償責任保険に加入していますか(n=1,000)

回答者が住む都道府県の自転車損害賠償責任保険に関する条例

自転車事故によって他人の生命や身体を害した場合に、加害者が数千万円もの高額の損害賠償を命じられる判決事例が出ていることから、都道府県が条例によって自転車損害賠償責任保険への加入を義務化する動きが広がっています。ただし義務化と言っても非加入者に対する罰則はありません。

国土交通省によれば、現在、自転車利用者に自転車損害賠償責任保険の加入を条例で「義務付けている」のは34都道府県、「努力義務」としているのは10道県、「条例なし」は3県です(図表2)。

【図表2】自転車損害賠償責任保険の加入に関する条例の制定状況

| 制定状況 | 都道府県 |

|---|---|

| 義務 (34都府県) |

宮城県、秋田県、山形県、 福島県、栃木県、群馬県、 埼玉県、千葉県、東京都、 神奈川県、山梨県、長野県、 新潟県、静岡県、岐阜県、 愛知県、三重県、石川県、 福井県、滋賀県、京都府、 大阪府、兵庫県、奈良県、 岡山県、広島県、山口県、 香川県、愛媛県、福岡県、 熊本県、大分県、宮崎県、 鹿児島県 |

| 努力義務 (10道県) |

北海道、青森県、岩手県、 茨城県、富山県、和歌山県、 鳥取県、徳島県、高知県、 佐賀県 |

| 未制定 (3県) |

島根県、長崎県、沖縄県 |

国土交通省の資料を基に筆者作成

本調査の回答者の住む都道府県について図表2を基に分類すると、回答者の9割以上が、自転車損害賠償責任保険の加入を義務付けている都道府県に住んでいることがわかりました(図表3)。一方、前述の自転車損害賠償責任保険の加入に関する設問の回答結果は58.1%の加入率でした。回答者の9割以上に加入義務があることと、回答結果が示す加入実態には大きなギャップがあります。

【図表3】都道府県の自転車損害賠償責任保険の加入に関する条例の制定状況と回答者数

単位:人

| 都道府県の制定状況 | 回答者数 |

|---|---|

| 義務(34都府県) | 911 |

| 努力義務(10道県) | 79 |

| 未制定(3県) | 10 |

| 計 | 1,000 |

自転車損害賠償責任保険の条例を正しく認識している回答者は28.8%

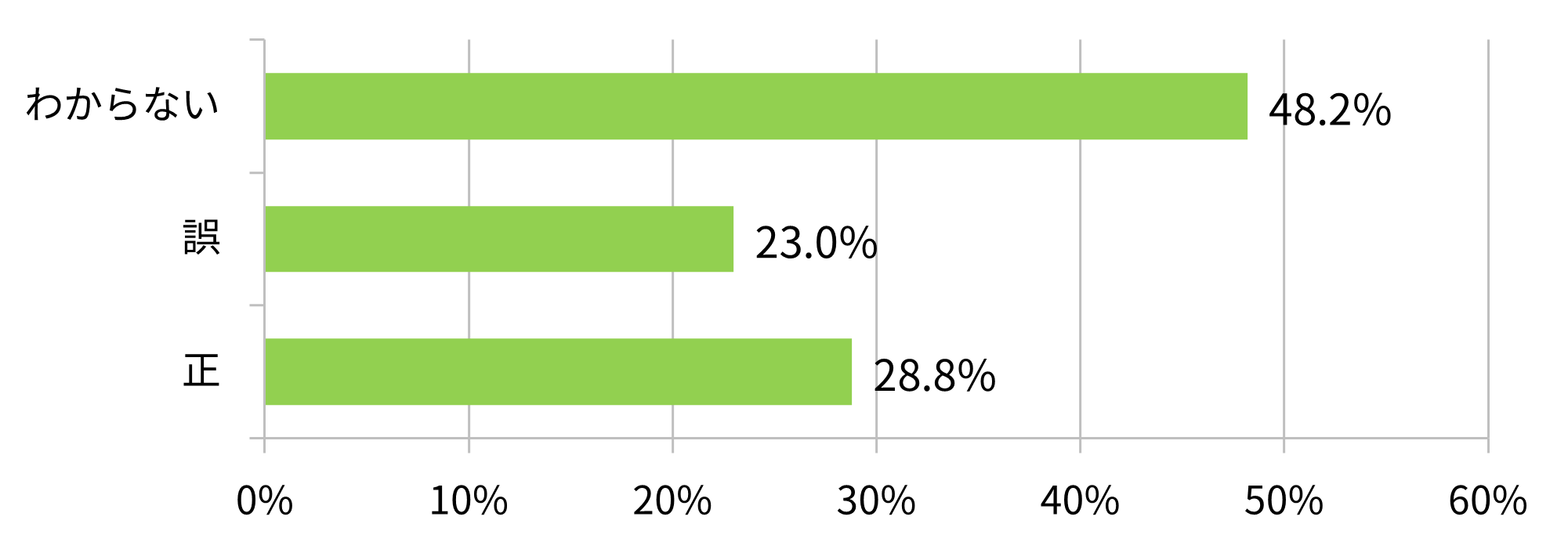

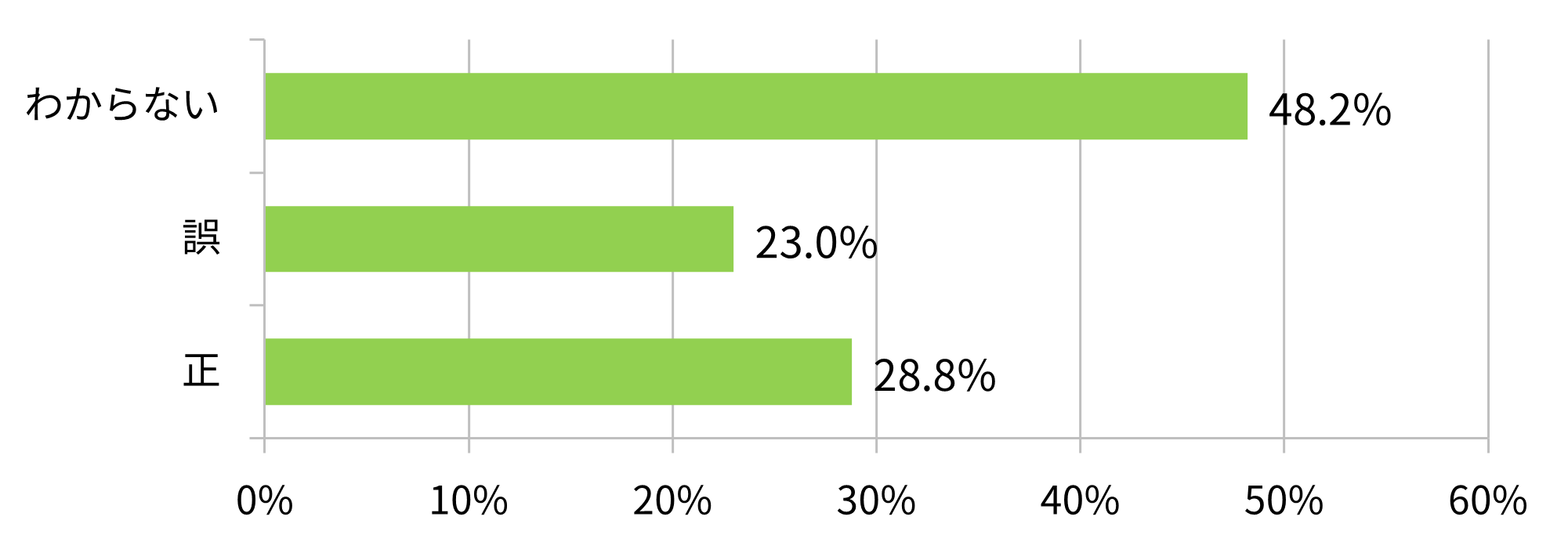

本調査では、回答者の住む都道府県が、自転車損害賠償責任保険の加入を「義務付けている」「努力義務」「条例なし」のどれに該当するかを聞いています。ここではその回答を都道府県別の条例制定状況と照らし合わせて、回答者が条例を正しく認識しているかを検証しました。

その結果、28.8%が「正解」、23.0%が「誤答」でした。誤答の8割近くは、条例は「努力義務」と回答したが、実際は「義務」であったものでした。また、「わからない」とした回答者は48.2%でした。

【図表4】あなたがお住まいの都道府県は「義務付けている」「努力義務」「条例なし」のどれに該当しますか(n=1,000)

「条例を正しく認識していること」が保険加入率に影響

ここでは分析のために、図表1と図表4のデータをクロス集計し、図表5に表しました。条例の認識が「正解」の回答者288名のうち自転車損害賠償責任保険加入者は249名(加入率86.5%)でした。

一方で、条例の認識について「不正解」の回答者230名のうち、加入者は141名(加入率61.3%)、「わからない」の回答者482名のうち、加入者は191名(加入率39.6%)でした。これらから、条例を正しく認識しているかどうかが保険加入率に影響していることが窺えます。

【図表5】自転車損害賠償責任保険の条例の認識および保険加入の回答結果

単位:人

| 条例の認識 / 保険の加入状況 | 加入 | 加入率 (加入 / 計) |

非加入 | わからない | 計 |

|---|---|---|---|---|---|

| 正解 | 249 | 86.5% | 31 | 8 | 288 |

| 不正解 | 141 | 61.3% | 72 | 17 | 230 |

| わからない | 191 | 39.6% | 158 | 133 | 482 |

まとめ

国土交通省が2021年に策定した「第2次自転車活用推進計画」には、自転車損害賠償責任保険の加入率を2020年の59.7%から2025年に75%まで引き上げることが記されています。本調査で明らかになった加入率は、その目標に達していないことが示されています。

自動車およびバイクは自動車損害賠償補償法によって、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の加入が義務付けられていますが、この目的は交通事故の被害者の救済です。自転車損害賠償責任保険の加入を義務とする条例の目的も同様です。自転車の事故で死傷した被害者が十分な補償を受けられず、救済されない事態は可能な限り防がなければなりません。

本調査の結果は、自転車損害賠償責任保険の条例を正しく認識しているかどうかが保険加入率に影響していることを示唆しています。今後も、条例の内容や保険加入の必要性について、行政や関係団体などによる周知・啓発活動が求められます。こうした活動により保険加入率が増加し、交通事故被害者の救済体制の強化につながることが期待されます。

【参考文献】

- 国土交通省ホームページ「自転車活用推進計画」

あわせて読みたい

自転車ユーザーの意識と運転の実態について~アンケート調査結果より(2025 年版)

【リサーチレター 2025 No.3】

https://rm-navi.com/search/item/2288

「自分は周囲より安全運転ができている」と考える人が7割超? “自信過剰”をもたらす認知バイアスの罠とは?

https://rm-navi.com/search/item/1953

「歩きスマホはいけない」と8割以上の人が思っているのに、なぜやめられない?

https://rm-navi.com/search/item/1896

歩きスマホに関する実態と意識について ~アンケート調査結果より~

【リサーチレター 2020年 第2号】

https://rm-navi.com/search/item/1131

自転車の「ながらスマホ運転」 安全運転の自己評価が高く罰則を認識している人たちの実際の行動は?

https://rm-navi.com/search/item/2322