日本版ライドシェア開始から1年 現在の普及の状況は?先行するアメリカとの違いは?

[このコラムを書いた研究員]

- 専門領域

- 物流、モビリティ

- 役職名

- シニア研究員

- 執筆者名

- 酒見 友康 Tomoyasu SAKAMI

2025.3.31

日本版ライドシェアが開始してから、1年が経ちました。実際に利用された方はいらっしゃいますか?タクシー不足の解消や新たな移動手段の提供を目指した制度ですが、実は普及が進んでいるとは言えないのが現状です。その理由や、先行してサービスが普及しているアメリカとの違いなどについて、わかりやすく解説します。

流れ

- 「日本版ライドシェア」の運行開始

- 「公共ライドシェア」とは

- 日本版ライドシェアの利用状況

- ライドシェアは日本で普及するか?

「日本版ライドシェア」の運行開始

日本版ライドシェアは、タクシー不足の解消や新たな移動手段の提供を目指して、2024年4月から自家用車活用事業という名称で開始しました。

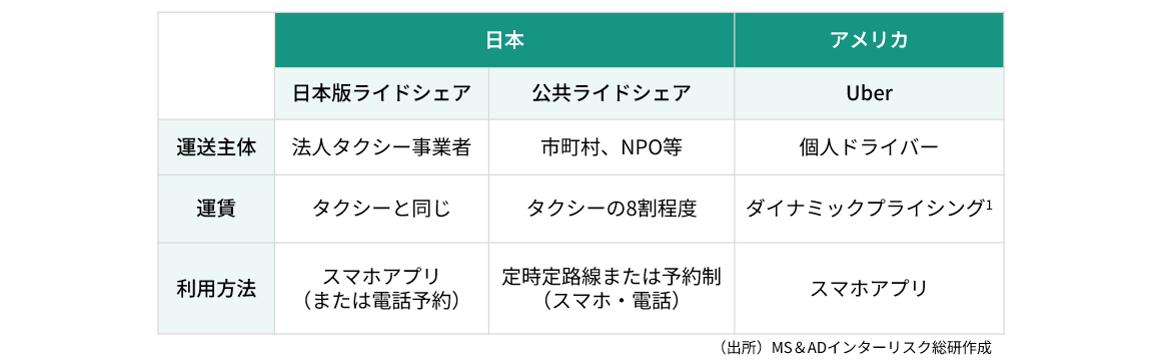

アメリカなどをはじめとする海外では、Uber等が提供するライドシェアのサービスが急速に普及していますが、日本版ライドシェアはいくつかの点で海外のサービスとは異なっています。最も大きな違いは海外のライドシェアはドライバー個人の責任下で輸送サービスを提供するのに対し、日本版ライドシェアではタクシー会社の管理下で個人ドライバーが旅客輸送サービスを提供することです。

例えばアメリカでは、タクシー会社がライドシェアの運行に関与することはありません。Uber等のライドシェア事業者は、ドライバーと利用客のマッチングを成立させているだけで、利用者を目的地まで連れていく責任を負うのはドライバー個人なのです。

「公共ライドシェア」とは

日本版ライドシェアは、道路運送法で認められている例外規定に基づき開始されたものですが、実は日本版ライドシェアが開始される以前からこの例外規定に基づく制度として、自治体やNPO等が実施している「自家用有償旅客運送」(最近では、「公共ライドシェア」と呼ばれています。以下「公共ライドシェア」といいます。)があります。

道路運送法上の自動車旅客運送事業として認められているバス、タクシー等のみでは、地域の住民や観光客の移動ニーズに応えられなくなっているため、公共交通機関の不足を補うためにこれらの制度が創設されていたのです。

つまり、今の日本には2種類のライドシェアが存在します。そして、いずれのライドシェアについても、海外で普及が進むライドシェアとは異なることに留意する必要があります。

【図1】日本とアメリカ(Uber)のライドシェア

1)ダイナミックプライシング:需要に合わせて料金が変動する価格体系

日本版ライドシェアの利用状況

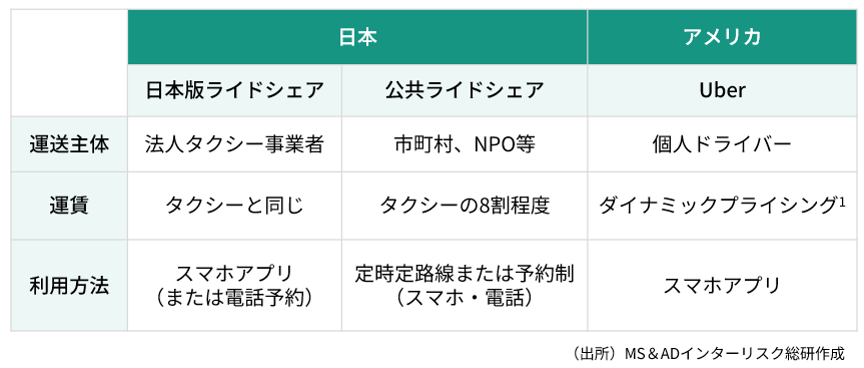

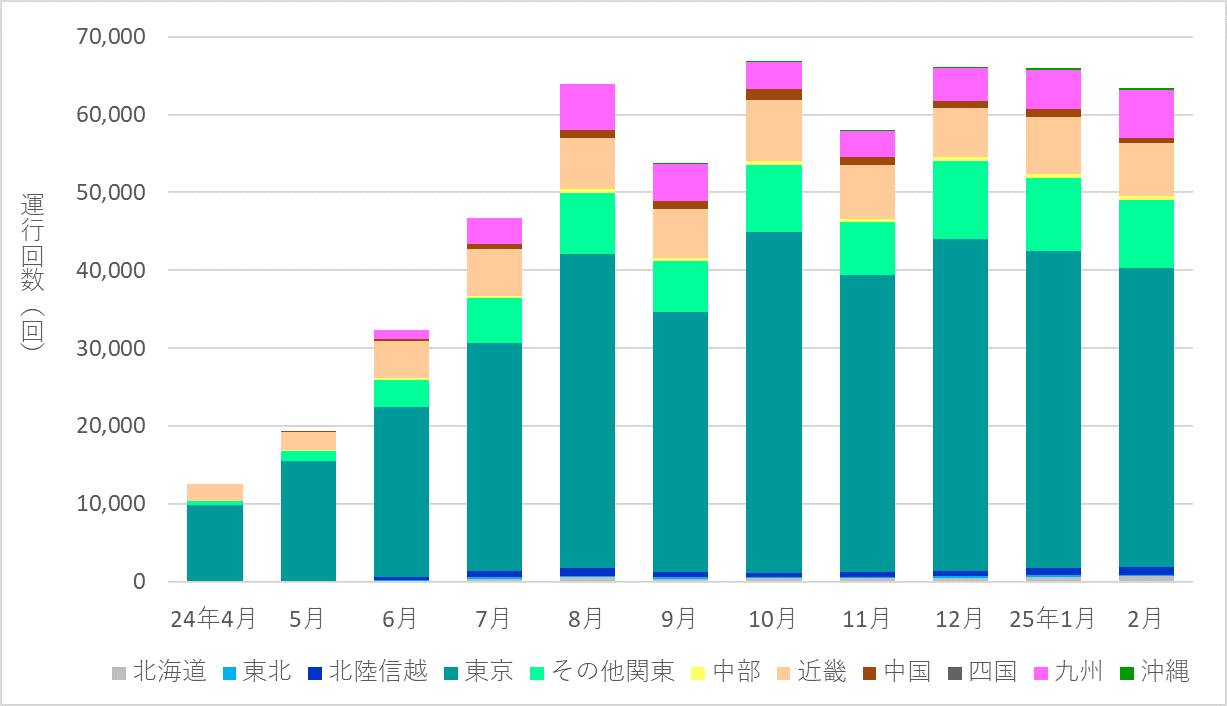

日本版ライドシェアの運行回数は、25年2月末までの累計で見ると約55万回となっており、図2のとおり、8月以降はほぼ頭打ちの状態になっています。全国におけるタクシーの年間運行回数7~8億回程度2と比べると、日本版ライドシェアはその0.1%にも満たない回数であり、タクシー不足の解消に寄与しているとは言えないレベルです。

これは、日本版ライドシェアの運行が、タクシー配車アプリのデータ等をもとにタクシーが足りていないと推測される地域、曜日、時間帯でのみ許可3されていることに起因しています。利用者から避けられているというより、日本版ライドシェアの供給量が圧倒的に足りてないために、利用することができず、運行回数が増えないのです。

なお、大阪・関西万博では2,820万人の来場が想定されており、大阪府内全域で日本版ライドシェアが24時間運行可能となりました。このため、万博が開幕する4月以降、日本版ライドシェアの運行回数は近畿圏で増加する見込みですが、この規制緩和は一時的な措置に過ぎません。

【図2】日本版ライドシェアの運行回数

(出所)国交省の公表資料をもとにMS&ADインターリスク総研作成

2)国交省の2023年度自動車輸送統計年報をもとに、実働1日1車当たり輸送回数(15.99回)に実働延日車数(45,997,507両)を乗じて算出。

3)例えば東京23区内では、月~金曜日の7~10時台、金・土曜日の16~19時台、土曜日の0~4時台、日曜日の10~13時台でのみ運行が許可されている。

ライドシェアは日本で普及するか?

日本版ライドシェアが運行可能な地域や時間帯について厳しい運用が続くかぎり、日本版ライドシェアの利用が伸びることはないと思われます。タクシー会社の中にはドライバー採用につなげる糸口とするために、日本版ライドシェアを開始するところもあるようですが、ライドシェアに関する規制緩和にはタクシー業界から根強い反対があります。

また自動運転技術の発展についても、ライドシェアの普及に影響を与える可能性があります。中国やアメリカでは既にロボ(無人)タクシーが路上を走っており、日本でもロボタクシーの実証実験が予定されています。タクシー業界は中小規模の会社が多く、ロボタクシーを揃えるだけの資本力のない会社は次第に競争力を失うことになる心配もあります。自動運転技術の普及により、自動運転のライドシェアが現れる可能性もありますが、車両価格も高額となるはずなので、ロボタクシーが先行するものと思われます。

人口減少が今後加速し、より多くの外国人旅行者の来日が予想される状況下において、移動手段の不足の問題は今後ますます深刻化していくものと予想されます。自動運転技術を利用したバス、タクシー、ライドシェア等はゲームチェンジャーとなる可能性を秘めていますが、特に安全性を重視する日本での実用化には、もう少し時間がかかりそうです。

あわせて読みたい

-

レポート/資料

ライドシェア導入の背景・現状と今後の動向【RMFOCUS 第92号】

2024年4月、タクシー事業者が運行管理を担う日本版ライドシェアが開始された。本稿では、ライドシェアをめぐる議論の背景やタクシー業界を取り巻く規制の変遷について概説し、今後の見通しについて考察する。

-

レポート/資料

高齢者の自動車運転に関する実態と意識について~アンケート調査結果より(2024年版)「リサーチ・レター(2024 No.5)」

高齢運転者の事故防止の取り組みへの貢献を目的とし、2024年11月にMS&ADインターリスク総研は自動車運転者に対するアンケート調査を実施しました。本稿では、調査のデータ分析の結果などを紹介します。

-

コラム/トピックス

交通事故を最も多く起こしているのはどの年齢層?イメージと実態のズレが生じる理由とは

最も多く交通事故を起こしている年齢層を質問したところ、実際の交通事故統計とは大きなズレが生じていることがわかりました。この“ズレ”はなぜ生じたのか?脳のメカニズムをヒントに、原因を探ります。