自然共生サイトとは? 身近な場所で広がる生物多様性向上の取組み

[このコラムを書いた研究員]

- 専門領域

- 自然資本

- 役職名

- 主任研究員

- 執筆者名

- 朝倉 陸矢 Rikuya Asakura

2025.9.26

身近な街の公園や企業の緑地や遊水池、さらにはゴルフ場やスキー場といった場所が、地球環境や生物多様性の保全に向けて注目されているのをご存じでしょうか?

2022年に制定された「30by30」は、2030年までに陸地と海の30%を保護地域とすることを目指す国際的な環境目標です。この流れの中で、私たちの生活圏にある“ちょっとした自然”に注目が集まっています。

その中のキーワード「自然共生サイト」とは?行政と企業や地域住民とが連携しながら進む多様な生態系の保護の最新動向とは?身近な自然を通じて豊かな地球環境をつくる取組みについて、わかりやすく解説します。

流れ

- 新たな世界目標「30by30」とは?

- 日本で生まれた自然を守る方法OECMとは?

- 日本で広がる「自然共生サイト」とは?

- 生物多様性の保全を加速する法律も施行

- 企業の活動に“お墨付き”を与える制度も

- まとめ

新たな世界目標「30by30」とは?

「30by30」とは、生物多様性の維持・向上を目指して策定された、国際的な目標です。2022年に採択された「昆明・モントリオール生物多様性枠組」において、「2030年グローバルターゲット」のひとつとされました。※1

その内容は「2030年までに、陸と海の30%以上を健全な生態系として効果的に保全する」というものです。保全の仕組みの代表例には、行政による国立・国定公園や保護区といった保護地域の設定があります。この30by30の目標を受け、保護地域の拡大、管理方法の改善が各国で進められています。日本では2020年までの段階で陸の20.3%、海の13.3%が保全の対象となっており、このさらなる拡大が求められています。

1)生物多様性条約や昆明・モントリオール生物多様性枠組についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

生物多様性COPとは?ビジネスサイドからみるポイント

日本で生まれた自然を守る方法OECMとは?

目標の達成に向けては、政府や自治体による保護だけでなく、民間の担い手も必要とされていて、その中で今注目を集めている方法に「OECM」があります。

OECM(Other Effective Area-based Conservation Measures)は日本語で「保護地域以外で生物多様性保全に資する区域」と呼ばれる、政府や自治体などによる保護地域以外で設定・管理される、生物多様性の向上に資する地域です。

2010年に愛知で開催された、生物多様性についての国際会議(CBD COP10)で使われるようになりました。この頃、環境意識の高まりや国際目標の強化により、各国で保護地域が拡大していました。その一方で、様々なリソースの不足により管理の質が低下したり、従来から対象地域に住んでいた市民・先住民や事業を展開していた企業と、保護を推進する政府や自治体との軋轢が生じたりする事態が起こっていました。

そこで、こうした市民・先住民、企業が管理や保護をしながら利用を続けている、生物多様性の向上に資する区域を認定し、保護地域の目標に組み込んでいく動きが求められました。これが実現できれば、人里離れた自然環境だけでなく、都市部や生活圏近くの貴重な土地や海域も保護できるようになります。そして、人や経済・社会的な需要にも応えつつ、生物多様性を保全できます。

「自然共生サイト」に登録された三井住友海上の駿河台緑地

出所)三井住友海上火災保険株式会社HP

日本で広がる「自然共生サイト」とは?

日本では、環境省が「民間の取組み等によって生物多様性の保全が図られている区域」を認定する「自然共生サイト」という制度があります。これは2023年に始まった、日本国内でOECMを広げていくための公的な認証です。

企業などが、自らが所有や管理をする森林や里地里山・都市緑地などを申請し、認定された区域は、OECMとして国際データベースに登録されます。すると「30by30」の成果対象となり、同目標の達成へ貢献できます。登録されている場所は、建物屋上の緑地や公園、ゴルフ場・スキー場といった施設から、遊水池、河川敷など多岐にわたります。

これまで184か所が認定され、その面積は計8万haを超えました。

生物多様性の保全を加速する法律も施行

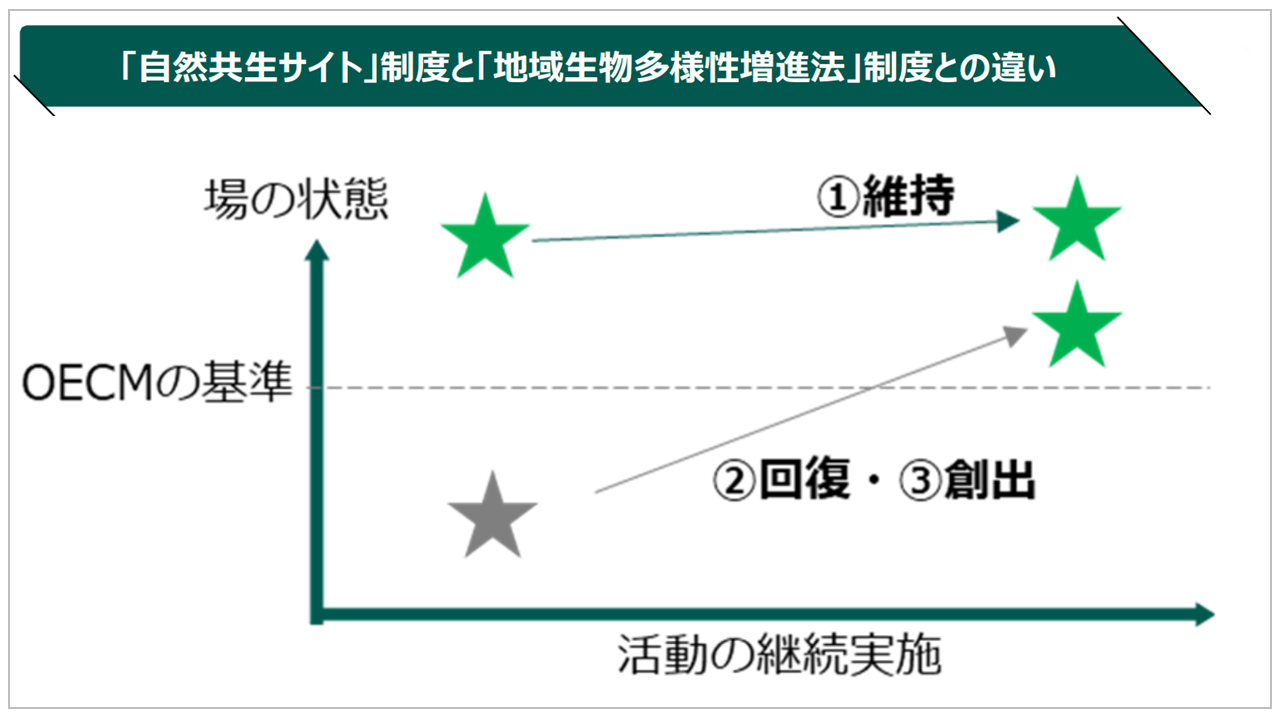

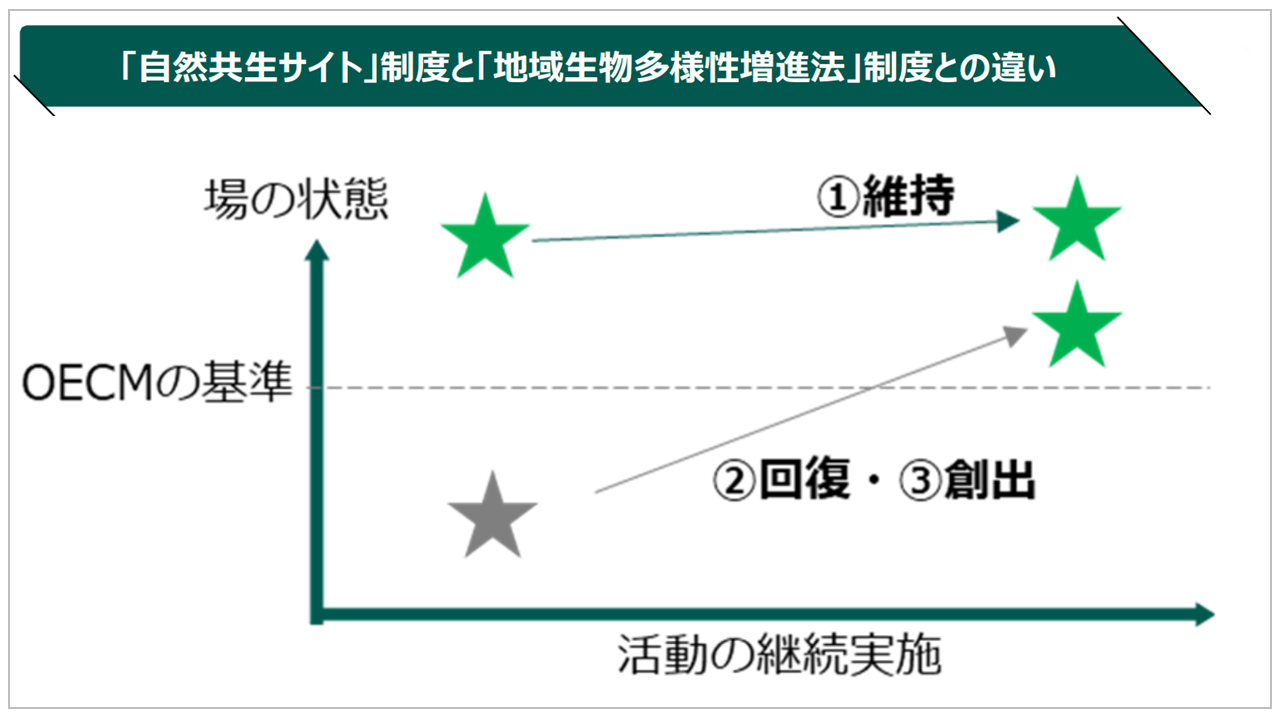

2025年4月には、企業等の生物多様性保全活動を促進するため、生物多様性増進活動促進法が施行されました。これに基づき、対象を「地域における生物の多様性の増進のための活動」に拡大した後継制度が始まっています。これは、自然共生サイト等いくつかの制度を法制化したものです。この制度で認定される活動の種類は3つあります。

①生物多様性が豊かな場所を「維持」する活動

②管理放棄地などで、生物多様性を「回復」する活動

③開発が行われた跡地などで、生物多様性を「創出」する活動

このうち、①は従来の自然共生サイトと同程度の活動にあたり、認定された場合はOECMとして登録が進められます。②と③は、これから生物多様性が豊かになっていく段階のもので、基準を満たすと判断された段階でOECMとして登録されます。

出所)環境省「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律について」(一部修正)

企業の活動に“お墨付き”を与える制度も

こうした企業の自然への貢献を公的に認定する制度も始まっています。環境省による「自然共生サイト等に係る支援証明書」制度は、自然共生サイトでの生物多様性の維持や向上への支援に対するインセンティブを提供するものです。支援者が環境省へ所定の内容を申請することで、証明書が発行されます。

これは、TNFD(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures:自然関連財務情報開示タスクフォース)やIRでの開示に活用できる制度設計になっています。それによって、企業による取組みを投資家や取引先等に向けて発信する際のお墨付きを得られます。

2024年の試行を経て、2025年4月から本格的な運用が開始されました。試行版ではMS&ADグループが保全の取組みを行う熊本県の「相良村瀬戸堤自然生態園」をはじめ、11の証明書が発行されています。

まとめ

今後ますます重要性が高まる環境保全や生物多様性の保護に向けた地域の拡大は、行政だけに任せるのでは実現が難しいでしょう。そこで、自然共生サイト等の制度を活用し、様々な企業や地域の人々が環境保全に目を向けることが大切です。また、すでに何らかの取組みを行っている場合は、それを活かしてビジネスや価値向上につなげるための制度利用も検討してみてはいかがでしょうか。

【参考文献】

- 環境省「30by30目標が目指すもの 30by30目標って? 2030年までに陸と海の30%以上を保全する目標です。 ―生物多様性の損失を止め、人と自然との結びつきを取り戻すために―」

- 環境省「令和7年度 自然共生サイト等に係る支援証明書 発行申請書記載要領」

- 環境省「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律について」

- 環境省「地域生物多様性増進法について」

- 生物多様性国家戦略関係省庁連絡会議「30by30ロードマップ」

- 生物多様性のための30by30アライアンス事務局「30by30目標が目指すもの」

- 古田尚也「30by30の実現に向けた保護地域およびOECMの役割とNbS効果の期待」

あわせて読みたい

ESGリスクトピックス 2025年度 No.6

https://rm-navi.com/search/item/2281

TNFDのLEAPアプローチの活用イメージ① 三井住友海上「駿河台緑化プロジェクト」の事例

https://rm-navi.com/search/item/1693

TNFDのLEAPアプローチの活用イメージ② Locate(発見)の手引きに沿った「駿河台緑化プロジェクト」の整理

https://rm-navi.com/search/item/1694

TNFDのLEAPアプローチの活用イメージ③ Evaluate(評価)フェーズに沿った「駿河台緑化プロジェクト」の整理

https://rm-navi.com/search/item/1696